Mike Max ist ein Hollywood-Produzent, der es durch brutale und blutige Actionfilme zu Ruhm und Reichtum gebracht hat. Seine Frau Paige wird von ihm vollständig ignoriert und aus diesem Grunde steht sie kurz davor, ihn zu verlassen.

Doch dann wird Mike plötzlich von zwei Gangstern gekidnappt. Als diese unversehens von unbekannten Scharfschützen erschossen werden, gelingt es ihm zu fliehen und sich für eine Weile bei einer mexikanischen Familie zu verstecken.

Zur gleichen Zeit versucht der Überwachungsexperte Ray Bering, der das Attentat auf die Entführer beobachtet hat, mehr über die Hintergründe des Ganzen herauszubekommen. Detective 'Doc' Brock wiederum begibt sich auf die Suche nach Mike, der bisher immer noch nicht wiederaufgetaucht ist …

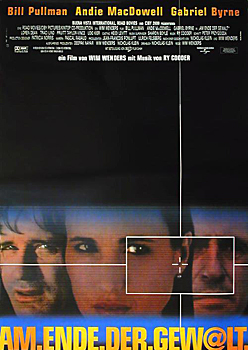

Wim Wenders geht sein Hollywoodtrauma jetzt frontal an. 15 Jahre nach der schwierigen Produktion seines Films Hammett dreht er wieder in Hollywood, wo er seiner Begeisterung für den Maler Edward Hopper freien Lauf lässt, gar in einer Kulisse dreht, die jener von Hoppers "Nighthawks" nachgebaut ist. Zentrale Figur seines Films ist ein Produzent harter Actionfilme, der so ist wie sein Klischee. Hart im Verhandeln, schnell im Leute rauswerfen, vernachlässigt seine Ehefrau. Auch die ist, wie sich deutsche Intellektuelle die Frau eines erfolgreichen, harten Filmproduzent vorstellen. Andy McDowell (Michael – 1996; Vier Hochzeiten und ein Todesfall – 1994; Short Cuts – 1993; … und täglich grüßt das Murmeltier – 1993; The Player – 1992; St. Elmo's Fire – 1985; Greystoke – Die Legende von Tarzan, Herr der Affen – 1984) spielt Ehefrau Paige in der ersten Filmhälfte als das schöne, immer jammernde Anhängsel, das stets den passenden Nagellack zum Designerkleid trägt.

Dass der Filmproduzent dann in eine tödliche Verschwörung gerät, wie sie in Filmen häufiger – und noch häufiger nicht besonders gut – erzählt werden, auch das ist noch keine Überraschung, wenn wir mal davon absehen, dass es Wim Wenders über zwei Jahrzehnte verstand, sich um eine Handlung nur am Rande seiner Filmerei zu kümmern und er diese dann auch sehr verfloskelt erzählt. Erst seit Bis ans Ende der Welt (1991) rückt die Story im Wenders-Kino Richtung Mittelpunkt. Dass dann der Gewaltfilmproduzent keine Gewaltfilme mehr dreht, nachdem er von realen Killern bedroht wurde und hören musste, wie locker die über den Umstand reden, gleich einem Menschen in den Kopf zu schießen und dann selber durch Kopfschüsse getötet werden, und er dann Aufnahme findet in einer herzensguten, mexikanischen Familie, soll wohl moralisch sein, wirkt aber, wie Wenders' Aufforderung an die Produzenten von Filmen wir Stirb Langsam oder Terminator, sie sollten sich ihre Filme doch selber mal ansehen, dann würden sie auch solche Filme nicht mehr drehen.

Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, der sich auch mit dem Inhalt von Bildern beschäftigt. Diesmal allerdings solche, die die Realität abbilden. Gabriel Byrne ("Fräulein Smillas Gespür für Schnee" – 1997; Die üblichen Verdächtigen – 1995; Betty und ihre Schwestern – 1994; Miller's Crossing – 1990; Excalibur – 1981) betrachtet sie und programmiert irgendwas für einen nicht näher betrachteten Dienst, der offenbar das ultimative Überwachungssystem konstruieren will. Wer genau da was will, bleibt vage, der Vertreter dieses Dienstes ist auch wieder sein eigenes Klischee, Glatze, große Nase, schmale Augen, schwarzer Mantel. Der will über die Bilder der Überwachung Straftaten verhindern, bevor sie geschehen, schwärmt vom möglichen „Ende der Gewalt, wie wir sie kennen“. Auch in seinem neuen Film also dienen die Bilder, die amerikanische Produzenten produzieren, als Mittel zum Zweck: Geld verdienen oder Sicherheit erzeugen. Das beklagt Wenders in seinen Filmen ja schon länger, dass Bilder im Kino kein Eigenleben mehr haben dürfen. „Sex, Mord, Rache“, sagt ein Cop zu einer Schauspielerin und die erwidert „Bewährtes amerikanisches Rezept.“

Als dann die Gewalt ins Leben getreten ist, verändern sich die Klischees. Der Hollywoodproduzent fängt ein neues, von wirtschaftlichen Interessen befreites neues Leben an, seine Frau wird vom Schmuckstück zur harten Geschäftsfrau, nur der Glatzkopf im schwarzen Mantel bleibt mit seiner Klischeeverschwörung selbst Klischee, aber das darf als von Wenders unbedingt gewollt angesehen werden. Denn zwar sind der Informatiker Gabriel Byrne und der Filmproduzent Bill Pullmann klassische Wenders-Figuren – Männer auf der Suche nach Sinn, Bildern, Wasauchimmer – ebenso wie seine Sicht auf Bilder wiederkehrendes Thema ist. Aber diese Big-Brother-is-watching-You-Geschichte ist so uninspiriert erzählt, dass sie eher als eine Art MacGuffin durchgeht, der die eigentliche Story in Gang bringen soll: zwei Männer auf der Suche nach sich selbst und Anderem.

Die titelgebende Gewalt kommt in Wenders' Bildern indes nicht vor.

Das Thema schwingt mit, ohne sich in Brutalo-Orgien on screen zu ergehen. Die beiden nebeneinander laufenden, lange nicht verbundenen Handlungsstränge verdichten sich schließlich zu einem komplexen Konstrukt, das durch Gewalt getragen wird. Und als der Abspann läuft, haben wir alle Wenderismen identifiziert, grandiose Bilder grandioser Kulissen gesehen, Figuren erlebt, die uns sympathisch waren und denen wir gerne eine Weile zugeschaut haben. Deren Leben uns aber, wenn wir ehrlich sind, nicht interessiert hat, denn keiner der Protagonisten leidet sichtbar unter Gewalt und dem durch sie verursachten Schmerz; er verarbeitet es, analysiert es unsichtbar im Kopf.

Und Unsichtbar ist im Kino schlecht.

Die Kinofilme von Wim Wenders

Wilhelm Ernst "Wim" Wenders ist ein deutscher Regisseur und Fotograf. Zusammen mit anderen Autorenfilmern des Neuen Deutschen Films gründete er 1971 den Filmverlag der Autoren. Mit Filmen wie Paris, Texas oder Himmel über Berlin erreichte er ab den 1980er Jahren weltweite Bekanntheit.

Wilhelm Ernst "Wim" Wenders ist ein deutscher Regisseur und Fotograf. Zusammen mit anderen Autorenfilmern des Neuen Deutschen Films gründete er 1971 den Filmverlag der Autoren. Mit Filmen wie Paris, Texas oder Himmel über Berlin erreichte er ab den 1980er Jahren weltweite Bekanntheit.

Wenders sieht sich als „der Reisende und dann erst Regisseur oder Fotograf“. Von 1991 bis 1996 war Wenders Vorsitzender der Europäischen Filmakademie und ist seither deren Präsident. Außerdem war er von 2002 bis 2017 Professor für Film an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 2020 erschien die Dokumentation Wim Wenders, Desperado von Eric Friedler und Andreas "Campino" Frege, in der die Filmemacher die Ambivalenz zwischen europäischem und amerikanischem Kino (Wenders' Traumland) am Beispiel von Wim Wenders und Francis Ford Coppola analysieren.

- Summer in the City (1970)

- Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1972)

- Der scharlachrote Buchstabe (1973)

- Alice in den Städten (1974)

- Falsche Bewegung (1975)

- Im Lauf der Zeit (1976)

- Der amerikanische Freund (1977)

- Nick's Film – Lightning Over Water (1980)

- Hammett (1982)

- Der Stand der Dinge (1982)

- Paris, Texas (1984)

- Tokyo-Ga (1985)

- Himmel über Berlin (1987)

- Yamamoto – Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten (1989)

- Bis ans Ende der Welt (1991)

- In weiter Ferne, so nah! (1993)

- Lisbon Story (1994)

- Die Gebrüder Skladanowsky (1995)

- Am Ende der Gewalt (1997)

- Buena Vista Social Club (1999)

- The Million Dollar Hotel (2000)

- Viel passiert – Der BAP-Film (2002)

- Land of Plenty (2004)

- Don't come knocking (2005)

- Palermo Shooting (2008)

- Pina – tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren (2011)

- Das Salz der Erde (2015)

- Every Thing will be fine (2015)

- Die schönen Tage von Aranjuez (2016)

- Grenzenlos (2017)

- Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes (2018)

- Anselm – Das Rauschen der Zeit (2023)

- Perfect Days (2023)