Seit einem halben Jahr ist der Gewerkschaftsführer Joey Diaz spurlos verschwunden. Die Ermittlungen in dem Fall leitet Elliot Rosen, er hat nicht die geringste Spur. Er steckt der Reporterin Megan Carter, dass gegen Mike Gallagher ermittelt wird. Gallagher betreibt in Miami einen Spirituosengroßhandel. Sein verstorbener Vater war Alkoholschmuggler und Mitglied der örtlichen Mafia.

Rosen glaubt, dass Gallagher über ihn an den verschwundenen Diaz rankommt. Megan schreibt einen Artikel über die Ermittlungen gegen Gallagher. Der steht plötzlich öffentlich am Pranger, ist völlig unschuldig und erhält keine Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen. Der Skandal treibt ihn fast in den wirtschaftlichen Ruin. Also dreht Gallagher den Spieß um …

Eine viertel Stunde ist der Film alt, da sitzt die wackere Reporterin beim Verlagsjuristen, der uns Zuschauer erst einmal einnordet auf das, was Sydney Pollack in der Folge über uns ergießen möchte.

„Falls er mit uns spricht“, sagt also der Jurist zur Reporterin, „werden wir auch seine Dementis drucken, was den Anschein der Fairness hervorrufen wird. Wenn er es ablehnt zu sprechen, können wir wohl kaum verantwortlich für die Fehler sein, die zu korrigieren er sich weigert. Falls wir ihn nicht erreichen, haben wir es wenigstens versucht.“

„Was wollen Sie denn damit ausdrücken?“

„Ich will ausdrücken, Madame, dass es vor dem Gesetz irrelevant ist, ob Ihre Story wahr ist oder nicht. Wir wissen nicht, ob Ihre Story unwahr ist, also könnte man uns nicht des bösen Vorsatzes bezichtigen. Wir haben angemessen vorsichtig gehandelt und somit nicht fahrlässig. Wir dürfen über Mister Gallagher behaupten, was wir wollen und er ist machtlos, uns Schaden zuzufügen.“ Und dann fügt er noch als boshaften Kommentar für niemanden hinzu: „Der Demokratie ist Genüge getan.“

Dieser Satz ist ein schönes Beispiel für die Tendenzen des Kinos der 70er Jahre, seine Zuschauer gerne auch noch in Hauptsätzen zu belehren, wahrscheinlich aus der Furcht der Autoren heraus, der Zuschauer könne es durch die erzählte Handlung noch nicht verstanden haben.

Mal abgesehen davon, dass so niemand mit niemandem spricht, macht dieser kurze Monolog die Schwierigkeit deutlich, das System der Pressefreiheit in ein Kinodrama von zwei Stunden zu pressen. So schreiben Essayisten für ihre Leser. Figuren in einem Film sprechen so nur, wenn sie dem Zuschauer einen Sachverhalt klar machen müssen, der für das Verständnis des Films wichtig ist.

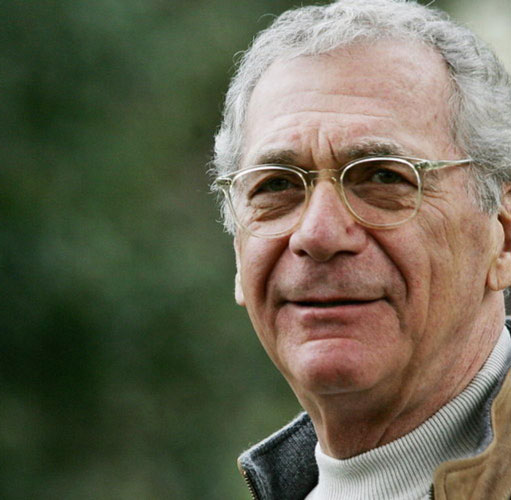

Sydney Pollack lässt drei Züge aufeinander zu rasen: die Pressefreiheit, das Persönlichkeitsrecht, die Macht des Beamtenapparates. Diese Züge werden personifiziert durch Sally Field (Pressefreiheit), Paul Newman (Persönlichkeitsrecht) und Wilford Brimley in einem seiner immer grandiosen Kurzauftritte. Solche Filme gehören zur hohen Klasse. Scripts wie das von Kurt Luedtke sind selbst in Hollywood rar, vor allem, weil sie optisch so entsetzlich unsexy sind – ästhetisch bewegen sich solche Filme zwischen Druckerpressen, hemdsärmeligen Chefredakteuren, riesigen Großraumbüros und erfrischend undiplomatisch keifenden Spitzenpolitikern. Diesen Part übernimmt hier Paul Newman ("The Bronx" – 1981; Schlappschuss – 1977; Unter Wasser stirbt man nicht – 1975; Flammendes Inferno – 1974; Der Clou – 1973; Der Mackintosh Mann – 1973; "Das war Roy Bean" – 1972; Sie möchten Giganten sein – 1971; Butch Cassidy und Sundance Kid – 1969; Indianapolis – 1969; Der Etappenheld – 1968; Der Unbeugsame – 1967; Man nannte ihn Hombre – 1967; Der zerrissene Vorhang – 1966; Ein Fall für Harper – 1966; Immer mit einem anderen – 1964; Der Wildeste unter Tausend – 1963; Haie der Großstadt – 1961; Exodus – 1960; Die Katze auf dem heißen Blechdach – 1958; Der lange heiße Sommer – 1958). Der erfrischenderweise nicht keift – sondern sehr paulnewmanesk an die Sache heran geht, cool. Abgeklärt. Seinen Counterpart gibt Sally Field gekonnt hibbelig und schuldbewusst (Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse – 1980; "Jagd auf die Poseidon" – 1979; "Norma Rae – Eine Frau steht ihren Mann" – 1979; Um Kopf und Kragen – 1978; Ein ausgekochtes Schlitzohr – 1977; Mister Universum – 1976).

Als Schatten über den beiden liegt die Sucht der Hollywood-Banker, ihrem alten Haudegen zwecks Nachweises seiner Virilität immer noch junge Prinzessinnen zuzuführen. Der in Ehren 56-jährig gewordene Paul Newman geht ein Verhältnis mit Sally Field ein, die 21 Jahre jünger ist … braucht‘s das? Können die nicht einfach miteinander umgehen?

Der Aufmerksamkeitskniff, den Sydney Pollack für sein komplexes Thema wählt ist der des mehr oder weniger ganz normalen Typen von nebenan. Hier gerät nicht ein Großindustrieller, mit dem man sich schwer identifizieren kann, in die Medienmaschinerie aus Schlagzeile und Gerücht. Hier ist es Paul Newman, Getränkehändler, Mensch wie Du und Ich. Pollack leuchtet mit seinem wunderbaren Ensemble alle Eckpunkte seines Filmessays über die Ethik in den Medien aus und macht sie zu einem ordentlichen Fundament. Auf dem steht am Ende die ebenso banale wie (eben dadurch) große Erkenntnis: Du sollst nicht lügen und Du sollst als Massenmedium Deine Quellen ordentlich prüfen.

Beobachtungen im Schneideraum: Wenn Sydney Pollack eine Aussage akzentuieren möchte, einen Satz herausheben, der sich mitten in einem belanglosen Dialog entwickelt, dann schneidet er da einfach ein Flugzeug mit lautem Rotor dazwischen. Das wirkt wie pacemaking, unterstreicht aber lediglich die Punchline, die wortlose Variante des Satzes „Das möchte ich unterstreichen“.

„Hören Sie, Gallagher“, wehrt sich die Reporterin im Vier-Augen-Gespräch, „wenn Sie freigesprochen werden, schreibe ich auch darüber.“

„Auf welcher Seite?“ entgegnet Gallagher unbeeindruckt. „Wenn Sie schreiben, Jemand ist schuldig, dann glaubt Ihnen das Jeder! Wenn Sie schreiben, der ist unschuldig, hört keiner mehr hin.“

„Aber das ist doch nicht die Schuld der Zeitung. Das sind die Menschen. Die Leute glauben, was sie glauben wollen.“

„Wer bringt die Zeitung heraus? Niemand?“, fragt dann Gallagher. Das ist eine Frage, die finstere Machenschaften erahnen lässt, ausgeheckt in barocken Räumen, in deren gleißendem Gegenlicht zwei mittelalte Männer mit mittellangen Zigarren miteinander beraten. Um das zu erfassen, braucht der Zuschauer ein paar Sekunden Zeit, also muss der Dialog unterbrochen werden und also schneidet Pollack an dieser Stelle auf einen heran nahenden Hubschrauber, und dann zurück in den Dialog, der elegant mit einem neuen Kapitel/Thema beginnt.

Die Kinofilme von Regisseur Sydney Pollack

Sydney Irwin Pollack (* 1. Juli 1934 in Lafayette, Indiana; † 26. Mai 2008 in Los Angeles) war ein US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent und Schauspieler sowie mehrfacher Oscar- und Golden-Globe-Preisträger.

Sein Leinwanddebüt als Filmschauspieler gab er 1962 mit dem Kriegsfilm "Hinter feindlichen Linien", bei dem auch Robert Redford debütierte. Seitdem waren beide befreundet und Redford war in zahlreichen Filmen Pollacks Hauptdarsteller, nachdem Pollack hinter die Kamera gewechselt hatte. Pollack gehört neben John Frankenheimer, der ihm den Wechsel ins Regiefach nahelegte, Franklin J. Schaffner, George Roy Hill und Martin Ritt, zu den Filmemachern, die Anfang der 1960er Jahre vom Fernsehen ins Kino drängten und dort für frischen Wind sorgten. 1985 erreichte er mit dem mit insgesamt sieben Oscars ausgezeichneten Liebesdrama Jenseits von Afrika den Höhepunkt seines Schaffens. 1973 war Sydney Pollack Mitglied der Jury beim Filmfestival in Cannes und 1986 Präsident der Jury.

Sein Leinwanddebüt als Filmschauspieler gab er 1962 mit dem Kriegsfilm "Hinter feindlichen Linien", bei dem auch Robert Redford debütierte. Seitdem waren beide befreundet und Redford war in zahlreichen Filmen Pollacks Hauptdarsteller, nachdem Pollack hinter die Kamera gewechselt hatte. Pollack gehört neben John Frankenheimer, der ihm den Wechsel ins Regiefach nahelegte, Franklin J. Schaffner, George Roy Hill und Martin Ritt, zu den Filmemachern, die Anfang der 1960er Jahre vom Fernsehen ins Kino drängten und dort für frischen Wind sorgten. 1985 erreichte er mit dem mit insgesamt sieben Oscars ausgezeichneten Liebesdrama Jenseits von Afrika den Höhepunkt seines Schaffens. 1973 war Sydney Pollack Mitglied der Jury beim Filmfestival in Cannes und 1986 Präsident der Jury.

Pollack galt als einer der intelligentesten Regisseure und war vor allem bei Schauspielern sehr beliebt. Er beherrschte viele Genres und gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter der konservativen Hollywood-Ästhetik,

- Stimme am Telefon (The Slender Thread, 1965)

- Dieses Mädchen ist für alle (This Property Is Condemned, 1966)

- Mit eisernen Fäusten (The Scalphunters, 1968)

- Der Schwimmer (The Swimmer, 1968)

- Das Schloss in den Ardennen (Castle Keep, 1969)

- Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss (They Shoot Horses, Don't They?, 1969)

- Jeremiah Johnson (1972)

- So wie wir waren – Cherie Bitter (The Way we were, 1973)

- Yakuza (The Yakuza, 1974)

- Die 3 Tage des Condor (The three Days of the Condor, 1975)

- Bobby Deerfield (1977)

- Der elektrische Reiter (The Electric Horseman, 1979)

- Die Sensationsreporterin (Absence of MAlice, 1981)

- Tootsie (1982)

- Jenseits von Afrika (Out of Africa, 1985)

- Havanna (1990)

- Die Firma (The Firm, 1993)

- Sabrina (1995)

- Begegnung des Schicksals (Random Hearts, 1999)

- Die Dolmetscherin (The Interpreter, 2005)

- 2005: Sketches of Frank Gehry (Dokumentarfilm, 2005)

- Amazing Grace (Dokumentarfilm, 2015)