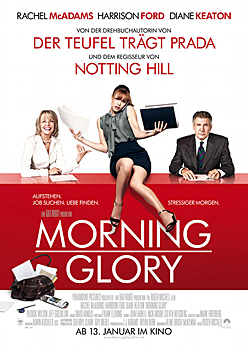

Das ist die Chance. Becky Fuller, gerade wegen Sparmaßnahmen bei einem Lokalsender in New Jersey entlassen, soll als Produzentin die abgehalfterte Morning Show des Networks IBS betreuen. Sie macht zwar beim Vorstellungsgespräch eine eher unbeholfene Figur, aber weil der Job bei Daybreak „unterbesetzt, unterfinanziert” ist und einen Producer nach dem anderen in Flucht schlägt, bekommt sie die Stelle. Und feuert gleich mal den gockelhaften männlichen Ko-Moderator, dem sein Zahnpasta-Lächeln wichtiger ist, als die Inhalte, die er transportieren soll.

Als Ersatz gelingt es ihr, den renommierten Nachrichtenjournalisten Mike Pomeroy zu verpflichten – Betonung auf pflichten. Der will nämlich nicht, hält das Daybreak-Format für unter seiner Würde – er habe Dick Cheney interviewt, sei in Afghanistan gewesen und als erster Reporter am Ground Zero, hält er Becky vor, da werde er jetzt doch keine Kochrezepte und Darmspiegelungen moderieren. Das ist ein Teil des Problems Pomeroy. Das andere lautet Colleen Peck, Hauptmoderatorin der Show, ehemalige Schönheitskönigin – beide bleiben in inniger Abneigung einander fremd.

Der Quotendruck ist enorm. Becky bekommt von Programmchef Jerry Barnes ein Ultimatum. Wenn nicht bis zum Tag X die Quoten auf Punkt Y gestiegen sind, nimmt das Network Daybreak aus dem Programm. Becky gelingt die Wende zum Besseren. Wenn jetzt nur Pomeroy endlich aufhören würde, rumzuzicken …

Der Quotendruck ist enorm. Becky bekommt von Programmchef Jerry Barnes ein Ultimatum. Wenn nicht bis zum Tag X die Quoten auf Punkt Y gestiegen sind, nimmt das Network Daybreak aus dem Programm. Becky gelingt die Wende zum Besseren. Wenn jetzt nur Pomeroy endlich aufhören würde, rumzuzicken …

Nun haben auch die Nullerjahre ihren medienkritischen Film. Schon State of Play thematisierte 2009 das wirtschaftliche Dilemma des Journalisten, allerdings in einem Zeitungshaus zwischen einem alternden Reporter und einer jungen Internet-Journalistin. Auch damals gab Rachel McAdams (Sherlock Holmes – 2009; Red Eye – Nachtflug in den Tod – 2005; Wie ein einziger Tag – 2004) den Part der jungen Nachrückerin, die mit frischen Ideen den Streit zwischen Kommerz und Selbstverständnis einer unabhängigen Redaktion entfacht. Das tut McAdams auch hier. Die ständig unter Hochdruck agierende, mit großen Kugelaugen zwischen den Big Playern Harrison Ford und Diane Keaton vermittelnde, dabei ihr Liebesleben ordnende und die Zuschauerquote fürchtende Producerin, ist emotionales Zentrum des Films. Eine großartige One-Woman-Show. Ihren auch für hartgesottene männliche Zuschauer nötigen Kumpelstatus demonstriert sie, indem Becky Bier statt Sekt trinkt.

Daneben spielt Harrison Ford (Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels – 2008; Firewall – 2006; K-19 - Showdown in der Tiefe – 2002; Schatten der Wahrheit – 2000; Sechs Tage sieben Nächte – 1998; Vertrauter Feind – 1997; In Sachen Henry – 1991; Die Waffen der Frauen – 1988; Frantic – 1988; Mosquito Coast – 1986; Der einzige Zeuge – 1985; Jäger des verlorenen Schatzes – USA 1981; Star Wars – 1977; Der Dialog – 1974; American Graffiti – 1973) mit Lust und Laune den statusbewussten Griesgram, offenbar angesteckt von McAdam's Spielfreude. Sein Mike Pomeroy, „der jeden Fernsehpreis dieser Welt gewonnen hat“, ist ein herrlicher, nun ja, Vertreter des aufrechten Journalismus' in einer Fernsehwelt, die Gespräche mit dem Koch von Miley Cyrus als große Fernsehmomente verkauft. Diane Keaton ("Was das Herz begehrt" – 2003; Aufgelegt! – 2000; Der Club der Teufelinnen – 1996; Manhattan Murder Mystery – 1993; Der Pate 3 – 1990; Radio Days – 1987; Manhattan – 1979; Innenleben – 1978; Der Stadtneurotiker – 1977; Die letzte Nacht des Boris Gruschenko – 1975; Der Pate 2 – 1974; Der Schläfer – 1973; Mach's noch einmal, Sam – 1972; Der Pate – 1972) als übrig gebliebene Ewig-Moderatorin, die irgendwann aufwacht, kann gut mithalten. Keaton spielt die Frau, die sich den chauvinistischen Regeln des Fernsehens unterwirft mit großer Würde und breitem Lächeln.

Und: Schön, Jeff Goldblum in der Rolle des Programmchefs wiederzusehen (Umständlich verliebt – 2010; Independence Day – 1996; Jurassic Park – 1993; Die Fliege – 1986; Silverado – 1985; Kopfüber in die Nacht – 1985; Buckaroo Banzai – Die 8. Dimension – 1984; Der große Frust – 1983; Der Stadtneurotiker – 1977;"Nashville" – 1975; Ein Mann sieht rot – 1974).

Der energiegeladene Film diskutiert die alte Frage, was das Fernsehen bringen soll: Kochrezepte und Darmspiegelungen oder Steuerpolitik und Korruption im Ministerium. Und meistens kämpfen die Helden für den hehren Journalismus. Im vorliegenden Fall kämpft Harrison Ford in seiner Nebenrolle einen einsamen Kampf. Der Rachel McAdams-Charakter Becky ist da ganz auf der Höhe der Zeit. Als Pomeroy das Wort „Steuerpolitik“ in den Mund nimmt, stöhnt Becky „Oh Gott! Das will niemand mehr hören“. Dabei ist Becky eben keine zynische Quoten-Nutte. Im Gegenteil: Sie ist eine positiv denkende Mitzwanzigerin, aufgewachsen in liberalem Elternhaus und ausgestattet mit dem Willen zum Erfolg. Und Kochrezepte sind nun mal erfolgreicher als Steuerpolitik. Die Auseinandersetzungen um das hehre Programm wurden längst geschlagen.

„Am Ende haben Sie nichts. Gar nichts!“, warnt der zynische alte Hase die jungen Producerin, die sich gerade in ihre Karriere verrennt und dabei die charmante Liebe aus den Augen verliert. Weil in Hollywoods Märchenmenschenkosmos die zwischenmenschliche Beziehung, die Familie, alles zählt. Das schmälert ein wenig den Lustgewinn an diesem Film, weil diese Eigentlich-wollte-ich-nur-den-Prinzen-vom-Nachbargrundstück-heiraten-Dramaturgie die kritischen Medienbetrachtungen schmälert. Aber am Ende gehe ich beschwingt aus dem Kino.

Der größte aller Medienfilme bleibt Sidney Lumets desillusionierter, zynischer, Oscar-gekrönter Klassiker Network, der schon 1976 TV-Grausamkeiten diskutiert hat, die RTL & Co. in Deutschland erst in den 1990er Jahren nach und nach nach Deutschland importiert haben.