Amerika, Ende 1864, Anfang 1865: Der Sezessionskrieg steht vor seinem Ende. Präsident Abraham Lincoln, eben erst wiedergewählt, steht kurz vor Antritt dieser zweiten Amtszeit. Die Konföderierten Staaten sind so geschwächt, dass Kapitulationsverhandlungen in der Luft liegen.

Das möglicherweise baldige Ende des Szessionskrieges stellt Lincoln vor ein Dilemma. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sklaverei zu verbieten. Dafür muss er den 13. Verfassungszusatz durch das Repräsentantenhaus bekommen, der genau das besagt. Der Senat hat diesem Zusatz bereits im April 1864 zugestimmt, dass er aber die zweite Kammer mt Zweidrittel-Mehrheit passiert, ist so gut wie ausgeschlossen. Zu der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit fehlen Lincoln und seinen Männern mehr als 20 Stimmen.

Auch im eigenen Kabinett stößt der Präsident auf Gegenwehr. Im Repräsentantenhaus sind die Motive unter anderem rassistischer Natur, im Kabinett will man so schnell wie möglich den Bürgerkrieg beenden und ist auch bereit, dafür die Sklaverei beizubehalten. Lincoln und seine Helfer versuchen es mit Bestechung, Drohungen, Appellen und kommen doch kaum voran. In wenigen Tagen ist die Abstimmung.

Der Präsident würde den Krieg gerne – zumindest die Kapitulation – noch ein wenig hinauszögern. Andererseits sieht er, wie sein ältester Sohn, Robert Todd, unbedingt in den Krieg ziehen möchte – das spräche für die schnelle Kapitulaition der Konföderierten … und Beibehaltung der Sklaverei. Seine Ehe mit der kränklichen, aber energischen Molly leidet unter der Arbeitsbelastung und dem Tode eines gemeinsamen Kindes. Und seinem Jüngsten eine halbwegs sorglose Kindheit zu ermöglichen, scheint ausgeschlossen.

Schließlich kommt der Tag der entscheidenden Abstimmung …

2012 ist das Jahr der Besinnung auf God's own Country im US-Kino. Das liberale Hollywood schreit in Filmen wie Ben Afflecks Argo, Kathryn Bigelows Zero Dark Thirty, Quentin Tarantinos Django Unchained oder Spielbergs "Lincoln" in Richtung Washington, man möge dort den Arsch hoch kriegen, Parteigrenzen ignorieren und endlich wieder arbeiten – miteinander statt gegeneinander. Spielbergs Film gibt dabei den Spiegel aktueller Verhältnisse im Kongress, wo sich seit der Ära Bush Jr. Demokraten und Republikaner blockieren und mit übelster Häme beschimpfen. Ben Affleck gibt in dieser Aufstellung den Nachwuchs, der sich ordentlich über gute, stolze amerikanische Agenten von früher freuen darf, und Bigelow die zynische Tante, die allem Fremden nochmal zeigt, warum Amerika Amerika ist. Quentin Tarantino ist das Enfant Terrible, holt den schwarzen Mann an Bord und zeigt nochmal, wie der Amerikaner damals zu Lincolns Zeiten so war und wie sich das in etwa anfühlt, so eine Sklaverei.

Sklaverei bleibt nur ein gezischtes Wort

In Spielbergs Film ist Sklaverei nur ein Wort, das zischelnd im Munde geführt wird – indes mit heute aberwitzig anmutenden Begründungen. Die Farbigen, die „Neger“, … bleiben bedeutsam aber stumm. Leise huschen sie traurigen Blicks an der Kamera vorbei über die Flure der weißen Herren, denen sie dienen – Hausmädchen, Nannys, Butler. Und dann tauchen plötzlich zur entscheidenden Sitzung auf dem Besucherbalkon des Repräsentantenhauses mehrere Farbige auf, die – obwohl immer noch ohne Worte im Drehbuch – wirken, als seien sie organisiert und würden für ihre Rechte kämpfen; ist das Spielbergs Art, zu erwähnen, dass es in Washington zu Lincolns Zeit organisierte Farbigenverbände gab?

Spielberg und sein Autor, Tony Kushner, der schon für Spielbergs München (2005) das Script schrieb, konzentrieren sich so sehr auf den Kampf im erfrischend polemischen Kongresssaal, dass darüber gewisse zeithistorische Begebenheiten außen vor bleiben. Dafür sind sie vielleicht doch zu sehr US-Bürger, als dass sie auf ikonografische Bilder ihrer gloriolen Historie verzichten könnten. Die Kapitulation der Konföderierten am Appomattox Courthouse muss dann entgegen der bisherigen Gepflogenheiten dieses gepflegten Kammerspiels eben doch ausführlich mit dem notwendigen Pathos gezeigt werden. Dabei hätten sie dieses Ereignis genauso lapidar nebenbei laufen lassen können, wie all die Schlachten mit all den Toten, von denen der Zuschauer vornehmlich hört, von deren optischen Gräueln er aber weitgehend verschont bleibt.

Beseelte Stichwort-Statisten

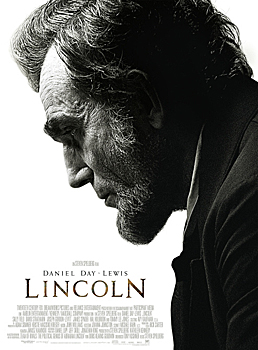

Dafür treffen aber zu Beginn zwei schwarze und zwei weiße Blauröcke auf ihren Präsidenten Lincoln, der am Kriegsfeldrand thront, sagen Episches und zitieren plötzlich mit verteilten Rollen Lincolns Gettysburg-Rede („Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation, in Freiheit gezeugt und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind …“). Weil diese Vier später im Film nicht mehr auftauchen, wirkt diese etwas bizarre Szenerie wie Spielbergs Signal an die Zuschauer außerhalb der USA, die Lincoln vielleicht doch nicht so kennen, schätzen und verehren, das sagt: Dieser Mann war groß und hatte schon Bedeutendes gesagt und getan, als wir ihn hier kennen lernen! Daniel Day-Lewis gibt den Mann mit dem Backenbart staatsmännisch zerfurcht und qutoritär versonnen ("There Will Be Blood" – 2007; Gangs of New York – 2002; Der Boxer – 1997; "Im Namen des Vaters" – 1993; Zeit der Unschuld – 1993; Der letzte Mohikaner – 1992; Mein linker Fuß – 1989). Und (vielleicht) deswegen gehen die vier Männer also – frohgemut Lincolns Gettysburg-Sentenzen zitierend – in die nächste Schlacht (und vermutlich ihren Tod).

Von solch rar gesäten Draußen-in-der-Realität-Szenen abgesehen bleibt Spielberg mit seinem Hochkaräter-Ensemble drinnen. "Lincoln" ist Kammerspiel. Mit zuviel Soundtrack – die Beziehung Spielberg/John Williams war wie immer sehr fruchtbar – und zu wenig Aktion (das wir bitte nicht mit Action verwechseln, die es auch nicht gibt, die aber auch nicht fehlt). Die Jagd mit allen Mittel nach den fehlenden 20 Stimmen – nennen wir sie mal Korruption und Erpressung – ist ein beliebtes dramaturgisches Mittel für den Spannungsbogen, aber letztlich dreht sie sich im Kreis – dass die Suche mühsam wird, ist schnell klar und dann nur noch sich wiederholender Dialog an unterschiedlichen Schauplätzen. Spielberg hat eben über zehn Jahre für den Film recherchiert. Er und Tony Kushner liefern, wenn man so will, keinen großen Kinofilm, aber einen sehr aufwändigen, tiefgründigen Dokumentarfilm, der von der Jagd nach den 20 Stimmen getrieben und von dem Wechselspiel Friedensvertrag und/oder Verfassungszusatz befeuert wird.

Einzelleistungen zum mit-der-Zunge-schnalzen

„Lincoln“ zeigt die USA als Wiege der Debattendemokratie, an dessen Spitze ein aufrechter Mann mit Zylinder und dem markanten Backenbart klug spricht, lügt und Stimmen kauft bei den oppositionellen Demokraten und mit Kompromissen am Ende ein richtungsweisendes Gesetz gegen das Menschheitsübel Sklaverei durchsetzt. Mir, dem Ausländer in diesem Spiel, sind von Django Unchained wirkungsmächtigere Bilder zu diesem Übel in Erinnerung.

Es gibt viele wunderbare Einzelleistungen zu bewundern. Janusz Kaminski als Director of Photography ragt heraus. Spielbergs Haus-Kameramann (Gefährten - 2011; Indiana Jones IV - 2008; München - 2005; Krieg der Welten - 2005; Terminal - 2004 und und und) geht mit der Optik ganz nah ran an die Gesichter der wortmächtigen Kombattanten, die die USA in die Neuzeit katapultieren sollten, entwickelt viel Sorgfalt auf durch die Vorhänge rauchendes Gegenlicht und schwelgt im üppigen, präsidialen Dekor des Weißen Hauses oder des Kongresses. Das ist immer schön anzusehen, manchmal sehr spannend, zu jeder Minute wunderschön, das Werk hochtalentierter Profis; Dekor, Kamera, Schnitt, Regie, Schauspieler … in allen Bereichen liefert der Film Momente zum mit-der-Zunge-schnalzen. Aber er ist zu lang. Es macht sich ein seltsames Verständnis in Hollywood breit: Ein Film, der auf sich hält, braucht ordentlich Überlänge … dabei hat "Lincoln" das gar nicht nötig.

Wenn Steven Spielberg sein Schindlers Liste (im Vergleich) auf deutsche Befindlichkeiten und Zuschauer so zugeschnitten hat, dass der Teutone berührt, der US-Bürger hingegen unbeeindruckt („Didn't I tell Ya ..?”) das Kino verlässt, dann ist Lincoln dasselbe umgekehrt – kaum ein US-Bürger, der nicht ohne Träne den Saal verlässt. Die Deutschen hingegen verlassen verklärt das Kino, angereichert mit neuem Wissen. Hierzulande ist es dann doch nur das üppige Historienepos, das durch die Synchronisation viele Zwischentöne in der Atmo verliert. Hierzulande bleibt Spielbergs Abraham Lincoln eher ein Mann, der seine Zuschauer mit seinen ausufernden, rhetorisch wunderbar erfassten Rededuellen verprellt.

Die Kino-Filme von Regisseur Steven Spielberg

- Duell – 1971

- Sugarland Express – 1974

- Der weiße Hai – 1975

- Unheimliche Begegnung der dritten Art – 1977

- 1941 – Wo bitte geht's nach Hollywood – 1979

- Jäger des verlorenen Schatzes – 1981

- E.T. – Der Außerirdische – 1982

- Indiana Jones und der Tempel des Todes – 1984

- Die Farbe Lila – 1985

- Das Reich der Sonne – 1987

- Indiana Jones und der letzte Kreuzzug – 1989

- Always – Der Feuerengel von Montana – 1989

- Hook – 1991

- Jurassic Park – 1993

- Schindlers Liste – 1993

- Vergessene Welt: Jurassic Park – 1997

- Amistad – Das Sklavenschiff – 1997

- Der Soldat James Ryan – 1998

- A.I.: Künstliche Intelligenz – 2001

- Minority Report – 2002

- Catch Me If You Can – 2002

- Terminal – 2004

- Krieg der Welten – 2005

- München – 2005

- Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels – 2008

- Die Abenteuer von Tim und Struppi - Das Geheimnis der Einhorn – 2011

- Gefährten – 2011

- Lincoln – 2012

- Bridge of Spies – Der Unterhändler – 2015

- BFG – Big Friendly Giant – 2016

- Die Verlegerin – 2017

- Ready Player One – 2018

- West Side Story – 2021

- Die Fabelmans – 2022