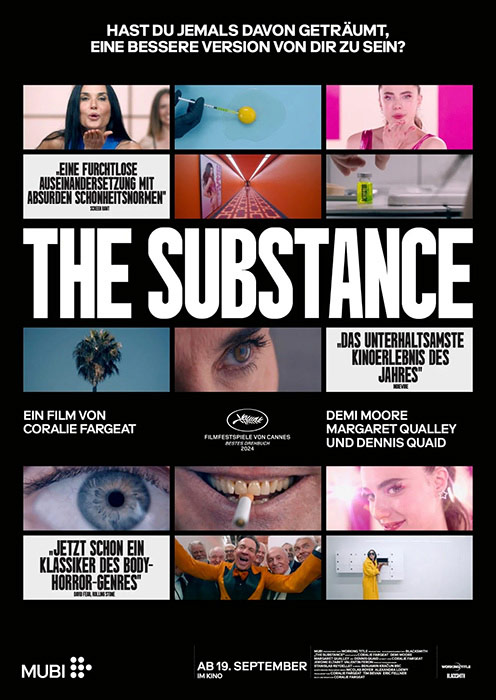

Elisabeth Sparkle, eine ehemalige A-Prominente, die ihre Blütezeit hinter sich hat, wird von einem auf den anderen Tag von Fernsehchef Harvey aus der eigenen Fitness-Fernsehsendung gefeuert. Da ergreift sie die Chance, die ihr eine mysteriöse neue Droge bietet: The Substance. Eine einzige Injektion genügt und sie wird – vorübergehend – als wunderschöne Mittzwanzigerin namens Sue wieder geboren.

Die einzige Regel? Sie müssen sich die Zeit teilen: genau eine Woche im einen Körper, dann eine Woche im anderen. Ohne Ausnahme. Die perfekte Balance. Was kann schon schiefgehen?

Zum Beispiel kann die Mittzwanzigerin Sue Gefallen an ihrem gefeierten Starruhm finden und geneigt sein, die Balance zu ihren Gunsten zu kippen. Für Elisabeth bedeutet das allerdings, dass sie viel schneller altert …

Es ist eine Bilderbuchkarriere: Ein junges Starlet strahlt sich durch, wird von gefeierter Prominenz zum großen Star und tanzt auf allen Bällen. Bis der zahn der Zeit auch sie einholt. Diese Geschichte ist so oft erzählt – und vor allem: erlebt – worden, dass man wissend abwinken wollen würde. Wenn Coralie Fargeat dafür nicht eine so großartige Bildauswahl gefunden hätte. Sie erzählt – digital angeschnitten – die erwähnte Karriere an der Genese eines dieser Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame nach. Da wird aus der Vogelperspektive das Quadrat im Boden ausgeschachtet, der Name des Stars in goldenen Buchstaben an den zur Verfügung stehenden Platz angepasst, der Stern eingelegt, der Beton gegossen; dann wird der Stern in Anwesenheit des Stars der Öffentlichkeit übergeben, Fans bewundern ihn, lassen sich in der Folge über ihm fotografieren. Bis der Star in Vergessenheit gerät und der Stern auf dem Walk of Fame Risse bekommt.

Dieses Intro in den Film, gefühlt kaum mehr als eine Minute lang, erzählt eine blumige Karriere anhand eines Steins. Und öffnet das Interesse für mehr – was wichtig ist heutzutage, wenn man schon vor Filmstart hört und liest, dass der Film Schönheitswahn und Körperkult – und damit die Seh-n-süchte des Durchschnittszuschauers aufspießt, der für die Kinokarte trotzdem zahlen soll: Es kommt mehr. Brutal mehr. Visuell mehr. Für visuell erzählte Geschichten schließlich gehen wir ins Kino.

”Bei Frauen über 50 geht ja nichts mehr“, kaut der Fernsehchef mit vollem Mund ins Telefon. Was er da genau meint, bleibt den Film über unbeantwortet, Coralie Fargeats Bildsprache macht indes deutlich, dass da nach Ansicht des TV-Bosses vor allem bei ihm nichts mehr geht.

Schönheit liegt – oder sagen wir: Attraktivität liegt im Auge des Betrachters. Heißt: Es entscheidet immer jemand anderer, ob man selbst attraktiv ist oder nicht. In einer Welt, in der die Männer das Sagen haben, sind die Frauen die Opfer. Im vorliegenden Film hat vor allem ein Mann die Macht und wird eine Frau zum Opfer. Die Kunst bricht gesellschaftliche Debatten runter auf ein Kammerspiel um wenige Figuren und bringt die Debatte dadurch auf den Punkt.

Der Mann im Film ist widerlich. Er spricht, während er isst, mit vollem Mund Abscheulichkeiten aus und die Kamera rückt dabei seinem Mund unangenehm nahe. Dennis Quaid gibt seinem Affen in dieser Rolle ordentlich Zucker (Midway – 2019; Kiss the Coach – 2012; "8 Blickwinkel" – 2008; "American Dreamz" – 2006; Der Flug des Phoenix – 2004; The Day After Tomorrow – 2004; Traffic – Die Macht des Kartells – 2000; Frequency – 2000; An jedem verdammten Sonntag – 1999; Leben und lieben in L.A. – 1998; Dragonheart – 1996; Power of Love – 1995; Wyatt Earp – Das Leben einer Legende – 1994; "Grüße aus Hollywood" – 1990; Great Balls of Fire – 1989; D.O.A. – Bei Ankunft Mord – 1988; Suspect – Unter Verdacht – 1987; Die Reise ins Ich – 1987; The Big Easy – Der große Leichtsinn – 1986; Enemy Mine – Geliebter Feind – 1985; "Dreamscape" – 1984; "Der Stoff aus dem die Helden sind" – 1983; "Der weiße Hai 3" – 1983). An diesem Charakter ist nichts sympathisch; dass aber auch seine Macht Grenzen hat, sehen wir am Ende, als er den Aktionären seines Senders auf einer Schleimspur entgegen rutscht.

Das Opfer, die Star-Moderatorin, die im Aerobic-Dress bemerkenswert fitter aussieht als die angedichteten „über 50 Jahre“, spielt Demi Moore, die mittlerweile die 60-Jahre-Grenze überschritten hat (Massive Talent – 2022; Girls' Night Out – 2017; Der große Crash – Margin Call – 2011; 3 Engel für Charlie – Volle Power – 2003; Harry außer sich – 1997; Die Akte Jane – 1997; Nicht schuldig – 1996; Enthüllung – 1994; Ein unmoralisches Angebot – 1993; Eine Frage der Ehre – 1992; Ghost – Nachricht von Sam – 1990; Nochmal so wie letzte Nacht – 1986; St. Elmo's Fire: Die Leidenschaft brennt tief – 1985). Ausgerechnet Demi Moore, die in ihrer Karriere immer wieder gegen das Image des lieben Mädchens angespielt hat, das ihr die Hollywood-Maschine seit ihren Jugendtagen aufdrücken wollten. In Enthüllung nahm sie sich als mächtige Konzernchefin die Männer, wie es ihr gefiel, in G.I. Jane rasierte sie sich den Schädel und wurde der beste Kerl unter all den Soldaten. In "Striptease" schließlich zog sie sich aus, um zu zeigen, dass ihr Körper im Schönheitswahn Hollywoods noch mithalten kann. Eine große Karriere war ihr jenseits der 40 nicht mehr vergönnt.

Ohne Demi Moore persönlich zu kennen, aber ihre skizzierte Rollenwahl als bewusste Entscheidung zu nehmen, darf ich annehmen, dass ihr das Verhalten der Hollywoodbosse nicht gefallen hat. Als Elisabeth lässt sie in diesem Film ihre ganze Wut raus. Man glaubt ihr die Zwickmühle, in die sie sich begeben hat. Elisabeth hat nichts mehr anderes, als diese Gymnastikshow im Morgenprogramm, die nichts anderes als ein verkapptes erotischen Vorturnen ist; da geht es weniger um Kondition und Fitness. Da geht es darum, das Becken zu kreisen und geschmeidig zu halten. Das war schon in den Aerobic-Videos mit Jane Fonda aus den 1980er Jahren nicht anders, aber die war als Mitglied des Fonda-Clans unabhängig davon eine Celebrity (die man damals noch nicht so nannte). Elisabeth, die Hauptfigur aus diesem Film, hat das nicht und als ihr ekliger Boss sie feuert, verliert sie alles gleichzeitig – den Job, die Aufmerksamkeit, das Scheinwerferlicht, die Liebe der Fans, die sich in Häme verwandelt.

Verständlich, dass die Frau wieder jung sein möchte. Das Angebot der mysteriösen Firma, die ihr die Substanz anbietet, ist vage genug, um drauf hereinzufallen und nach der ersten Spritze ist es schon zu spät. Fortan gibt es Elisabeth zweimal, neben ihr, der natürlich gereiften eine 30 Jahre jüngere Version mit dem Namen "Sue". Beide sind abhängig von der Substanz. Beide seien eins, sagt die mysteriöse, natürlich männliche Stimme am Telefon, wenn Elisabeth oder Sue anrufen und um „Aufschub“ bitten. Es passiert nämlich, was passieren muss: Die Jugend betreibt Raubbau am Körper, und während im richtigen Leben dann Jahre später der ältere Mensch den Raubbau seines jugendlichen Ichs ausbadet, badet diesen Raubbau hier Elisabeth wenige Tage später schon aus. Wenn Sue sich wieder mal ein paar Stunden mehr Leben für Party gegönnt hat als die strikt einzuhaltenden sieben Tage, verliert Elisabeth an Lebenssubstanz, altert rapide, die Gelenke machen nicht mehr mit, Arthritis quält sie. Sie könnte dieses Dilemma sofort beenden, sagt die Stimme am Telefon. Sie bleibt dann so schmerzlich alt, wie sie nun mittlerweile ist, aber die junge Sue kann ihr nichts weiter mehr nehmen.

Außer, dass die junge Sue eben das Scheinwerferlicht, die Liebe, die Bewunderung und den Job hat, den Elisabeth nicht mehr zurück bekommt; deshalb kann sie Sue nicht beenden.

Coralie Fargeat geizt in diesem Film nicht mit ekelhaften Szenen. Manches erinnert an den Körperhorror aus alten David Cronenberg-Filmen. Die Geburtsszene Sues, die sich aus Elisabeths aufreißendem Rücken schält, die dauernden Spritzen, die gesetzt werden müssen, um die Substanz zu entnehmen, sind zum zwischen-den-Fingern-durchgucken. Das große Finale im Scheinwerferlicht ist Horror einerseits, der Cronenbergs Die Fliege (1986) zitiert, aber auch die oben als Genre ebenfalls genannte Komödie – bizarr, grotesk, over the edge. Das passt zu den Bildern, mit denen Coralie Fargeat ihren Film konsequent erzählt; Nahaufnahmen mit verzerrender Optik von Hautwülsten, Bikinikörpern und triefender Männer. Extreme Weitwinkel auf engem Raum, die Einsamkeit unterstreichen. Absurde Hinterhofschauplätze, in denen die mysteriöse Firma ihre Ausgabestelle hat.

"The Substance" ist kein schöner Film, nicht gefällig. Vor allem deshalb, weil ich, männlich, auch gerne hinschaue, wenn die junge Sue ihre erotische Fitness-Balz aufführt, und bei Demi Moore reflexhaft feststelle, dass sie auch nur unwesentlich jünger ist als ich, und sich aber gut in Schuss gehalten hat.

Dieser Film und Demi Moore halten dem Publikum den Spiegel hin. Was wir da sehen, ist nicht schön, aber auf erschreckende Weise unterhaltsam.