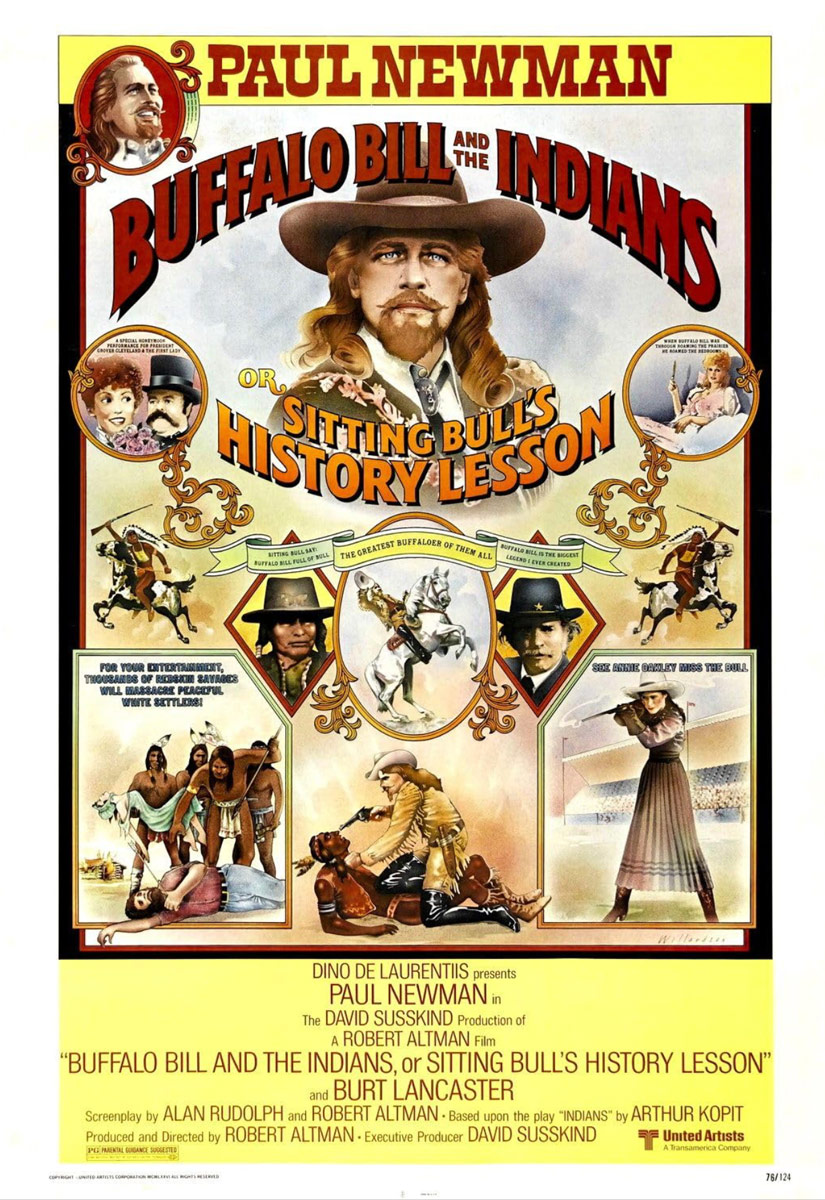

1885 ist Buffalo Bill einer der größten Stars, den die USA haben. Jeder kennt die Geschichten von dem großen Helden, der es ganz alleine mit den wilden Indianern aufnahm – auch dank seiner eigenen Show, die sich großer Beliebtheit erfreut.

Dort kämpfen aufrechte Cowboys gegen ihre Feinde, es gibt legendäre Schützen und andere Attraktionen, alles was das Herz begehrt. Und bald soll die Show um eine eigene Attraktion reicher sein: Niemand Geringeres als der Indianerhäuptling Sitting Bull wird zum Ensemble dazu stoßen und so den Aufführungen noch mehr Nervenkitzel schenken.

Zum großen Ärger von Buffalo Bill will dieser jedoch nicht so mitspielen wie erhofft und stattdessen die Geschichte der Indianer ganz anders darstellen …

Ein Film, der aussieht, als sei die Produktion irgendwann einfach abgebrochen worden, vielleicht, weil man festgestellt hatte, dass im Drehbuch ein paar Seiten fehlen, und aus dem schon gedrehten Material hätte Robert Altman dann diesen Film geschnitten: „Bullauge, heroische Schurken, revolutionieren, Indianer, Weiße, wie reimt sich das zusammen?“, fragt im Film ein Autor von Westernromanen. „Einzeln“, antwortet einer der Showmänner. „Reihen Sie einfach die Perlen auf die Kette und schon haben Sie eine hübsche, einzigartige Buffalo-Bill-Fabel.“ Dieser Satz aus dem kolportierten Drehbuch beschreibt den Film ganz gut, bis auf die Begriffe hübsch und einzigartig.

Robert Altman (M.A.S.H. – 1970) erzählt eine Farce über die Männer, die Geschichte geschrieben haben. Diese Geschichte schreiben immer die Gewinner. Und die schreiben dann, was sie wollen und wie es ihnen gefällt. Im vorliegenden Fall geht es um die Geschichte, wie der Wilde Westen erobert worden ist:  Edle Weiße haben leeres Land besiedelt, sind daran von bösen Wilden gehindert worden und haben einen hohen Blutzoll bezahlt, bis sie diese wilden Indianer schließlich besiegt und ihn Reservate gesteckt haben. Dass diese Geschichte sich im 19. Jahrhundert anders zugetragen hat, vor allem rund um die Begriffe Edle und Wilde, ist bekannt, aber so haben uns Kinofilme und Fernsehserien die Geschichte How the West was won immer wieder erzählt.

Edle Weiße haben leeres Land besiedelt, sind daran von bösen Wilden gehindert worden und haben einen hohen Blutzoll bezahlt, bis sie diese wilden Indianer schließlich besiegt und ihn Reservate gesteckt haben. Dass diese Geschichte sich im 19. Jahrhundert anders zugetragen hat, vor allem rund um die Begriffe Edle und Wilde, ist bekannt, aber so haben uns Kinofilme und Fernsehserien die Geschichte How the West was won immer wieder erzählt.

Im Mittelpunkt des Films steht ein Mann, dessen Name viele kennen, Buffalo Bill. Aber wer und was der tatsächlich war, ist unklar; ein irgendwie berühmter Scout, Pony-Express-Kurier und Held der Indianerkriege. Bis dahin war dieser William Frederick Cody tatsächlich ein ziemlicher Durchschnittsmensch, denn das, was er machte, machten viele Männer damals. Bis ein New Yorker Reporter Geschichten rund um diesen Mann erfand und schrieb und eine große Show aufzog, wurde aus Cody die große Legende, die der selbst dann mit der im Film zu sehenden "Buffalo Bills Wild West"-Show, mit der auch in Europa und in Deutschland gastierte, nährte und vergrößerte

„Sie machen Ihre Arbeit wirklich ausgezeichnet“, sagt der New Yorker Reporter Buntline, den in einer Gastrolle Burt Lancaster spielt (Treffpunkt Todesbrücke – 1976; 1900 – 1976; Scorpio, der Killer – 1973; Airport – 1970). „Sie machen ja einen wahren Musterknaben aus Bill. Ist ja kaum was geblieben von dem Mann von früher. Kommt nie in Schwierigkeiten, macht immer einen anständigen Eindruck.“ „Ich kümmere mich nur um die Wildwestshow. Ich codifiziere die Welt“ antwortet stolz Produzent Nate Salisbury und lässt für die Wahrheit keinen Raum.

Das Drama der USA-Werdung eines gewaltigen Kontinents als aufgeblasene Show entlarvt. Dass ist eigentlich genau der Stoff, der Robert Altman heiß machen müsste. Aber so richtig warm hat er sich hinter der Kamera dann nicht gelaufen. Nach zehn Minuten ist klar, dass Buffalo Bill ein Aufschneider ist, der seine Geschichte aufpoliert, bis vom Original nichts mehr übrig ist, der zu viel trinkt, rumhurt und sich einbildet, er sei der Größte, während die meisten seiner Sätze aus der Feder seines Produzenten stammen, der eifrig über seinen Schützling wacht. Und dann passiert aber auch nichts mehr.  Mit der Erkenntnis, dass Bill ein Aufschneider ist, werden wir die weiteren zwei Filmstunden allein gelassen. Und mit Paul Newman. Wenigstens (Unter Wasser stirbt man nicht – 1975; Flammendes Inferno – 1974; Der Clou – 1973; Der Mackintosh Mann – 1973; "Das war Roy Bean" – 1972; Sie möchten Giganten sein – 1971; Butch Cassidy und Sundance Kid – 1969; Indianapolis – 1969; Der Etappenheld – 1968; Der Unbeugsame – 1967; Man nannte ihn Hombre – 1967; Der zerrissene Vorhang – 1966; Ein Fall für Harper – 1966; Immer mit einem anderen – 1964; "Der Preis" – 1963; Der Wildeste unter Tausend – 1963; "Süßer Vogel Jugend" – 1962; Haie der Großstadt – 1961; Exodus – 1960; Die Katze auf dem heißen Blechdach – 1958; Der lange heiße Sommer – 1958). Newman interpretiert den eitlen Trinker genussvoll als tänzelnde Diva, die eifersüchtig ihren Status als Platzhirsch verteitigt, eitel die Langhaarperücke verbirgt („Irgendwann habe ich auch so lange Haare wie ein Indianer.“) und unablässig Phrasen absondert. Über die Dauer von mehr als zwei Stunden ist das aber nicht genug.

Mit der Erkenntnis, dass Bill ein Aufschneider ist, werden wir die weiteren zwei Filmstunden allein gelassen. Und mit Paul Newman. Wenigstens (Unter Wasser stirbt man nicht – 1975; Flammendes Inferno – 1974; Der Clou – 1973; Der Mackintosh Mann – 1973; "Das war Roy Bean" – 1972; Sie möchten Giganten sein – 1971; Butch Cassidy und Sundance Kid – 1969; Indianapolis – 1969; Der Etappenheld – 1968; Der Unbeugsame – 1967; Man nannte ihn Hombre – 1967; Der zerrissene Vorhang – 1966; Ein Fall für Harper – 1966; Immer mit einem anderen – 1964; "Der Preis" – 1963; Der Wildeste unter Tausend – 1963; "Süßer Vogel Jugend" – 1962; Haie der Großstadt – 1961; Exodus – 1960; Die Katze auf dem heißen Blechdach – 1958; Der lange heiße Sommer – 1958). Newman interpretiert den eitlen Trinker genussvoll als tänzelnde Diva, die eifersüchtig ihren Status als Platzhirsch verteitigt, eitel die Langhaarperücke verbirgt („Irgendwann habe ich auch so lange Haare wie ein Indianer.“) und unablässig Phrasen absondert. Über die Dauer von mehr als zwei Stunden ist das aber nicht genug.

Eine Biografie ist der Film so wenig, wie ein Drama um diese historische Bühnenshow. Die Story ist, kurz gesagt, der Versuch, den längst von der Armee inhaftierten Häuptling Sitting Bull in die Bühnenshow zu integrieren, was mehr schlecht gelingt, weil der auf eine Wahrheit pocht, die näher dran ist an der wahren Geschichte. So dreht sich alles immer wieder um diesen einen, bald zerkauten Punkt: Dichtung und Wahrheit. Am Ende hat Sitting Bull, der Mann, der General Custer am Little Bighorn eine historische Niederlage zufügte, einen Auftritt mit einem tänzelnden Pferd vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem beim anschließenden Bankett die diplomatische Kunst fehlt, um richtig mit dem gewesenen Häuptling umzugehen. In diese Story flechtet Altman viele keine Dramen – Geraldine Chaplin als zickige Scharfschützin, Burt Lancaster als New Yorker Reporter, der melancholisch seinen verlorenen Erfolgen nachdringt, eine Operndiva, deren Singvogel Bill auf die Nerven geht und so weiter. Das führt aber alles nicht weiter, es bleiben, bisweilen hübsch schimmernde Perlen auf einer zu langen Kette.