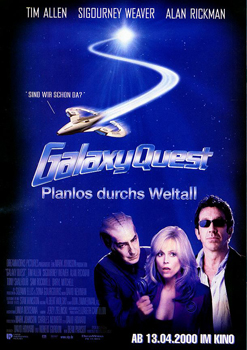

Vier Staffeln lang, von 1979 bis 1982, zog die Crew des NSEA-Raumschiffs "Protector" ihre Uniform an und zog aus zu spannenden und nicht selten lebensgefährlichen Missionen da draußen im All. Dann wurde die TV-Serie abgesetzt.

Heute leben die fünf Stars der alten Sci-Fi-Serie "Galaxy Quest" vor allem von ihren Auftritten bei Conventions vor hunderten von hingebungsvollen und kenntnisreichen Fans, die es schon auch mal wundert, dass Jason Nesmith, der den Commander Peter Quincy Taggart spielte, sich auf seinem Raumschiff weniger gut auszukennen scheint, als sie, die 3D-Modelle der "Protector" in ihren PC's haben.

Diesmal taucht allerdings auch eine ganz andere Art von Fan auf: Die Thermier, eine Spezies aus dem fernen Klatu Nebel, halten die TV-Übertragungen der "Galaxy Quest" für historische Dokumente und glauben, in Jason Nesmith einen echten interstellaren Commander und in dessen vier von Nesmiths Allüren gänzlich genervten Kollegen echte Bordärzte, Computerexperten und Piloten vor sich zu haben.

Und die Thermier brauchen Hilfe: Ihre Spezies steht kurz vor der Ausrottung durch die üblen Sarris. Während Nesmith noch glaubt, an die Manager irgendwelcher künftiger Conventions geraten zu sein, findet er sich jenseits des Jupiter wieder, konfrontiert mit einer wirklich ekligen außerirdischen Lebensform.

Nach kurzer Verwirrung löst Nesmith diese Konfrontation, ist begeistert davon, endlich wieder der gefragte Held im Mittelpunkt des Geschehens zu sein und holt kurzerhand seine Crew hinterher, deren Begeisterung sich allerdings in sehr engen Grenzen hält.

Kommunikations-Leutnant Tawny Madison, eigentlich Gwen DeMarco, hatte damals die Rolle des blonden Girls auf der Brücke, deren Aufgabe darin bestand, den Kontakt zwischen Computer und Crew aufrechtzuerhalten. Und das ist auf dem aktuellen Raumschiff – einem 1:1-Modell der "Protector" – nicht nötig, da der Computer die menschliche Sprache beherrscht.

Der reptilienartige Bordarzt Dr. Lazarus, eigentlich Alexander Dane, hatte für die Rolle damals auf immer von seinen Shakespeare-Ambitionen Abschied nehmen müssen und hat noch nie einem Menschen Erste Hilfe geleistet, geschweige denn einer außerirdischen Spezies.

Sergeant Chen, der Maschinist, eigentlich Fred Kwang, konnte in der TV-Serie damals mit einem Kaugummi und einem Nylonstrumpf einen Warp-Generator reparieren und wird dafür von den Aliens besonders verehrt – dabei hat er schon Schwierigkeiten, eine Chipstüte zu öffnen, ohne dass die Hälfte auf dem Boden landet.

Ohne Drehbuch, ohne Regisseur, dafür mit absolut überhaupt gar keiner Ahnung über das Reisen im Weltraum werden die Schauspieler auf das Weltall und dessen Bewohner losgelassen. Ihre einzige Hoffnung ist, dass die Knöpfe, die sie in der Serie damals gedrückt haben, um irgendetwas in Gang zu setzen, in dieser Real-Life-Reproduktion dieselben Irgendwasse in Gang setzen

Kaum noch für möglich gehalten kommt hier endlich die Parodie auf all die Science-Fiction-Serien auf Bildschirm und Leinwand. Anders als Mel Brooks einst in der an Star Wars angelehnten Komödie Spaceballs (1987) gehen die Produzenten hier einen Schritt zurück und lassen die Helden die frustrierten Schauspieler sein, die sie tatsächlich sind – diverse Biografien diverser Schauspieler (z.B. „I'm not Spock“) mögen Pate gestanden haben.

„The show must go on!“ Das ist der Satz, an dem selbst der von seiner TV-Serien-Rolle endlos genervte Alien-Darsteller Alexander Dane nicht vorbei kommt. Auf der anstehenden SciFi-Convention weigert er sich nicht nur, überhaupt die Bühne zu betreten – bis ihm Jason Nesmith, der Commander, eben jenen Satz ins Ohr flüstert – er weigert sich auch, seine Signature-Words „Bei Graphtas Hammer – Du wirst gerächt werden!“ zu formulieren, ohne die eine echte Galaxy-Quest-Convention keine Galaxy-Quest-Convention ist. Wobei: Der echte Burner sind diese Quest-Conventions schon länger nicht mehr; meistens finden sie vor irgendwelchen Elektronikmärkten bei Rabattaktionen statt und die Autogrammstunde dann „neben den Cola-Automaten“.

Die Wahrheit ist: Die originalgetreu kostümierten Fans sind längst drei Schritte weiter, schütten sich an der Pinkelrinne aus vor Lachen über den Captain-Darsteller Nesmith, der „seit 20 Jahren keine vernünftige Rolle mehr“ bekommen hat. Das bringt dann sogar den eingebildeten Ex-Star ins Grübeln, der hinter seiner strahlenden „Never surrender“-Maske selbst längst verstanden hat, dass sein Leben in Trümmern um ihn herum liegt. Nur zugeben kann er es halt nicht.

Es erweist sich als cleverer Schachzug der Macher dieses Films um Regisseur Dean Parisot und seinen Autoren, dass sie nicht die austauschbare Dramatik einer SciFi-Serie in den Mittelpunkt des Drehbuchs stellen, sondern das Schicksal der Darsteller eines in Dauerschleife auf irgendwelchen SciFi-TV-Kanälen wiederholten Franchise zur neuen Realität formen. Aliens from Outer Space halten die alte Serie für eine Fernsehdokumentation.

Da werden für die Ex-Stars mit einem Mal leere Drehbuchsätze wie „Sir … es tut uns leid, dass wir nur in einem Low-Power-Modus operieren können, aber wir befinden uns in einem reflektierenden Flex-Feld, dicht an der galaktischen Achse“ zu elementarer Information. „Okay“, sagt darob also der nach versoffener Whiskynacht noch verkaterte Captain-Darsteller, „habe ich festgelegten Text, oder soll ich improvisieren?“ und die bemühte Was-auch-immer-Offizierin des sich echt in Bedrängnis befindenden Raumschiffs erwidert höflich „Ich, äh, bin nicht sicher, ob ich Sie verstehe.“ Aus diesem elementaren Missverständnis ziehen die Autoren David Howard und Robert Gordon so viel Nektar für Spannung und Gags, dass wir andauernd wiehernd vor Lachen im Kinosessel sitzen. „Wo sind wir?“ „Im 23. Quadranten des Gamma-Sektors!“ Eine Antwort unter sehr irdischen Schauspielern, die in jeder Fantasie mehr Thrill in sich birgt als etwa Im Stau auf dem Irschenberg.

Diese grandiose Albernheit hätte für uns Zuschauer kaum die Möglichkeit, über einen Donnerstagabend vor dem Fernsehbildschirm hinauszukommen, wenn Regisseur Parisot nicht auf ein Budget gepocht hätte, dass dieser wunderbaren Farce echte Leinwandtauglichkeit verliehen hätte. „Leute, da bewegt sich ein rotes Dingsda auf ein grünes Dingsda zu … Ich glaube, wir sind das grüne Dingsda.“  Da krachen State-of-the-art-echte Film-Raumschiffe im State-of-the-art-echten Weltraum auf State-of-the-art-echte Grusel-Aliens mit State-of-the-art-echten Explosionen, bei denen in erster Linie Fred Kwan cool bleibt, der als Maschinist Chen – bei Star Trek heißt er Scotty – nicht aus der Ruhe zu bringen ist.

Da krachen State-of-the-art-echte Film-Raumschiffe im State-of-the-art-echten Weltraum auf State-of-the-art-echte Grusel-Aliens mit State-of-the-art-echten Explosionen, bei denen in erster Linie Fred Kwan cool bleibt, der als Maschinist Chen – bei Star Trek heißt er Scotty – nicht aus der Ruhe zu bringen ist.

Sigourney Weaver (Alien – Die Wiedergeburt – 1997; Der Eissturm – 1997; Copykill – 1995; Der Tod und das Mädchen – 1994; Dave – 1993; 1492 – Die Eroberung des Paradieses – 1992; Alien 3 – 1992; Ghostbusters II – 1989; Die Waffen der Frauen – 1988; Gorillas im Nebel – 1988; Ghostbusters – 1984; "Ein Jahr in der Hölle" – 1982; Alien – 1979; Der Stadtneurotiker – 1977) als blondes Kommunikationsfräulein mit Push-Up-BH beweist, dass sie sich für keinen Gag zu schade ist. Ähnlich wie Alan Rickman (Dogma – 1999; Michael Collins – 1996; Sinn und Sinnlichkeit – 1995; Robin Hood – König der Diebe – 1991; Quigley, der Australier – 1990; Stirb langsam – 1988), der, bevor er als Hans Gruber in Die Hard (1988) entdeckt wurde, in real life tatsächlich – ähnlich wie sein TV-serielles Alter-Ego – ein angesehener Shakespeare-Mime war.

Und damit wäre es bei anderen Filmemachern vielleicht gut gewesen.

Nicht hier.

Dean Parisot will das ganze Serienuniversum des Raumschiff Enterprise feiern. Das der TV-Serie. Das der zwischenzeitlich grau gewordenen Stars. Das der Charaktere, die immer im vorletzten Moment begreifen, dass es in erster Linie um Menschlichkeit geht. Und das der immer noch begeisterten Hardcore-Fans, die das erfundene Raumschiff besser kennen als die Autoren. Immer, wenn wir im Kinosessel denken, dass jetzt aber der grausame Alien-General endgültig überwunden ist, finden die Autoren noch eine Windung, so lange, bis tatsächlich alle Ecken des Serien-Franchise bedient sind: Charaktere, Drehbuch-Volten, Schauspieler-Eitelkeiten, Fan-Erwartungen und der Clash von Filmfantasie auf Realität.

Diese Filmproduktion kann ein Semester Drehbuchseminar füllen. Selten wird so sauber jeder zu Beginn ausgelegte Faden im Laufe des Films wieder eingesammelt und verknüpft – das muss nicht in jedem Fall qualitätsfördernd sein; abseits dieses Films mögen rumpeligere Story-Entwicklungen richtig sein. Aber in der Welt der Star-Trek-Junkies gibt es keine rumpligen Entwicklungen, schließlich muss das Raumschiffdrama immer nach 44 Minuten ausgefochten sein.

An diese Vorgabe hält sich "Galaxy Quest" bis zum Abspann. Dass die Ausgangsstory an Raumschiff Enterprise erinnert, mag natürlich Zufall sein, ist aber unwahrscheinlich: Tim Allen, der den Commander gibt, sieht James Tiberius Kirk mit seinen Löckchen auf dem kantigen Schädel doch zu ähnlich. Dass sich dieser Jason Nesmith allerdings so arrogant benimmt und bei seiner Crew ähnlich unbeliebt ist, wie man das gerüchteweise von William Shatner häufig zu hören bekommt, ist sicher reiner Zufall.

Anspielungen auf bekannte Science-Fiction-Filme

- Die Außerirdischen stellen sich als "Thermianer vom Klaatu-Nebula" vor, eine Anspielung an den Namen der Hauptfigur des Films Der Tag, an dem die Erde stillstand.

- Die kindergroßen Aliens mit den scharfen Zähnen auf dem Planeten sind eine Anspielung auf eine entsprechende Szene aus Barbarella.

- Am Ende des Films wird angekündigt, dass es nach 18 Jahren Pause neue Folgen der Serie geben wird. "Raumschiff Enterprise" wurde 1969 beendet und 1987 (18 Jahre später) kam "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert".

- Das Omega 13 bzw. seine mögliche Zerstörungskraft dürfte eine Anspielung auf das Omega-Molekül im Star-Trek-Universum sein.

- Als Nesmith und Gwen auf dem Weg zum Reaktorkern durch einen Schacht klettern müssen, fragt Gwen (Sigourney Weaver): „Schächte … warum sind es immer Schächte?“ Das ist eine Anspielung auf die Alien-Filmreihe, in der die Schauspielerin die Rolle der Ellen Ripley spielte und oft auf der Flucht vor dem Alien durch diverse Schächte steigen musste.