Forrest Gump wird in den 40er Jahren in diese Welt geboren. Genauer gesagt: in die Südstaaten der USA. Sein IQ liegt unter 70, eine kaputte Wirbelsäule zwingt den Jungen, Beinschienen zu tragen. In der Schule wird der „Dumme“ allen gehänselt. Die einzigen, die an Forrest glauben, sind seine Mutter und Freundin Jenny.

Trotz der Steine, die ihm das Schicksal in den Weg gelegt hat, wird aus Forrest ein nationaler Star – Footballcrack, Vietnamheld, Tischtenniskoryphäe, Stammgast im Weißen Haus, erfolgreicher Geschäftsmann; in drei Jahrzehnten, die die USA entscheidend geprägt haben. Forrests moralischer Kompass hält ihn auf Kurs, frei nach seinem Motto: „Dumm ist nur, wer Dummes tut!“

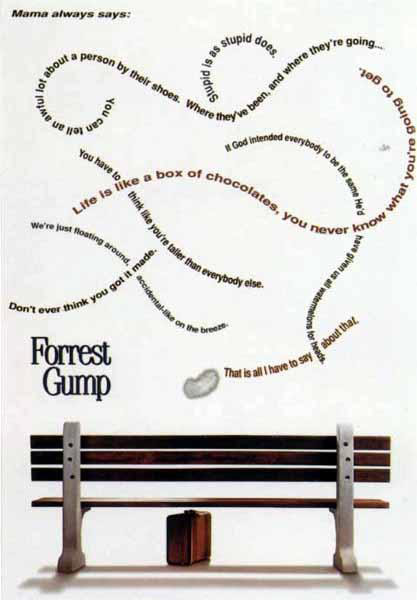

Oder: „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was drin ist!“

„Wunder pass-ier-en!“ formuliert Forrest Gump mit Nachdruck, und er kann das für sich vollumfänglich unterschreiben. Sein Leben ist eine Ansammlung von wunderbaren Ereignissen, die durch ein unerschütterliches Selbstvertrauen in das eigene Sein hervorgerufen werden, dem wiederum seine ebenso unerschütterliche Mutter mit Sinnsprüchen für jede Lebenslage Stärke eingehaucht hat: „Dumm ist der, der Dummes tut“ oder „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt“.

Es fällt leicht, diesen Film aufgrund seiner konservativen Jeder kann alles schaffen-Haltung und seiner Naivität zu hassen, abzukanzeln. Aber das bedeutete, die Magie des Kinos zu ignorieren, gar abzustreiten. Gute Filme können das: einen gut unterhalten, dabei Denkansätze zu vermitteln und einen dann auch noch beschwingt aus dem Kino zu entlassen. Robert Zemeckis' Film macht das alles (Der Tod steht ihr gut – 1992; Falsches Spiel mit Roger Rabbit – 1988; Zurück in die Zukunft – 1985; Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten – 1984).

Der Titelheld ist ein Simplicius, der seinen Weg geht, weil er die Gefahren, die lauern, gar nicht kennt. Die Sinnsprüche seiner Mutter und das Vertrauen in seine „beste gute Freundin“ Jenny lassen ihn selbst die Lebensgefahr auf dem Schlachtfeld in Vietnam zu Kenntnis nehmen, aber nicht vom Weg der Kameraden Leben zu retten abbringen.  Und wenn ihm sein Militärausbilder einen Befehl ins Gesicht brüllt, erfüllt Gump ihn ungerührt, ohne sich mit dem möglicherweise seltsamen Verhalten des Ausbilders weiter zu beschäftigen. Vor den Schulhof-Bullys läuft er nicht aus eigenem Antrieb, zum eigenen Schutz davon; er läuft erst, wenn Jenny ihn auffordert, zu rennen. Also: Forrest Gump ein Typ, der tut, was man ihm sagt und der deshalb berühmt und steinreich wird – ein Traum von einem Film für konservative Hardliner?

Und wenn ihm sein Militärausbilder einen Befehl ins Gesicht brüllt, erfüllt Gump ihn ungerührt, ohne sich mit dem möglicherweise seltsamen Verhalten des Ausbilders weiter zu beschäftigen. Vor den Schulhof-Bullys läuft er nicht aus eigenem Antrieb, zum eigenen Schutz davon; er läuft erst, wenn Jenny ihn auffordert, zu rennen. Also: Forrest Gump ein Typ, der tut, was man ihm sagt und der deshalb berühmt und steinreich wird – ein Traum von einem Film für konservative Hardliner?

Das wäre "Forrest Gump" sicher, wenn ein Baum wie Chuck Norris ihn dargestellt hätte. Diesen Gump aber spielt Tom Hanks mit feinem Gespür für mimische und sprachliche Zwischentöne (Philadelphia – 1993; Schlaflos in Seattle – 1993; Eine Klasse für sich – 1992; Fegefeuer der Eitelkeiten – 1990; Joe gegen den Vulkan – 1990; Scott & Huutsch – 1989; Meine teuflischen Nachbarn – 1989; big – 1988; Schlappe Bullen beißen nicht – 1987; Nothing in Common – 1986; Geschenkt ist noch zu teuer – 1986; Alles hört auf mein Kommando – 1985; Der Verrückte mit dem Geigenkasten – 1985; Bachelor Party – 1984; Splash – Jungfrau am Haken – 1984). Sein Forrest weiß glaubhaft zu unterscheiden zwischen Falsch und Richtig.

Sein Kompass ist Jenny, die Freundin, die ihn damals im Schulbus neben sich hat Platz nehmen lassen, wo alle anderen den Jungen mit den seltsamen Beinschienen weggeschubst haben. Wer Jenny herum schubst, bekommt es mit ihm zu tun, auch wenn Jenny das in den meisten Fällen missfällt. Es gehört zum Wesen eines Liebesfilms, dass das Paar erst ganz am Ende zueinander findet, weil einer von beiden es vorher immer nicht kapiert. Dieser vorgeblich dumme Mann würde nichts tun, das seinen Werten, die die Werte seiner Mutter sind, widerspricht, egal, welcher Offizier ihm welche Befehle ins Ohr brüllt.

Er geht in die Welt raus, weil die Welt ihn beständig ruft. Da ist einer, der nicht erst immer mal alles in Frage stellt und zur Revolution ruft, wie die, die um ihn herum tobt – es sind mittlerweile die späten 60er Jahre. Er macht, was er tut und für richtig erachtet, gewissenhaft und mit Spaß. Ohne mit dem heute verbreiteten Zynismus ausgestattet zu sein bewertet er nicht, sondern akzeptiert die Dinge, wie sie sind. Er wirft einen unverstellten Blick auf die Welt, was ihn zu einem großen Helden des Kinos macht. Echte Helden im Kino sind immer Bigger Than Life.

Alle anderen, und diese Übertreibung kann man dem Drehbuch vorwerfen, trifft es knüppeldicke. Sein bester Freund hat nur und ausschließlich Shrimps im Kopf und stirbt auf dem Schlachtfeld. Sein vorgesetzter Lieutenant, ein pfundiger Kerl von einem Typ mit langer, wenig erfolgreicher Militärhistorie in der Familie, verliert seine Beine und mit diesen den Glauben an das Leben.

Am schlimmsten trifft es Jenny, die früh schon vom Vater missbraucht, vor der Karriere als Kellnerin in die Studentenbewegung flieht, ein promiskuitives – also vermeintlich nicht gottgefälliges – Leben unter Hippies führt und prompt an einem nicht weiter benannten Virus erkrankt, „die Ärzte wissen nicht, was es ist“, der vom Kinosessel 1994 aus unschwer als der HI-Virus zu erkennen ist. Die strahlend schöne Robin Wright Penn verschafft der jungen Frau dabei einen Weltschmerz in ihren Gesichtszügen, dass ich von großer Schauspielkunst sprechen möchte (Toys – 1992; Im Vorhof der Hölle – 1990; Die Braut des Prinzen – 1987).

Im Gegensatz zum loyalen die Dinge des Lebens akzeptierenden Forrest wird Jenny ihr Leben lang nicht glücklich, weil ihr Kompass eine Träumerei ist. Sie will eine große Sängerin werden, nicht, weil sie mit Songs etwas ausdrücken wollte, sondern, weil sie mit ihrer Stimme und einer Gitarre auf der Bühne stehen möchte; sie möchte im Rampenlicht stehen, Sängerin werden. Ein Plan, den Forrest nicht versteht, als sie ihn fragt, was er denn mal werden will: „Kann ich denn was anderes werden, als ich selbst?“  Es gehört zum Wesen schmerzhafter Romanzen, dass Jenny diesen aufrechten, sie ohne Falsch liebenden Mann schlecht behandelt, weil er anders ist. Ihre Freundschaft ist keine Kumpanei auf Augenhöhe, eher suhlt sie sich in Mitleid für den geistig eingeschränkten Jungen. Bis sie versteht, dass Forrest es sein müsste, der Mitleid mit ihr hat – wenn Forrest denn in solchen Kategorien denken würde.

Es gehört zum Wesen schmerzhafter Romanzen, dass Jenny diesen aufrechten, sie ohne Falsch liebenden Mann schlecht behandelt, weil er anders ist. Ihre Freundschaft ist keine Kumpanei auf Augenhöhe, eher suhlt sie sich in Mitleid für den geistig eingeschränkten Jungen. Bis sie versteht, dass Forrest es sein müsste, der Mitleid mit ihr hat – wenn Forrest denn in solchen Kategorien denken würde.

Robert Zemeckis hat ein wunderbares von Anfang bis Ende elegant komponiertes Epos geschaffen, das mehrere Jahrzehnte umfasst und gleichzeitig auf mehreren Zeitebenen abläuft. In die Rahmenhandlung heute sind zahlreiche ausführliche Rückblenden eingebaut, die aus dem seltsamen Mann, der da anfangs auf der Parkbank in Savannah, Georgia, sitzt und seltsames Zeug erzählt, Rückblick um Rückblick eine faszinierende Gestalt schält, die die großen Momente des 20. Jahrhunderts streift. Dass dabei einmal eine etwas genervte Frau neben ihm sitzt, die lieber ihr People Magazine mit Fotos von B-Promis lesen will und dabei nicht erkennt, welche Berühmtheit sich da neben ihr entfaltet, ist eine der vielen bewusst gesetzten Kleinigkeiten, die den Film rund machen.

Der Film behält durchgängig einen leichten Ton, der auch in dramatischen Situationen nie in Bitterkeit umschlägt; feinsinniger Humor weht durch die Dialoge: Zum Millionär wird Forrest Gump, weil Lieutenant Dan Taylor, der zwischenzeitlich am Leben verzweifelte, nachdem er seine Beine verloren hatte, und von Forrests ehrlicher Freundschaft zurückgeholt wurde, die gemeinsam erwirtschafteten Gewinne aus der Shrimps-Fischerei in Apple-Aktien angelegt hat; auf der Parkbank in Savannah erzählt Forrest: „Lieutenant Dan hat mein Geld angelegt … irgendwas mit Obst.“

Zemeckis, der es schätzt, bei Dreharbeiten auf sogenannte unlösbare Probleme zu stoßen, liefert auch hier wieder fantastische Bilder. Mithilfe moderner Bildcomputer kann Tom Hanks dem leibhaftigen John F. Kennedy erklären, dass er pinkeln muss, und kann Richard Nixon ihm in vertraulichem Gespräch ein Zimmer im Watergate Hotel verschaffen, in dem Forrest Gump dann jenen Einbruch in die Wahlkampfzentrale der Demokraten aufdeckt, der später zum Sturz Nixons führt. Diese Bilder fügen sich organisch in den Film, machen kein Aufhebens um sich, aber den Film damit auch zum filmtechnischen Ereignis.

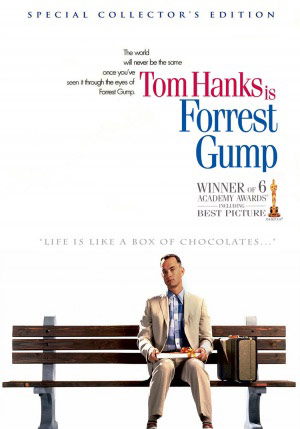

"Forrest Gump" war in 13 Kategorien für einen Oscar nominiert, sechsmal wurde er bei der Oscarshow am 27. März 1995 aufgerufen:

- Best Picture: Wendy Finerman, Steve Starkey, Steve Tisch

- Best Director: Robert Zemeckis

- adaptiertes Drehbuch: Eric Roth

- Hauptdarsteller: Tom Hanks

- Filmschnitt: Arthur Schmidt

- Visual Effects: Ken Ralston, George Murphy, Stephen Rosenbaum, Allen Hall

- Supporting Actor: Gary Sinise

- Kamera: Don Burgess

- Musik: Alan Silvestri

- Ausstattung/Set-Design: Rick Carter, Nancy Haigh

- Ton: Randy Thom, Tom Johnson, Dennis S. Sands, William B. Kaplan

- Tonschnitt: Gloria S. Borders, Randy Thom

- MakeUp: Daniel C. Striepeke, Hallie D'Amore, Judith A. Cory

Die Romanvorlage von Winston Groom wurde erst durch den Film bekannt. Groom selbst war mit der Verfilmung unzufrieden. Er klagte über die vereinfachte Handlung und eine bereinigte Sprache. So entfallen im Film beispielsweise Forrests Berufungen als Astronaut und Schachspieler sowie weitere Begegnungen mit Jenny und sein Auftritt als Mundharmonikaspieler in Jennys Band. Auf der anderen Seite kommen manche Filmszenen nicht in der Buchvorlage vor; beispielsweise joggt Forrest im Roman nicht durch Amerika und er deckt auch nicht den Watergate-Skandal auf.