In den späten 1960er Jahren wird der 17-jährige Kleinkriminelle William O'Neal in Chicago verhaftet, nachdem er versucht hat, ein Auto zu klauen, während er sich als Bundesbeamter ausgab. FBI-Agent Roy Mitchell bietet O'Neal an, die Anklage gegen ihn fallen zu lassen, wenn er undercover für das FBI arbeitet.

O'Neal wird beauftragt, die Illinois-Sektion der Black Panther Party zu infiltrieren und ihren Anführer Fred Hampton zu bespitzeln. Er beginnt, sich Hampton anzunähern, der daran arbeitet, Allianzen mit rivalisierenden Gangs und Milizgruppen zu bilden, während er die Gemeinde durch das "Free Breakfast for Children"-Programm der Black Panther unterstützt.

Als Fred Hampton in der Partei immer weiter aufsteigt und sich unterwegs in die Mitrevolutionärin Deborah Johnson verliebt, entbrennt ein Kampf um O'Neals Seele …

Eine von diesen wahren Geschichten, wie sie uns seit einigen Jahren im Kino immer begegnen, wenn nicht Superhelden oder Urzeitmonster über die Leinwand toben. Heute ist alles, was sich als Drama an der Kinokasse behaupten muss, based on a true story. Manchmal stellt sich am Ende heraus, dass mehr als die Namen der Hauptfiguren gar nicht mehr authentisch sind, manchmal verzerrt die Dramaturgie die historisch korrekte Wiedergabe, manchmal, wie zum Beispiel in Norman Jewisons Hurricane, in dem es um das Schicksal des – historisch verbrieften – afroamerikanischen Boxers Rubin Carter geht, werden Fakten frei gehandelt, unterschlagen oder dazu erfunden, um ein für irgendwen (im Zweifelsfall: den Filmemacher) stimmiges Filmporträt zu erhalten.

Wie nah Shaka King mit seiner historischen Biografie an der historischen Realität liegt, kann ich nicht sagen. Mein Problem ist, dass der Film, selbst wenn er ganz und gar authentisch erzählt ist, gesellschaftspolitisch wichtig ist; aber langweilig. Gesellschaftspolitisch wichtig ist der Film im Jahr 1 nach dem Polizeimord an George Floyd, weil er das System eines aus Hinterzimmern gesteuerten Unterdrückungsapparates beschreibt, das nur wenige Jahrzehnte zurückliegt und im Lichte der Toten, die die Black-Lives-Matter-Bewegung zu einem weltweiten Phänomen hat anschwellen lassen, unappetitlich aktuell erscheinen lassen. Gesellschaftspolitisch wichtig ist der Film, weil er ein Drama aufgreift, das wie wahrscheinlich noch unendlich viele andere, bisher unter dem großen weißen Mantel der Verschwiegenheit von den Leinwänden und damit von der öffentlichen Aufmerksamkeit fern gehalten wurde. Gesellschaftspolitisch wichtig ist der Film, weil er zumindest insoweit Gerechtigkeit Wiederfahren lässt, weil wir nun genauer hingucken auf einen Skandal, in den auch J. Edgar Hoover verwickelt zu sein schien.

Hier beginnt die Schwierigkeit mit diesem Film, der lauter Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung bekommt – und jetzt kommen lauter Argumente eines alten weißen Mannes, der mit als Antikriegsfilm gefeierten Vietnamdramen, die das Trauma weißer Soldaten verhandelten, groß geworden ist, mit TV-Serien und Kinofilmen über den Holocaust, also dem Völkermord weißer Deutscher an weißen Juden, cineastisch sozialisiert worden ist, und der mit Klassikern wie In der Hitze der Nacht (1967) und deren modernen Variationen Mississippi Burning (1988) oder Die Jury (1996) einen für einen maximal peripher beteiligten Mitteleuropäer beeindruckend tiefen Eindruck in den latenten Rassismus der US-Gesellschaft erhalten hat. Platt gesagt: "Judas and the Black Messiah" erzählt mir nichts Neues.

Ich weiß aus den Geschichtsbüchern, aus lauter Filmen über das FBI, dass dessen langjähriger Chef J. Edgar Hoover ein verschlagener, rassistischer Mensch gewesen ist, der unter dem Deckmäntelchen der nationalen Sicherheit an einem faschistischen Überwachungssystem gearbeitet hat, das einen Mitteleuropäer gruselt. Auch im vorliegenden Film wird Hoover von einem beeindruckenden Martin Sheen (Regeln spielen keine Rolle – 2016; The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro – 2014; The Amazing Spider-Man – 2012; Departed: Unter Feinden – 2006; Catch Me If You Can – 2002; Spawn – 1997; Hallo, Mr. President – 1995; Hot Shots! Der 2. Versuch – 1993; Wall Street – 1987; "Siesta" – 1987; "Gandhi" – 1982; Der letzte Countdown – 1980; Apocalypse Now – 1979; Treffpunkt Todesbrücke – 1976) als menschenverachtendes Monster dargestellt. Aber es ist für die afroamerikanische Community, die auch vom Hollywoodsystem so lange ignoriert worden ist, wichtig, das auch in diesem Fall based on a true story darzustellen. Genauso wichtig, wie die mörderische Polizei jener Zeit anzuprangern, die Waffenbesitz erfindet und dann unbewaffnete Unschuldige mordend in eine Razzia zieht. Es ist wichtig, die faschistoiden Tendenzen des White Supremecy immer wieder neu aufzufächern, um das große Ganze dahinter deutlich zu machen. Das ist vor allem wichtig für die afroamerikanische Bevölkerung, damit sie sich im Kino endlich gleichberechtigt neben all den weißen Helden und Opfern dargestellt findet. Für den alten weißen Mann aus Mitteleuropa hingegen blieb, während die Schlusstitel liefen, die Erkenntnis, dass die USA mit den Folgen der Sklaverei ein Problem haben, dessen Verarbeitung immer noch ganz am Anfang steht. Gut: Das kann man auch wissen, wenn man die täglichen Nachrichten verfolgt, aber dafür kann ja der fiktionale Film erstmal nichts. Und weil ich den deutschen Unterdrückungsapparat der Nazis nicht mit dem deutschen Unterdrückungsapparat der SED vergleichen will und auch nicht mit jenem der weißen Mehrheitsgesellschaft in den USA stelle ich einfach fest, dass ich im Kino seit Mitte der 70er Jahre gelernt habe, dass Unterdrückungsapparate immer mörderisch, sexistisch, grausam und absolut abzulehnen sind.

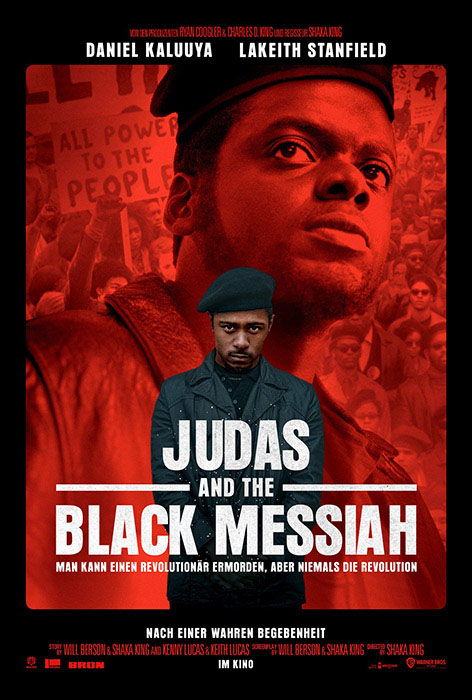

"Judas and the Black Messiah" kommt für einen Erkenntnisgewinn eigentlich Jahrzehnte zu spät, jedenfalls für den alten weißen Mann. Finden sich afroamerikanische Millennials in dem Film wieder? Fühlen die sich angesprochen? Blickt man auf die einschlägigen Filmbewertungsportale wie Rotten Tomatoes oder Metacritics, kommt der Film jedenfalls gut an. Dass es auch zwei von sechs nominierten Oscars gab (Nebendarsteller Daniel Kaluuya und der Filmsong "Fight for You") ist kein authentischer Gradmesser in einer Zeit, in der der Oscar-Jury von Jahr zu Jahr lauter vorgeworfen wird – Stichwort: #OscarsSoWhite – im Kern rassistisch, nämlich weiß zu beurteilen.

Sehr lange Vorrede, kurze Conclusio: Shaka Kings Film erzählt eine historische Begebenheit, die interessant ist, zu kennen, ohne dabei sonderlich überraschend zu sein. Seine Hauptfigur, der Autodieb und Hochstapler William O'Neal, der, um mehrere jähre Gefängnisstrafe zu vermeiden, zum FBI-Spitzel wird, ist eine tragische Figur, deren Tragik sich nicht vermittelt.  Mehrmals versucht er auszusteigen, ebenso oft zwingt ihn der stiernackig schmierige FBI-Agent Roy Mitchell unter Androhung drakonischer Strafen, weiter zu machen. aber was das aus ihm macht, wie ihn das verändert, bleibt das Rätsel der Autoren. Am Ende heißt es auf einer Texttafel, dass er sich kurz nach Ausstrahlung des einzigen Fernsehinterviews, das er je gegeben hatte (und das im Film mehrfach zitiert wird), umbrachte. Ob aus schlechtem Gewissen oder aus Angst, dass sein Penis von Black Panther-Getreuen mit kochendem Wasser übergossen werden könnte, was der Film zweimal als Möglichkeit explizit nennt, lässt der Text offen; muss der Zuschauer alleine entschlüsseln.

Mehrmals versucht er auszusteigen, ebenso oft zwingt ihn der stiernackig schmierige FBI-Agent Roy Mitchell unter Androhung drakonischer Strafen, weiter zu machen. aber was das aus ihm macht, wie ihn das verändert, bleibt das Rätsel der Autoren. Am Ende heißt es auf einer Texttafel, dass er sich kurz nach Ausstrahlung des einzigen Fernsehinterviews, das er je gegeben hatte (und das im Film mehrfach zitiert wird), umbrachte. Ob aus schlechtem Gewissen oder aus Angst, dass sein Penis von Black Panther-Getreuen mit kochendem Wasser übergossen werden könnte, was der Film zweimal als Möglichkeit explizit nennt, lässt der Text offen; muss der Zuschauer alleine entschlüsseln.

Der im Titel erwähnte Schwarze Messias, Fred Hampton, dem Daniel Kaluuya (Widows – Tödliche Witwen – 2018; Black Panther – 2018; Get Out – 2017; Sicario – 2015; Kick-Ass 2 – 2013) beeindruckend physische Präsenz liefert, ist am Anfang ein charismatischer Führer, der im Lauf des Films an seiner Rhetorik feilt, Vater wird und schließlich erschossen wird; eine charakterliche Entwicklung darüber hinaus hat er nicht. Auch das Drama bietet kein Entwicklungspotenzial. Im Kinosessel schauen wir zwei Stunden lang dabei zu, wie ein rassistischer Unterdrückungsapparat eine aufbegehrende Minderheit klein knüppelt, die um gleiche Rechte und Teilhabe kämpft, und dem vergeblichen Versuch der Black Panther – das immerhin ist für den historisch unbewanderten Zuschauer neu – um einen Zusammenschluss aller gesellschaftlicher Randgruppen, nicht nur der afroamerikanischen, zu einer schlagkräftigen Straßen-Opposition.

Da verfolgt der Film gesellschaftspolitisch ein wichtiges Anliegen, aber er ist in seiner konventionellen Inszenierung und seiner Und-dann-Dramaturgie für den neugierigen Kinozuschauer nicht spannend.