Der amerikanische Reporter Richard Boyle galt früher beruflich als sehr erfolgreich. Mittlerweile hat er es aber schwer, an Aufträge zu kommen, weil er unzuverlässig ist. Hinzu kommen ein Alkoholproblem, Schulden und Ärger mit seiner Frau, die ihn mit ihrem Baby verlässt.

Boyle kratzt sein letztes Geld zusammen und fährt mit seinem Freund Doctor Rock nach Salvador, wo er mit einigen Artikeln seine Karriere gestartet hatte. In Salvador hat Richard noch von früheren Besuchen eine Freundin. Doc Rock wiederum, der eigentlich nur etwas Spaß suchte und von Boyle getäuscht wurde, wird völlig von den politischen Verhältnissen überrollt, da eine Militärdiktatur regiert, die die Bevölkerung unterdrückt und zum Teil willkürlich tötet.

Boyle gerät mitten in die politischen Wirren des herrschenden Bürgerkrieges und erkennt, dass der US-amerikanische Geheimdienst CIA mithilft, die Opposition des Landes zu unterdrücken. Mit diesem Wissen gerät er zwischen die Fronten und versucht, sich und seine einheimische Frau in Sicherheit zu bringen …

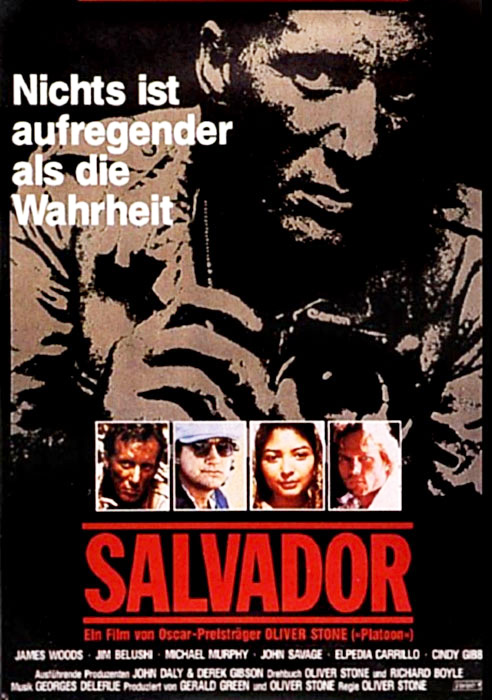

Dass es dieser Film noch in die deutschen Kinos geschafft hat, hat er seinem Nachfolger zu verdanken. Nach "Salvador" drehte Oliver Stone Platoon, der dann für acht Oscars nominiert wurde, von denen er vier erhielt. Dieser Umstand machte auch "Salvador" für den deutschen Verleih interessant. Nach einem Start mit wenigen Kopien erst in New York, später dann in Los Angeles lief "Salvador" in den USA landesweit schon ab 23. April letzten Jahres und erzielte ein Kasseneinspiel von 1,5 Millionen US-Dollar, was angesichts der Produktionskosten von 4,5 Millionen Dollar nicht als Erfolg verbucht werden konnte. Hätte es jetzt nicht die Oscars für Platoon gegeben, hätten wir "Salvador" womöglich in einigen Jahren auf Videokassette entdeckt.

Mit "Salvador" blättert Regisseur Stone (Platoon – 1986; Die Hand – 1981; Die Herrscherin des Bösen – 1974) ein weiteres Kapitel unrühmlicher Militäreinmischungen seiner Regierung auf, diesmal nicht im fernen Asien sondern im Hinterhof der USA, da, wo sich auch Constantin Costa-Gavras schon umgeschaut hat ("Vermisst" – 1982). Wieder orientiert er sich an wahren Begebenheiten, die er dann zu einem Drama verdichtet. In dessen Mittelpunkt steht ein Kotzbrocken – ein Schwätzer und Trinker, der seine Karriere in zu vielen Flaschen Mescal die Gosse runtergespült hat und ständig auf Pump lebt. Irgendwie kommt er mit einem Kumpel nach El Salvador und schon das ist ein zweifaches Wunder: dass so ein Typ noch Kumpel hat und dass es beide in einem klapprigen Mustang nach El Salvador schaffen. Der Kotzbrocken, früher wohl mal ein ernst zu nehmender Fotograf mit Namen Richard Doyle – an dessen Biografie entlang Stone seinen Film erzählt – , war früher schon im Land und kennt sich ein bisschen aus, kennt die Protagonisten auf beiden Seiten, bei denen für die mitteleuropäischen Zuschauer, die sich mit Mittelamerikapolitik nicht täglich beschäftigen, allerdings nicht klar ist, ob es nicht mehr als zwei Seiten gibt; in diesem Land scheint jeder gegen jeden zu kämpfen und irgendwo sitzt eine Regierung, deren Schergen wahllos Leute erschießen.

Wir im Kinosessel sind ähnlich aufgeschmissen wie Boyles Kumpel Doc Rock. James Belushi ("Der Verrückte mit dem Geigenkasten – 1985; Die Glücksritter – 1983; Der Einzelgänger – 1981) spielt ihn als fülligen Knuddel, der eigentlich nur ein bisschen Party haben wollte und im letzten Moment die Kurve kriegt. Es herrscht das Prinzip Chaos, in dem sich Vertreter der sogenannten Ersten Welt bewegen, wie große Brüder, die ihren kleineren Geschwistern bei deren dauernden Prügeleien zusehen. Egal, wie abgerockt die Amerikaner sind, gegenüber den bewaffneten Guerilleros halten sie sich immer noch für die besseren, klügeren, entscheidenderen Menschen, die sich mit ein paar Dollar alles kaufen können – eine Nutte, die sieben Dollar verlangt, „wird man doch runterhandeln können“. Das geht erstaunlich lange gut. Langsam werden uns im Kinosessel die politischen Wirren ein wenig klarer, bald können wir einzelne Personen zuordnen, die Seiten auseinanderhalten; im selben Zeitraum ist aus dem trinkenden Proleten Doc Rock ein zivilisierter Mensch geworden, der sogar ein paar Brocken Spanisch spricht und neue Frau mit Hund im Arm hält. Doyle hingegen kommt mit seiner Maria nicht so recht klar. Denn die ist streng gläubig. Tatsächlich baut Stone in seinen Wut-Film eine Liebesgeschichte für den abgewrackten Helden ein, die den Film immer wieder ins Nirgendwo schleudert. Eben ist er mit seinem Fotografen-Kollegen Cassady noch auf Recherchereise, da legt er sich schon wieder mit einem bewaffneten Militär an, dem er Papiere für seine Freundin entlocken will.

So mäandert der Film durch seine Struktur: Der Fotograf, der sein Glück in Mittelamerika versucht. Die Reagan-Administration, die in ihrer Angst vor Kommunisten das herrschende Gewaltregime unterstützt. Ein Abgestürzter, der über die Liebe ins Leben zurückfinden will. Die Liebesgeschichte bleibt oberflächlich. Dass Maria aus ihrem salvadorianischen Elend erlöst werden will, kann man nachvollziehen. Dass sie den (geschiedenen) Retter aber nicht heiraten will, weil es ihr Glaube verbietet, eher nicht. Dass sie es über viele Jahre und die Geburt von zwei Kindern geschafft hat, unter dem Radar der Behörden zu leben, lässt eine gewisse Finesse vermuten, die allerdings sofort zu Staub zerfällt, als der amerikanische weiße Retter kommt; in seiner Gegenwart wirkt sie wie ein kleines Mädchen. Der Film entfaltet seine wahre Wucht immer dann, wenn sich Stone dem Kern seines Film nähert, der sich dramatisch zuspitzenden Situation in El Salvador und der politischen Einflussnahme der USA. In diesen Szenen vibriert die Kamera von Robert Richardson in fiebriger Hektik, sucht fokussiert, sucht neu. Da entstehen Bilder, die ein pulsierender Schnitt nur mühsam im Zaum hält. Da kommt auch das wuchtige Spiel von James Woods zum Tragen (KatzenAuge – 1985; Es war einmal in Amerika – 1984; "Gegen jede Chance" – 1984), der durch das politische Chaos tobt wie ein Ertrinkender, der seinen moralischen Anspruch für eine gute Flasche Korn verkauft und für ein paar Dollar den Sterbenden die Seele aus dem Leib fotografiert. In den ruhigen Momenten des Films fehlt Woods ein klares Drehbuch, das seinen Charakter entwickelt. Da ist er wahlweise betrunken, also unsympathisch, oder bei Maria, zu der eine behauptete Liebe, aber keine Chemie besteht.

"Salvador" ist eine in Teilen interessante Handarbeit eines Regisseurs mit Wut im Bauch, die keinen kohärenten Film ergibt.

Oliver Stone hat "Salvador" unabhängig von Hollywood gedreht, finanziert mit englischen Mitteln. Die Dreharbeiten fanden in Mexiko, in Kalifornien und in Nevada statt. Die Produktionskosten betrugen schätzungsweise 4,5 Millionen US-Dollar, was Rückschlüsse auf die schwierige Finanzierung des Films und die Widerstände in den USA gegen das als unbequem empfundene Projekt zulässt. Das war nicht verwunderlich, da mit Salvador die US-amerikanische Mittelamerika-Politik der Regierung von Ronald Reagan heftig attackiert wurde.

Das Drehbuch hat Stone zusammen mit dem echten Richard Boyle verfasst, der darin seine eigenen Erlebnisse als Journalist im El Salvador der Jahre 1980/81 verarbeitet. Die realen Ereignisse werden dabei in zeitlicher und örtlicher Hinsicht verdichtet. Stones Film verweigert sich einer objektiven Sichtweise und setzt an ihre Stelle den subjektiven und damit parteiischen Blick Boyles, der sich vom unbeteiligten Beobachter zum unmittelbar Betroffenen wandelt.

Vorbild für die Cassady-Rolle war der Fotograf John Hoagland. Sein Tod in Salvador war die direkte Konsequenz seines Berufsmottos: „Um die Wahrheit zu finden, musst du nah rangehen. Gehst du zu nah ran, gehst du drauf!“

Die politische Brisanz des Films lässt sich auch daran ablesen, dass er beispielsweise 1987 in Honduras auf Wunsch der Militärführung als „Verstoß gegen die Staatssicherheit“ und Förderung der „Subversion der Linken“ verboten wurde.