Das Halbblut Chato erschießt den Sheriff – in Notwehr – und flüchtet aus der Stadt. Bürgerkriegsveteran Quincy Whitmore stellt daraufhin eine Gruppe zusammen, die Chato jagen und töten soll.

Nach einem langen und staubigen Ritt in die Wüste trifft die Gruppe auf ein Steinhaus. In dem Haus leben eine Frau und ein Junge. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um Chatos Frau und dessen Sohn handelt. Die Männer nehmen die Frau als Geisel und vergewaltigen sie. Dem Jungen hingegen gelingt die Flucht. Nicht aber Chatos Bruder; er will Chatos Frau zur Hilfe eilen, wird jedoch angeschossen und auf einem Scheiterhaufen lebendig verbrannt.

Chato gelingt es später seine Frau zu befreien und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Sein Junge hatte ihn aufgespürt und erzählt, was geschah. Die Gruppe zieht weiter, doch ihre Kräfte schwinden immer mehr. Das Wasser wird knapp, es kommt immer häufiger zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppe und sie haben sich im kahlen Land hoffnungslos verirrt.

Nun ist der Zeitpunkt für Chatos Rache gekommen; er lauert der Gruppe im Gebirge auf und tötet einen nach dem anderen. So schnell sind aus den Jägern die Gejagten geworden, denn die Gruppe um Quincy Whitmore hat in ihrem Eifer vergessen, dass sie Chatos Land betreten haben …

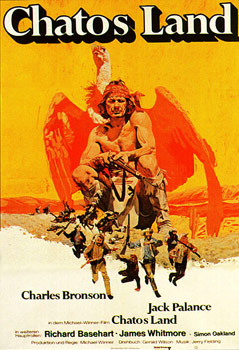

Ein Film, der seinen Titelhelden ausgiebig feiert: Kameramann Robert Paynter setzt dem Land in prachtvollen Totalen ein Denkmal. Es ist Chatos Land. Um ihn, Chato, geht es zwar ununterbrochen, er taucht aber selten auf und spricht wenig. Dafür, dass dessen Darsteller, Charles Bronson, am prominentesten auf dem Plakat prangt, ist das erstaunlich, zeigt aber – wahrscheinlich ungewollt – eine Qualität dieses Mannes, von dem Sergio Leone einst sagte, er habe ein Gesicht, mit dem man Züge stoppen könnte. Bronson eignet sich nicht als Hauptfigur im Zentrum des Films (Die Valachi-Papiere – 1972; Rivalen unter roter Sonne – 1971; Kalter Schweiß – 1970; Spiel mir das Lied vom Tod – 1968; Das dreckige Dutzend – 1967; Die Panzerschlacht in den Ardennen – 1965; Gesprengte Ketten – 1963; Die glorreichen Sieben – 1960; Wenn das Blut kocht – 1959; Vera Cruz – 1954; Massai – Der große Apache – 1954). In den Nebenrollen, in denen er früher mit grobem Strich Typen einen markanten Charakter verleihen konnte, bleibt er eher in Erinnerung, als in seinen schweigsamen Hauptrollen, für die sein schauspielerisches Talent nicht ausreicht.

Der Film kann seine Wurzeln im Italowestern nicht verbergen. Minimalismus in der Handlung und die rohe Brutalität der Gewalt sind dem europäischen Western immer näher gewesen als dem amerkianischen, der selbst in seinen skeptischen Filmen immer den Spirit einer friedlichen Landnahme gefeiert hat. In Michael Winners Film kann von „friedlich“ keine Rede sein, im Gegenteil: Die Weißen empören sich, was der Indianer in ihrem Land verloren habe, der solle verschwinden. Aber es ist, wie der Titel anmerkt, Indianerland gewesen, lange bevor die Weißen kamen und die sind in ihrer Zivilgesellschaft für das raue Leben da draußen viel zu weich geworden.

Winner hat kein Interesse an einem plumpen Schwarz-Weiß-Gemälde von Cowboy gegen Indianer. Aus der Gruppe der weißen Jäger macht er das Portrait einer arrivierten, aber zerfallenen Geselschaft. Die Männer haben sich mit ihren Familien im neuen Land eingerichtet und nun setzen sie alles dran, das das keiner von außen – oder innen – wieder kaputt machen kann – da ist der eigentlich friedliche Siedler, der Trinker, der Diktator, und der ehemalge Soldat der im Bürgerkrieg unterlegenen Konföderierten, dem als erster aufgeht, wohin die Jagd, die die Männer hier aufziehen am Ende nur führen kann; aber da hat der Diktator der Truppe längst das Heft des Handelns in der Hand. Verzagtheit wird in dieser Gesellschaft nicht goutiert.