Bayern im 19. Jahrhundert: Der junge Wissenschaftler Dr. Henry Frankenstein versucht abseits der anerkannten Wissenschaft, Leben aus toter Materie zu erschaffen. Auf Grund von Meinungsverschiedenheiten mit seinem Professor hat er die Universität verlassen.

In einem entlegenen alten Wachturm treibt Frankenstein seine Forschungen voran. Die einzige Person, die er in seiner Nähe zulässt, ist sein Gehilfe Fritz. Nachdem es ihm gelungen ist, ein vormals totes Herz drei Wochen lang schlagen zu lassen, beginnt Frankenstein damit, mit Hilfe seines Assistenten aus Leichenteilen einen Körper zu erschaffen. Diese Leichenteile besorgt er sich auf Friedhöfen oder von frisch gehenkten Verbrechern an deren Hinrichtungsstätten. Die moralischen Aspekte sind ihm dabei völlig egal. Diesem Körper will er mit den von ihm entdeckten elektrischen Strahlen Leben einhauchen. Zur Vollendung seines Werkes fehlt ihm nur noch ein Gehirn und er beauftragt Fritz, ein solches aus der Präparatensammlung des Professor Waldmann zu stehlen. Fritz unterläuft dabei ein Fehler. Statt des Gehirns eines gesunden Menschen entwendet er das Präparat eines Mörders.

Frankenstein hält selbst zu seiner zukünftigen Frau nur per Brief Kontakt. In diesen Briefen berichtet er seiner Braut Elisabeth nur sehr vage von seinen Experimenten. Elisabeth wird zunehmend beunruhigter und bittet ihren Bekannten Victor und Professor Waldmann um Hilfe, um Henry Frankenstein zur Vernunft zu bringen.

Ein aufziehendes Gewitter erscheint Frankenstein für das Gelingen seines Experimentes hilfreich. Während Frankenstein die letzten Vorbereitungen trifft, wird er von Elisabeth und ihren beiden Begleitern gestört. Er kann sie nicht abweisen und so setzen sie durch, an dem Experiment teilzunehmen. Durch einen Blitzeinschlag gelingt es Frankenstein tatsächlich, das Geschöpf zum Leben zu erwecken.

Elisabeth und Victor sind erschüttert und verlassen den Turm, während Professor Waldmann fasziniert ist und Frankenstein bei der Beobachtung des Geschöpfes unterstützt. Dabei erfährt Waldmann, dass das Gehirn des Geschöpfes aus seinem Labor stammt. Voller Entsetzen erzählt er Frankenstein, dass es sich dabei um das Gehirn eines Mörders handelt. Frankenstein ist aber so begeistert von seiner Schöpfung, dass er alle Warnungen des Professors ignoriert. Als wenig später sein Gehilfe Fritz, der das Ungeheuer mit einer Fackel gequält hat, aufgehängt gefunden wird, stimmt Frankenstein Waldmann zu, dass das Monster getötet werden muss. Bevor es aber dazu kommt, taucht Elisabeth wieder auf. Dieses Mal ist sie in Begleitung des Vaters von Dr. Frankenstein. Auch er ist in Sorge um seinen Sohn und möchte ihn ebenfalls von seinem Tun abbringen und nach Hause holen. Dr. Frankenstein bricht nach den Anstrengungen der letzten Zeit zusammen. Sein Vater nimmt ihn daraufhin mit zu sich nach Hause.

Elisabeth und Victor sind erschüttert und verlassen den Turm, während Professor Waldmann fasziniert ist und Frankenstein bei der Beobachtung des Geschöpfes unterstützt. Dabei erfährt Waldmann, dass das Gehirn des Geschöpfes aus seinem Labor stammt. Voller Entsetzen erzählt er Frankenstein, dass es sich dabei um das Gehirn eines Mörders handelt. Frankenstein ist aber so begeistert von seiner Schöpfung, dass er alle Warnungen des Professors ignoriert. Als wenig später sein Gehilfe Fritz, der das Ungeheuer mit einer Fackel gequält hat, aufgehängt gefunden wird, stimmt Frankenstein Waldmann zu, dass das Monster getötet werden muss. Bevor es aber dazu kommt, taucht Elisabeth wieder auf. Dieses Mal ist sie in Begleitung des Vaters von Dr. Frankenstein. Auch er ist in Sorge um seinen Sohn und möchte ihn ebenfalls von seinem Tun abbringen und nach Hause holen. Dr. Frankenstein bricht nach den Anstrengungen der letzten Zeit zusammen. Sein Vater nimmt ihn daraufhin mit zu sich nach Hause.

Professor Waldmann hingegen konnte das Geschöpf vor den ungebetenen Besuchern verstecken. Er bleibt mit diesem im Turm zurück. An seinem Hochzeitstag mit Elisabeth erfährt Frankenstein, dass sein Geschöpf Professor Waldmann umgebracht hat und nun in der Gegend um den Turm sein Unwesen treiben soll …

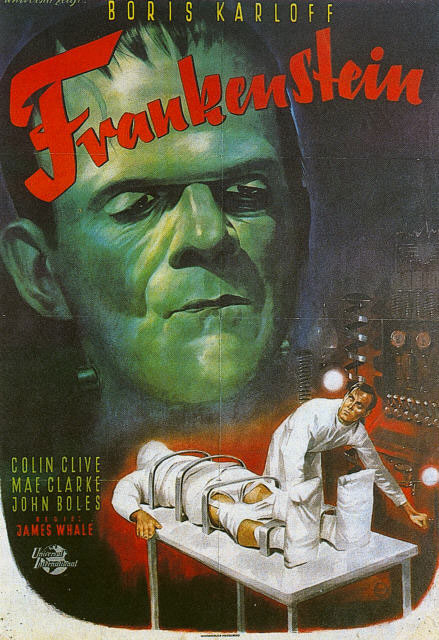

… und der Mensch beschloss, Gott abzulösen. So sieht es der Wissenschaftler Henry Frankenstein, der angesichts der lebendig vibrierenden Hand seiner Kreatur glaubt, Gott sein letztes Geheimnis abgepresst zu haben. James Whale verwendet nur einige Motive und Personen aus Mary Shelleys Roman. Eigentlich beruht sein Film auf dem gleichnamigen Bühnenstück von Peggy Webling.

Der Film wirft Fragen auf: Wie wichtig ist ein wissenschaftlicher Durchbruch? Frankenstein erschafft ein lebendes Wesen – das aber dann nur Tod und Verderben erzeugt. Wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn Assistent Fritz nicht das „abnormale Gehirn“ geholt hätte, sondern das normale? Welchen Einfluss hat das Gehirn gegenüber dem Körper, das es steuert? Ist Henry Frankenstein verrückt, nur weil er dem Wissensdurst der Wissenschaft nachgibt? Nach diesem Film kann der Abend in der anschließenden Kneipe lang werden.

James Whale inszeniert diese vielen Fragen in knackigen Licht-und-Schatten-Bildern, für die er seinen Kameramann Arthur Edeson von der Leine lässt. Der setzt Zooms, Schwenks und Kamerafahrten aus (für die damalige Zeit) ungewöhnlichen Perspektiven ein. Edeson experimentiert mit Licht und Schatten und bewegt seine Kamera. Im zeitgenössischen Kino ist es üblich, die Kamera aufzubauen und dann die Handlung davor zu dirigieren; jetzt wird die Kamera Teil der Inszenierung, Teil der Handlung und schafft prompt eine gruselig-klaustrophobische Atmosphäre.

James Whale inszeniert diese vielen Fragen in knackigen Licht-und-Schatten-Bildern, für die er seinen Kameramann Arthur Edeson von der Leine lässt. Der setzt Zooms, Schwenks und Kamerafahrten aus (für die damalige Zeit) ungewöhnlichen Perspektiven ein. Edeson experimentiert mit Licht und Schatten und bewegt seine Kamera. Im zeitgenössischen Kino ist es üblich, die Kamera aufzubauen und dann die Handlung davor zu dirigieren; jetzt wird die Kamera Teil der Inszenierung, Teil der Handlung und schafft prompt eine gruselig-klaustrophobische Atmosphäre.

In diesem visuell spannenden Kontext stellt der Film noch eine Frage: Welche Rechte – und welche Verantwortung – hat eigentlich eine solche Kreatur? Boris Karloff, der sie spielt, musste vor jedem Drehtag vier Stunden in die Maske. Die Kreatur ist monströs. Sie ist aber auch bemitleidenswert. Sie kann nicht sprechen, bringt nur unartikulierte Laute aus ihrem Mund. Lädt sie Schuld auf sich, wenn sie ein Mädchen in einen Teich wirft, das darin ertrinkt? Oder ist nicht Frankenstein dafür verantwortlich, der offenbar die Risiken und Nebenwirkungen seiner Schöpfung nicht ausreichend durchdacht hat? Karloff übrigens mischte sich in das Design der Kreatur aktiv ein: er hatte die Idee mit den hängenden Augenlidern, die mit Wachs verlängert wurden um dem Monster diesen schläfrigen Ausdruck zu verleihen, der wiederum dessen womögliche Unschuld unterstreicht. Denn, nächste Frage: Wie verantwortlich ist die Kreatur für ihre Taten?

Hier verbirgt sich das eigentliche Drama dieses 1931 mit innovativen Mitteln inszenierten Monsterfilms: Wer ist das Monster? Der Wissenschaftler? Oder die Kreatur, die er erschaffen hat?

<Nachtrag1995>Die Darstellung des Monsters ist für die Zeit der Verfilmung recht differenziert. Obwohl das Monster Menschen tötet, sind die Sympathien heutiger Zuschauer auf der Seite des Monsters. Das Monster wird als verletzliche, kindlich naive Kreatur dargestellt. Die Sichtweise von Zeitgenossen sah allerdings noch anders aus, wie man auch am Unterschied der Kritiken von damals und heute sehen kann.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die in der Uraufführung entfernte Szene mit dem kleinen Mädchen Maria. Das Monster spielt mit dem kleinen Mädchen in kindlich naiver und herzlicher Freude. Das Mädchen wirft Blumen ins Wasser, die auf dem Wasser treiben. Nachdem das Mädchen dem Monster einige Blumen abgegeben hat, wirft das Monster diese auch ins Wasser und freut sich darüber. Als aber keine Blumen mehr da sind, wirft das Monster das Mädchen ins Wasser, in dem Irrglauben, es würde ebenso wie die Blumen an der Wasseroberfläche treiben. Als das Monster seinen Irrtum erkennt, läuft es schließlich verzweifelt weg.

Diese Kürzung an der ursprünglichen Version verändert somit auch die Aussage dieser Szene: In der gekürzten Fassung sieht man nur, wie das Monster auf das Mädchen zuläuft, und nach einem Schnitt, wie es vom aufgewühlten Wasser wieder wegläuft. Dadurch entsteht ein völlig verändertes Bild des Monsters.</Nachtrag1995>

Das schreibt WIKIPEDIA.

Die Kreatur von Frankenstein im Kino

"Frankenstein" ist eine tragischsten Kreaturen der Filmgeschichte. Dem Original, das sich 1931 gar nicht sehr an Mary Shelley's Romanvorlage orientierte, sondern an einem Bühnenstück, folgten sechs Fortsetzungen, die schließlich von einer siebten gekrönt wurden, die das unendlich erscheinende Drama auf die Schippe nahm: "Abbott und Costello treffen Frankenstein", für die Stars wie Lon Chaney jun., Bela Lugosi und Glenn Strange ihre Paraderollen als Wolfsmensch, Dracula und Frankensteins Monster parodieren und die gleichzeitig den Abschluss der Frankenstein-Reihe von Universal bildet.

Aber das Ende der Kreatur war das natürlich nicht. In den 50er und 60er Jahren holten die britischen Hammer-Studios die Kreatur zurück ins Leben. Und zwischenzeitlich zog es in den 60er Jahren einen Klon der Kreatur nach Japan in die Toho-Studios, um dort mal gegen einen weiteren Klon zu kämpfen oder – zumindest in eingedeutschten Filmtiteln – mehrfach gegen das Monster Godzilla und dessen Kollegen. 1994 kehrte die Kreatur unter Kennte Brannaghs Regie und mit Robert DeNiro in der Titelrolle ins US-Kino zurück.

- Frankenstein – James Whale, 1931

- "Frankensteins Braut" – James Whale, 1943

- Frankensteins Sohn – Rowland V. Lee, 1944

- "Frankenstein" kehrt wieder – Erle C. Kenton, 1942

- "Frankenstein" trifft den Wolfsmenschen – Roy William Neill, 1943

- "Frankensteins" Haus – Erle C. Kenton, 1944

- "Draculas Haus" – Erle C. Kenton, 1945

- "Abbott und Costello treffen Frankenstein" – Charles Barton, 1948

- "Frankensteins Fluch – Terence Fisher, 1957

- "Frankensteins Rache – Terence Fisher, 1958

- "Frankensteins Ungeheuer – Freddie Francis, 1964

- "Frankenstein schuf ein Weib – Terence Fisher, 1967

- Frankenstein muss sterben! – Terence Fisher, 1969

- "Frankensteins Höllenmonster – Terence Fisher, 1974

- Frankenstein Junior – Mel Brooks, 1974

- Mary Shelley's Frankenstein – Kenneth Branagh, 1994