Obwohl Winslow Berry gerade eine gescheiterte Hotelgründung im Raum von New Hampshire hinter sich hat, will er nicht so einfach aufgeben. Obwohl er schon in einem sehr fortgeschrittenen Altern ist, will er das Hotel eines Freundes in Wien übernehmen und dieses wieder zu einem blühenden und erfolgreichen Geschäft machen.

Jedoch gestaltet sich das schwerer als gedacht und es kommt zu einer Reihe chaotischer Begebenheiten, in dessen Verlauf der alte Winslow erblindet. Doch gerade jetzt will er einen letzten Versuch unternehmen und beschließt, dem Hotel in New Hampshire noch einmal eine Chance zu geben.

Durch seine Blindheit sollen ihm seine Kinder bei der Gründung behilflich sein, besonders seine Tochter Frannie nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Und die Kinder hecken einen turbulenten Plan aus, um ihren Vater glücklich zu machen …

„Das Leben ist ein Märchen!“, sagt Lilly nach 105 Filmminuten und so ist es dann auch. Alle Personen, auch die, die unterwegs durch Herzinfarkt, Flugzeugabsturz oder Suizid abhanden gekommenen sind, sind wieder da und tanzen durch die Sommerfrische im dritten Hotel New Hampshire an der Küste von Main – selbst "Kummer", der Familienhund, der wegen seiner für einen Hotelbetrieb untragbaren Flatulenzen eingeschläfert worden war und in der Folge einen bizarren Einfluss auf die Geschichte der Familie Berry haben wird.

Soweit, so okay, auch wenn schon in dieser Schlussszene der film sich irritierende Freiheiten gegenüber der Romanvorlage von John Irving gönnt. „Jede Gelegenheit, die man Euch bietet in dieser Welt, müsst Ihr beim Schopf packen. Selbst, wenn Ihr zu viele Gelegenheiten habt. Denn sowieso hören eines schönen Tages sämtliche Gelegenheiten auf“, sagt Freud, bevor er aus Amerika ins den Krieg erwartende Europa geht. Und weil der gleichnamige Roman auf 597 Seiten zwo unsagbar viele Gelegenheiten erzählt, bizarre, komische, traurige, romantische, brutale, optimistische und melancholische, hakt der Film die ersten 70 Seiten, die schon zwei halbe Leben erzählen noch während des Titelvorspanns ab.

Der Versuch, einen Roman von John Irving zu verfilmen, ist zum Scheitern verurteilt. Zu komplex, zu voll sind seine Geschichten mit, nun ja, mit Leben. Schicksale, die sich über hunderte von Seiten entwickeln,  sind verwoben mit anderen, ebenfalls sich über lange Strecken entwickelnden Schicksalen und zwischendurch gibt es Katastrophen ungeheuren Ausmaßes und da reden wir nicht von einer Flammendes Inferno-Katastrophe, sondern von plötzlichen, unerwarteten, auch mal schmerzvollen Todesfällen im Kreise der Familie. Der vorliegende Film dauert nur 109 Minuten.

sind verwoben mit anderen, ebenfalls sich über lange Strecken entwickelnden Schicksalen und zwischendurch gibt es Katastrophen ungeheuren Ausmaßes und da reden wir nicht von einer Flammendes Inferno-Katastrophe, sondern von plötzlichen, unerwarteten, auch mal schmerzvollen Todesfällen im Kreise der Familie. Der vorliegende Film dauert nur 109 Minuten.

Aus dem Off erzählt wird die Geschichte wie in der Romanvorlage von John, zweitältester Sohn der Familie und sehr eng mit seiner Schwester Franny. Der älteste Sohn, Frank, ist unter den Geschwistern, zu denen noch eine kleine Schwester und ein ganz junger Bruder gehören, lange ein Außenseiter, der seine Nase in Bücher steckt. Großvater und Vater sind Lehrer, aber Dad hat darauf keine Lust mehr und macht ein Hotel auf. Eine der vielen oben erwähnten Gelegenheiten, die sich im Roman eröffnen. Es gehört zum Wesen von John-Irving-Romanen, dass solche Entscheidungen positiv getroffen werden. Jemand entscheidet, jetzt machen wir es anders, und dann wird es anders gemacht. Die Familie zieht mit – notgedrungen aus Liebe oder, weil nicht volljährig.

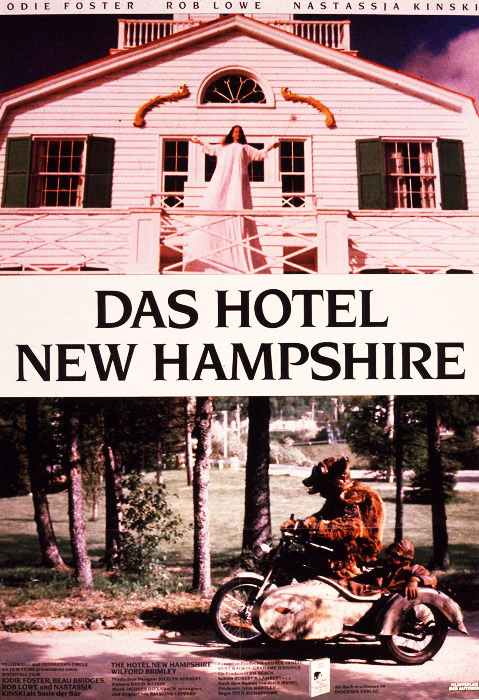

"Hotel New Hampshire" ist ein Drama, eine Komödie, in der verschiedene Mitglieder der Berry-Familie ihre individuellen Traumata überwinden müssen und das ist, wenn man so will, der Rote Faden, der sich aus den 109 Minuten herauskristallisiert. Zunächst erzählt Tony Richardson ein wenig High-School-Drama, ein wenig Familienklamotte, ein wenig Abenteuerspielplatz für Kinder, in dem ein Hotel gegründet und dann verkauft wird, um in Wien ein neues Hotel aufzumachen und schließlich an der Ostküste der USA wieder eines, um den großen Traum von Vater Winslow endlich zu perfektionieren – und das ist dann eines, in dem es gar keine Gäste gibt. Warum das alles funktioniert, so rein wirtschaftlich, und dass da auch die Engelsgeduld seiner Frau, die mit fürsorglicher, aber strenger Hand den Clan zusammen hält, eine gewichtige Rolle spielt, erklärt der Film, während er von Szene zu Szene hechelt, nicht. Den Vater Winslow spielt Beau Bridges als gutmütigen Teddybär, der den Überblick verliert, aber von seiner Familie vorbehaltlos geliebt und unterstützt wird.

Richardson bietet eine Art Reader's Digest, ein Best Of Buchszenen, in die er die Schlüsselzitate des Romans baut, damit seinem Film die Seele des Buches nicht ganz verloren geht. Grob erzählt verfolgen wir im Film wie im Buch die Schicksale der Mitglieder der Berry-Familie, erleben einen engen Familienverbund, in dem viel geredet wird, Geschichten erzählt werden, gestritten und sich vertragen und nach außen zusammengehalten wird; im Schnelldurchlauf. Die Zwischentöne, in denen der Roman seine Figuren formt, Charaktere entwickelt, also seine Stärken ausspielt und Entwicklungen in schöne Sätze kleidet, lässt das Bildmedium Film weg. Auf der Leinwand sind die Menschen immer schon, wie sie für die entsprechende Situation sein müssen.

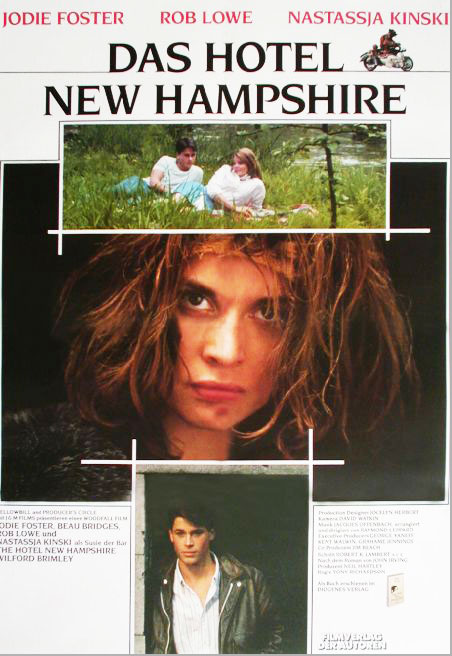

Bücher können nicht eins zu eins verfilmt werden – oft sagen zwei Kameraeinstellungen, was ein Buch auf drei Seiten ausbreitet. Nicht jedes Wort muss in Szene, aber der Geist der Vorlage sollte erhalten werden. In Wien stolpert das Drehbuch über seine eigene Dramaturgie.  In der Vorlage erfährt John, als er endlich die Anarchistin "Fehlgeburt" mit in deren Wohnung begleiten darf, von der, dass ein großer Bombenanschlag geplant ist. Zurück im Wiener Hotel New Hampshire versucht er, seine Familie zu warnen, aber Franny ist nicht überzeugt und lässt sich, um mehr in Erfahrung zu bringen, auf eine Nacht mit dem gräßlichen Anarchisten Ernst und dessen Stellungen aus dem Kamasutra ein. Im Film ist Franny, gespielt von Jodie Foster im engen Sommerkleid mit ordentlich Ausschnitt ("Bugsy Malone" – 1976; "Das Mädchen am Ende der Straße" – 1976; Taxi Driver – 1976), nun einfach scharf auf den Revoluzzer, weil der sie an den Typen erinnert, der sie einst vergewaltigt hat. Das ist grober Stilbruch, weil hier der Geist der Vorlage verletzt wird zugunsten einer erotischen Andeutung; in der Folge wird die zutiefst traurige Geschichte der jungen "Fehlgeburt" zu einer lahmen Filmszene, die nur durch Amanda Plummers (Garp und wie er die Welt sah – 1982) melancholische Ausstrahlung nicht komplett verdampft.

In der Vorlage erfährt John, als er endlich die Anarchistin "Fehlgeburt" mit in deren Wohnung begleiten darf, von der, dass ein großer Bombenanschlag geplant ist. Zurück im Wiener Hotel New Hampshire versucht er, seine Familie zu warnen, aber Franny ist nicht überzeugt und lässt sich, um mehr in Erfahrung zu bringen, auf eine Nacht mit dem gräßlichen Anarchisten Ernst und dessen Stellungen aus dem Kamasutra ein. Im Film ist Franny, gespielt von Jodie Foster im engen Sommerkleid mit ordentlich Ausschnitt ("Bugsy Malone" – 1976; "Das Mädchen am Ende der Straße" – 1976; Taxi Driver – 1976), nun einfach scharf auf den Revoluzzer, weil der sie an den Typen erinnert, der sie einst vergewaltigt hat. Das ist grober Stilbruch, weil hier der Geist der Vorlage verletzt wird zugunsten einer erotischen Andeutung; in der Folge wird die zutiefst traurige Geschichte der jungen "Fehlgeburt" zu einer lahmen Filmszene, die nur durch Amanda Plummers (Garp und wie er die Welt sah – 1982) melancholische Ausstrahlung nicht komplett verdampft.

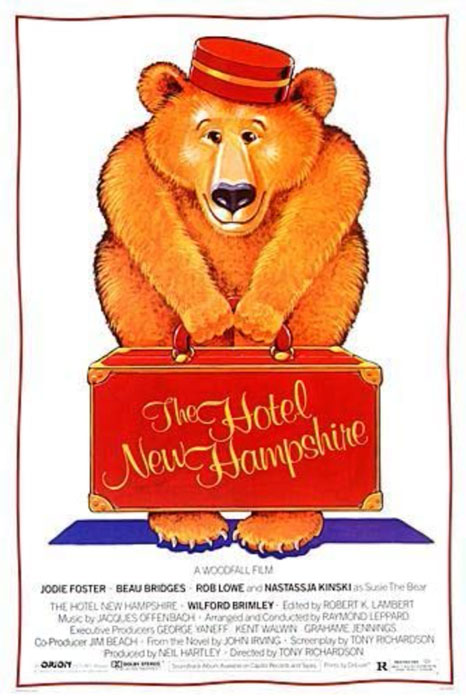

Susie, der Bär in Wien, die junge Frau, die sich hässlich findet und deshalb dauernd in einem sehr glaubwürdigen Bärenkostüm auftritt, wird im Film von Nastassja Kinski gespielt, die auf schmuddelig und verschwitzt geschminkt ist, aber doch immer noch aussieht, wie die sanfte, schöne Nastassja Kinski ist (Paris, Texas – 1984; Katzenmenschen – 1982; "Einer mit Herz" – 1981; "Tess" – 1979; Falsche Bewegung – 1975). Im Finale hat sie einen Monolog, in dem sie über ihre (unsichtbare) Hässlichkeit klagt, daraufhin wird sie von Rob Lowe ("Class" – 1983; Outside – 1983), der den John spielt, geküsst und beide sind fortan ein Paar. Da atmet kein Jota Geist der Vorlage mehr, hier hat die kalte Arithmetik aus dem Filmcontrolling der Geschichte jeden Charme gezogen; die ganze schöne Herleitung, die Irving in wunderbaren Situationen beschreibt, zu denen auch der Aufbau einer Beratungsstelle für missbrauchte Frauen gehört, ist futsch. Tony Richardsons Film lässt solche sozialen Probleme lieber weg; das könnte ja die Stimmung dieses gute Laune-Films verderben – die Gruppenvergewaltigung an der High School mit grölenden Jungs, die im Roman der erste Schockmoment der Erzählung ist, zeigt der Film, die politische Reaktion der Frauen nicht.

Der Film liefert den schnellen Kick: ein paar herzige Szenen, ein paar gelungene Dialoge, geizbefreite Bilder und Schauspieler, die sich teils voll reinhängen und teils überfordert sind. Wer für das Buch keine Zeit findet, verpasst herrliche Schmökerstunden. Wer also nur den Film schafft, erhält das Äquivalent eines Fast-Food-Hamburgers.