Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Nordwesten Frankreichs, 1970. Der US-amerikanische Rennfahrer Michael Delaney im Porsche 917 und der deutsche Erich Stahler in einem Ferrari 512S liefern sich auf der Piste ein erbittertes Dull; Delaney ist nicht ganz bei der Sache: Vor einem Jahr verursachte er hier einen Unfall, bei dem sein Freund und Rennfahrerkollege Piero Belgetti tödlich verunglückte.

Delaney ist traumatisiert, seine Gefühle befinden sich im Widerstreit zwischen Schuldempfinden und sportlichem Ehrgeiz, trotzdem startet er wieder in Le Mans. Während der Rennpausen, in denen sein Partner den Porsche fährt, entwickelt sich eine Liaison zwischen Delaney und der Witwe seines verunglückten Freundes, Lisa Belgetti, die ebenfalls vom Tod Belgettis belastet ist …

Delaney ist traumatisiert, seine Gefühle befinden sich im Widerstreit zwischen Schuldempfinden und sportlichem Ehrgeiz, trotzdem startet er wieder in Le Mans. Während der Rennpausen, in denen sein Partner den Porsche fährt, entwickelt sich eine Liaison zwischen Delaney und der Witwe seines verunglückten Freundes, Lisa Belgetti, die ebenfalls vom Tod Belgettis belastet ist …

Es liegt ein Hauch von Abschied über diesem schönen Film. Von Anfang an. „Wenn Menschen ihr Leben riskieren, sollte das nicht nur für etwas wirklich Wichtiges sein?“, fragt die Rennfahrerwitwe am Ende den siegreichen Champion – und der antwortet: „Das wäre besser so.“ „Aber was ist daran so wichtig, schneller als die anderen zu fahren?“ „Viele Menschen gehen durchs Leben und machen ihre Sache schlecht. Rennen zu fahren ist für Männer wichtig, die ihre Sache gut machen. Wenn man ein Rennen fährt … das ist Leben. Alles, was davor oder danach passiert, ist nichts als Warten.“ Das ist die Kernaussage des Films, der zwar eine fiktive Geschichte erzählt, dies aber im Mantel eines Dokumentarfilm tut.

Der Film mit Charakter einer Dokumentation beschränkt sich mit Ausnahme einiger Rückblenden auf das (fiktive) Rennen des Jahres 1970, für das Szenen des echten Rennens verwendet wurden. Wenn das Rennen beginnt, hören wir zu Reißschwenks über die Piste und Momentaufnahmmen angespannter Gesichter die Herzschläge der Fahrer – sonst nichts. Und dann, START, röhren die Motoren, das Rennen läuft.

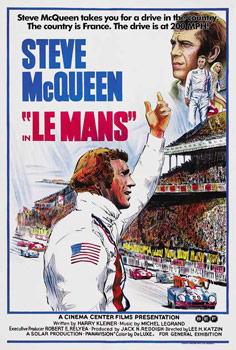

Der Film vermittelt dem Zuschauer den Wagemut und die Gefahren, die viele Rennfahrer mit ihrem Leben bezahlen mussten, aber auch den noch ursprünglichen Motorsport jener Epoche. Hinter den umfassenden, spektakulären Rennaufnahmen, die teils von schnellen Schnitten durchsetzt sind, treten Dialoge und Handlung in den Hintergrund. So wird in den ersten 38 Minuten kein Wort von den Schauspielern gesprochen – es ist die perfekte Rolle für Steve McQueen, der ja gerne nicht viel redet (Bullitt – 1968; Thomas Crowne ist nicht zu fassen – 1968; Kanonenboot am Yangtse-Kiang – 1966; Cincinnati Kid – 1965; Gesprengte Ketten – 1963; Die glorreichen Sieben – 1960; Wenn das Blut kocht – 1959; Blob – Schrecken ohne Namen – 1958).

Der Film hät die Form einer – wunderbar wortkargen – TV-Dokumentation zwei Stunden lang durch. Seine Bilder verraten ihn als Kinoproduktion; im nächtlichen Teil des Rennens überschlagen sich die Kameraleute René Guissart Jr. und Robert B. Hauser mit unscharfen Regenbildern, in denen vage Lichter über unsichtbaren Asphalt donnern, gegengeschnitten mit Bildern fröhlicher Jahrmarktstimmung und einsamer Witwen-Dinner. „Das ist kein Glücksspiel. Das ist ein knallharter Profisport. Und es kann kann einen selbst treffen. Und es kann einen immer wieder treffen.“

Der Film hät die Form einer – wunderbar wortkargen – TV-Dokumentation zwei Stunden lang durch. Seine Bilder verraten ihn als Kinoproduktion; im nächtlichen Teil des Rennens überschlagen sich die Kameraleute René Guissart Jr. und Robert B. Hauser mit unscharfen Regenbildern, in denen vage Lichter über unsichtbaren Asphalt donnern, gegengeschnitten mit Bildern fröhlicher Jahrmarktstimmung und einsamer Witwen-Dinner. „Das ist kein Glücksspiel. Das ist ein knallharter Profisport. Und es kann kann einen selbst treffen. Und es kann einen immer wieder treffen.“

Der Trailer zum Film raunnt „Die Männer. Die Maschinen. The Motion Picture.“ Das erfüllt der Film. Die Kamera ist viel auf der Strecke, es gibt wenige face-to-face-Szenen, wenig Dialoge; jede Einstellung unterstreicht das Gegenteil der glorifizierten Gestalten, die im Fernsehen gefeiert werden, jene Bilder der Sieger mit ihren explodierenden Schampusflaschen – jede Einstellung unterstreicht die Einsamkeit des Rennfahrers: „Wenn man ein Rennen fährt, das ist Leben. Alles, was davor oder danach passiert, ist Warten.“

Anders als in Paul Newmans Indianapolis (1969) sind hier keine TV-Bilder verwertet; alle Szenen sind für den Film gedreht. Und da gibt es ein paar Close Ups der Rennwagen in HighSpeed, die sind schon superbe. Der Schlusskampf, die letzten Runden, ist dann sehr effektiv geschnitten, schnell abwechslungsreich, spannend. Diese Szenen sind ein Geschenk, denn mit solcher Action à la Hollywood hatten wir nach Verlauf des bisher schon befriedigenden Films gar nicht mehr gerechnet. Die Montage dieser hektischen Momente, ihr Rythmus, ist wegweisend.

Der Zuschauer versinkt in dieser dokumentarischen Form, die vordergündig von einem Autorennen erzählt, aber in ihren Nebengeschichten großes Drama ohne viele Worte verpackt. Die Erzählform ist mitreißend.