Komtess Franziska ist mit ihrem Verlobten Baron Sperling unterwegs nach Würzburg, als sie mit ihrer Kutsche im nächtlichen Spessart einen Unfall haben. Im Gegensatz zu dem ängstlichen Sperling zeigt sich Franziska nicht sonderlich beunruhigt.

Sie folgt arglos dem Rat zweier Galgenvögel, in einem nahen Wirtshaus Quartier zu nehmen, nicht ahnend, dass dies der Unterschlupf einer berüchtigten Räuberbande ist. Doch das Gesindel hat es auf die Komtess abgesehen. 20.000 Gulden Lösegeld soll Graf Sandau, der Vater der Komtess, für sei Töchterchen berappen. Doch so schnell lässt Franziska sich nicht unterkriegen.

Sie folgt arglos dem Rat zweier Galgenvögel, in einem nahen Wirtshaus Quartier zu nehmen, nicht ahnend, dass dies der Unterschlupf einer berüchtigten Räuberbande ist. Doch das Gesindel hat es auf die Komtess abgesehen. 20.000 Gulden Lösegeld soll Graf Sandau, der Vater der Komtess, für sei Töchterchen berappen. Doch so schnell lässt Franziska sich nicht unterkriegen.

Kurzerhand tauscht sie mit dem jungen Wanderburschen Felix die Kleider und flieht aus dem Räubernest. Doch als sich der Vater weigert, das Lösegeld zu bezahlen und stattdessen das Militär schickt, kehrt Franziska zu den Räubern zurück. Dort dient sie in ihrer Verkleidung dem Hauptmann als Bursche. Der erkennt die Situation schon bald und verliebt sich in Franziska.

Aber auch die eifersüchtige Räuberbraut Bettina schöpft Verdacht …

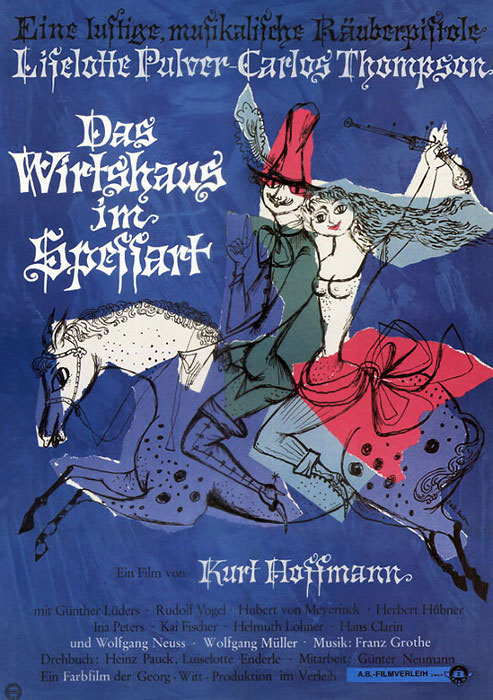

Ein fröhlich harmloses Singspiel aus den deutschen Wäldern und Schlössern, das die Autoritäten ein wenig kratzt. Da bellen Offiziere mit stierem Blick Befehle und statt der Worte hören wir den Radetzkymarsch, zu dessen Takt der Obrist exakt die Lippen bewegt – eine Paraderolle für den Glatzkopf Hubert von Meyerinck, der hier 13 Jahre nach Kriegsende kein seriöses Haar am Militär lässt. Diese parodistische Qualität tobt das Drehbuch vor allem in der ersten Hälfte im Wald aus, wenn knallbunte Kostüme durch Grün huschen, finstere Wirtinnen Becher putzen und die Kamera das Set in strahlendes Licht taucht.

Auch die edlen Barone auf ihren Burgen erweisen sich als geizige Nichtsnutze und Raubritter. Franziskas Vater etwa leiht sich Geld bei einem befreundeten Adligen in Italien, das er nie zurückzahlt – was dem Italiener den Tod und seinem Sohn die Armut bringt. Jedenfalls bis der als Räuberhauptmann Franziska kennenlernt, Tochter jenes Barons, der einst seinen Vater augenommen hatte; so fügt sich alles am Ende zum Guten, denn natürlich ist der Hauptmann ein gar edler Geselle, edler als all die Edelmänner in samtenem Gewand. „Euer Geld könnte Ihr behalten“, ruft er dem geizigen Baron am Ende zu. „Ich nehme mir Euren wertvollsten Schatz!“, ruft er und reitet mit Franziska davon.

Der Film lebt vor allem für und durch Liselotte Pulver ("Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" – 1957; Die Zürcher Verlobung – 1957; Ich denke oft an Piroschka – 1955). Der Weltstar aus Bern muss hier doppelt spielen – eine Komtess, die sich als ungewaschener Wanderbursche ausgibt. Da kann sie ihr akrobatisches Talent als Clown einbringen und überspielt elegant die Dümmlichkeit dieser Rolle, die eine junge Frau mit klugem Kopf verlangt, die sich freiwillig mit einem langweiligen, viel älteren Mann verheiraten lässt, um sich dann erst am Hochzeitstag von dem feschen Räuberhauptmann entführen zu lassen. Selber aktiv wird sie kaum einmal.

In der Nachfolge drehte Kurt Hoffmann 1960 Das Spukschloß im Spessart und 1967 Herrliche Zeiten im Spessart. 2010 wurde der Fernsehfilm "Im Spessart sind die Geister los" gezeigt, der thematisch an Das Spukschloß im Spessart angelehnt ist. Abseits des Handlungsrahmens der drei Spessart-Filme entstand 1977 unter der Regie von Walter Krüttner der Softsexfilm "Das Lustschloß im Spessart". Im übrigen wurde der Stoff bereits 1923 von Adolf Wenter unter demselben Titel "Das Wirtshaus im Spessart" verfilmt.