Vier restlos gescheiterte Existenzen: Harry ist ein kleiner Dealer in Brooklyn, der immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss und voller Hoffnung auf das große Geld ist. Er und sei Freund Tyrone strecken Heroin.

Harrys Freundin Marion ist schön, aus gutem Haus – und ebenfalls hoffnungslos süchtig. Mit dem Dealer Big Tim tauscht sie Sex gegen Dope.

Harrys Mutter hingegen scheint einen Treffer gelandet zu haben: Sie ist als Kandidatin für ihre Lieblings-TV-Show eingeladen. Doch durch ihren exzessiven Pillenkonsum verliert sie völlig den Kontakt zur Realität …

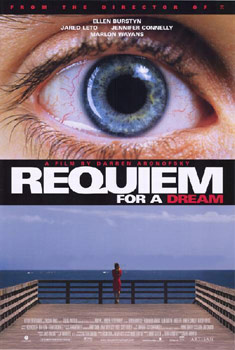

Die ganze Welt auf Drogen. Darren Aronofsky (Pi - System im Chaos – 1998) taucht in eine Welt ein, die von Junkies, Dealern, Pillenschluckern, Fernsehsüchtigen und Partyleuten bevölkert ist. Niemand lebt hier ein Leben, wie wir uns das so vorstellen mit Familie und Kindern, vielleicht im Häuschen in den Suburbs. Nein, die Zeiten sind vorbei. Das Leben besteht aus Drogen und/oder Fernsehen. Die einen konsumieren, die anderen besorgen. die einen gucken, die anderen produzieren. und die, die konsumieren und gucken, träumen davon, zu besorgen und zu produzieren.

Und dafür werfen sie schnell noch einen Trip. Aronofskys Film ist reiner Impressionismus. Eine Story im traditionallen Sinne erzählt er nicht. Es sei denn, wir nehmen den roten Faden Kids-rutschen-ab-in-die-Drogen-Hölle als Story. Dann könnte man hier Schluss machen und sagen: Die Erkenntnis hatten wir schon. Dass Drogen nicht in die richtige Richtung helfen, dafür muss ich mir nicht nochmal zwei Stunden im Kino Zeit nehmen. Großer Fehler wäre das. Aronofsky braucht das erzählende Gerüst der Story, weil in deren visuelle Umsetzung interessiert. Und das macht Booouum.

"Requiem for a Dream", die Totenmesse für einen Traum, folgt drei Schicksalen. Da ist Sara Goldfarb, eine ältere, verwitwete Frau, die allein und vereinsamt in Brighton Beach auf Coney Island lebt. Sie lebt für ihren Sohn, der ihren Fernseher regelmäßig zum Pfandleiher rollt, um Geld für Drogen zu bekommen; und sie lebt für die Selbsterfüllungs-Show "Tappy Tibbons Show", die dauernd Gewinner präsentiert in einer Welt lauter Verlierer. Da ist eben jener Sohn Harry, der mit seinem Kumpel Tyrone davon träumt, mit gestrecktem Stoff das große Geld zu machen, um in einem Jahr entspannt im Ruhestand zu sitzen.  Und da ist Harrys Freundin Marion, die ihren Harry vergöttert – solange er Stoff ran schafft. Viel mehr erfahren wir nicht über sie. Es sind zwei blühende und ein wenigstens doch zufriedenes Leben in einem Sommer in Brooklyn. Im Winter gehen alle drei elend zugrunde.

Und da ist Harrys Freundin Marion, die ihren Harry vergöttert – solange er Stoff ran schafft. Viel mehr erfahren wir nicht über sie. Es sind zwei blühende und ein wenigstens doch zufriedenes Leben in einem Sommer in Brooklyn. Im Winter gehen alle drei elend zugrunde.

Das darf man verraten, weil das die Geschichte dieses Films ist: Nach einem Bandenkrieg gibt es keinen Stoff mehr in der Stadt. Die Quellen versiegen, die Junkies drehen am Rad, tun alles für den nächsten Kick. Im Kinosessel erleben wir diese Höllenfahrt hautnah. Aronofsky inszeniert mit filmischen Mitteln ohne SFX-Mätzchen. Wenn Harry im Rausch ist, erzählt Aranofsky das mit stark verzerrter Optik, wenn Sara sich in der TV-Show verliert, versinkt sie förmlich in der leichten Unschärfe des Pal-Monitors ihres Fernsehens. Aronofskys Montage ist rhythmisch, der Drogenkonsum wirkt wie das One, Two, Three zu Beginn einer Live-Performance, der sich zu schrillem Bilder-Jazz mit melancholischem Score steigert. In zunehmend kürzer werdenden Episoden beobachtet er seine Protagonisten beim Niedergang. Besonders beeindruckend dabei: Ellen Burstyn, die große alte Lady des New Hollywood (The Yards – Im Hinterhof der Macht – 2000; Leben und lieben in L.A. – 1998; Die Geschichte vom Spitfire Grill – 1996; Ein amerikanischer Quilt – 1995; „Alice lebt hier nicht mehr“ – 1974; Der Exorzist – 1973; Die letzte Vorstellung – 1971).

Burstyn zerfällt vor den Augen der Filmkamera. Als Sara erfährt, dass sie vielleicht ins Fernsehen kommt, wird sie zum Star in ihrem Häuserblock, lässt sich Pillen verschreiben, um abzunehmen, um wieder in ihr geliebtes rotes Kleid zu passen. Die Pillen enthalten Amphetamine, helfen ihr tatsächlich abzunehmen. Aber sie erhöht dauernd ihre Dosis, gerät in feste Abhängigkeit und eine Traumwelt zwischen angriffslustigem Kühlschrank und den Niedergang rhythmisch beklatschendem TV-Publikum. Bei Aronofsky wird das Showprogramm im Nachmittagsfernsehen zu einer eigenen Art von Droge, die abhängig und dann irre macht.

Im Gucken, bzw. im Zeigen-um-zu-gucken erweist sich Aronofsky als visuelles Genie. In Parallelmontagen zeigt er den Absturz der drei Charaktere; so unterschiedlich die Droge – hier Heroin, da Einsamkeit/Fernsehen –, so ähnlich doch das Ende jedes Charakters. Alle liegen im Krankenhaus, der eine mehr, die andere weniger blutend, alle in Embryonalstellung – auf dem Höhepunkt des Höllentrips bleiben die Zuschauer nur körperlich unversehrt. Und wenn wir eben noch die strahlend schöne Jennifer Connelly gesehen haben ("Waking the Dead" – 2000; Dark City – 1998; Rocketeer – 1991; "The Hot Spot – Spiel mit dem Feuer" – 1990; Die Reise ins Labyrinth – 1986; Es war einmal in Amerika – 1984), die ihrem Freund Harry für dessen gute Geschäftsidee einen leidenschaftlichen Kuss gibt und sich dann einen Schuss setzt, wirkt das wie Hey-wir-sind-jung-und-machen-Party. Wenn der Abspann läuft, ist aus der Party ein Albtraum mit Monstern, Ärzten und reichen, skrupellosen Männern geworden.

"Requiem for a Dream" ist definitiv keine Sonntagnachmittag-Unterhaltung. Das ist harter Stoff.