Im Alter von 121 Jahren erzählt Jack Crabb einem Reporter seine Lebensgeschichte. Diese beginnt damit, dass der damals zehnjährige Junge bei einem Indianerüberfall seine Familie verliert und nur er und seine Schwester Caroline überleben. Beide werden von dem Cheyenne-Indianer Shadow That Comes Inside aufgelesen und in sein Dorf gebracht.

Während seine Schwester schon bald das Weite sucht, wächst er unter den Indianern auf, die ihn als einen der ihren ansehen, ihm Jagen, den Umgang mit Pfeil und Bogen und andere Überlebenstaktiken beibringen. Schließlich wird ihm die Ehre zuteil, von Häuptling Old Lodge Skins praktisch adoptiert zu werden und damit zu einer neuen Familie zu gehören. Aufgrund seiner geringen Körpergröße bekommt er den Namen "Little Big Man", denn er lässt sich nichts gefallen und beweist in einer Auseinandersetzung mit den Pawnee-Indianern Heldenmut, als er einen seiner Stammesbrüder vor dem sicheren Tode bewahrt.

Jedoch bleibt seine Zeit beim Stamm begrenzt, denn nach einem Gefecht mit der US-Armee wird er von einem Prediger in dessen Haushalt aufgenommen, der in dem jungen Mann einen Verschleppten sieht. Unter seiner Obhut soll er zum Glauben und zu zivilisierten Umgangsformen kommen, während er von dessen Ehefrau in die Sexualität eingeführt wird.

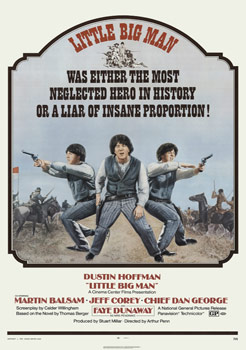

Während seiner Jugend und als Erwachsener wechselt Crabb immer wieder die Seiten, wird zum Assistenten eines Scharlatans und macht als Revolverheld sogar die Bekanntschaft mit "Wild" Bill Hickok, der ihm jedoch die Wahrheit über das Leben als Gesetzloser zeigt.

Schließlich kehrt er sogar zurück zu den Cheyenne, wo er mit offenen Armen empfangen wird, und bei denen ihn ein friedliches Leben, eine Ehefrau und ein Heim erwarten. Aber auch dies ist in Gefahr, denn mit dem Vordringen der weißen Siedler in deren Stammesgebiet, forciert durch die Armee von General Custer, muss er sich schon bald entscheiden, ob er einfach nur überleben will oder für seine neue Familie kämpfen will …

Ein Western. Ein Drama aus der Zeit der Indianerkriege, als weiße Siedler eingeborene Indianer verdrängten. Aber auch: Ein Antikriegsfilm, der sich mit den aktuellen Gräueln des Vietnam-Krieges auseinandersetzt. Ein Kapitel dieses reichhaltigen Films erzählt vom Überfall des eitlen Oberstleutnants George Armstrong Custer auf eine Cheyenne-Siedlung am Washita River, wo er ein Massaker anrichtet. Das kann, wer möchte, als direkten Bezug auf die Kriegführung der US-Soldaten in Vietnam – Stichwort: My Lai – interpretieren.

Arthur Penn ("Alice’s Restaurant" – 1969; Bonnie und Clyde – 1967; Ein Mann wird gejagt – 1966; "Mickey One" – 1965) und sein Drehbuchautor Calder Willingham machen keinen Hehl, auf wessen Seite sie im Film stehen. Sie stellen dem Bild des weißen Helden, des Kämpfers für die Ideale des American Dream einen Antihelden entgegen, der – im moralischen Sinn – am Ende recht behält. Jack Crabb lernt Sprache und Gebräuche der mit der Natur verbundenen Cheyenne kennen. Und als er dann in die Welt der Weißen, der Bleichgesichter gewechselt ist, stellt er fest, dass dort, wer es zu was bringen will, betrügen, lügen, heucheln muss.

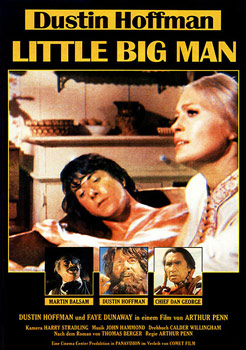

Der Film ist visuell aufregend, er erzählt eine lange Geschichte über den Off-Text in überschaubaren Kapiteln und bietet wunderbare Schauspieler in fantastischen Bildern. Dustin Hoffman ("Asphalt Cowboy" – 1969; Die Reifeprüfung – 1967) als Titelheld und Simplicissimus erweist sich nachgerade als zwingend in der Rolle des Wanderers zwischen den Welten, dem keiner Böses kann.

Arfthur Penn hat gleichermaßen einen Anti-Western und einen Anti-Kriegsfilm gedreht. Er nutzt die Kulisse der Frontier-Heros, um das Rückzugsgefecht des Naturvolkes (der Indianer) gegen die Industrialisierung zu erzählen: „Die Erdensöhne (Human Beings), Sohn, glauben, dass alles lebt. Nicht nur der Mensch und die Tiere. Sondern auch das Wasser, die Erde, die Steine. Und auch Teile des menschlichen Körpers (für die der Häuptling exemplarisch einen Skalp herzeigt), wie sein Haar. Der Mann, dem dieses Haar gehörte, lebt jetzt kahlköpfig im Jenseits. Denn ich besitze seinen Skalp. So steht es um die Dinge. Aber der weiße Mann glaubt, alles sei tote Materie. Steine, Erde, Tiere und Menschen. Selbst seine eigenen Leute. Weiße Menschen löschen jeden Lebenswillen aus. Das ist der Unterschied!“

Conclusio: „Die Welt war zu absurd, um auf ihr leben zu wollen.“ Einer der Mehr-muss-man-nicht-sagen-Filme.