Wir schreiben das Jahr 1990: Krise im Nahen Osten. Anthony Swofford hat es wohl eher zufällig ins Ausbildungscamp der Marines verschlagen. Er sieht sich auf dem Weg zum College irgendwie verloren gegangen. So richtig heimisch fühlt er sich zumindest nicht im Kreise der lagerkollergeschädigten Kameraden der Scout Sniper, der Scharfschützen. Die erniedrigenden Schikanen des Vorgesetzten und der stupide tägliche Drill des Ausbildungslagers lassen sich mehr schlecht als recht mit der Lektüre von Camus´ "Der Fremde" kompensieren.

Nachdem der Irak sein Nachbarland Kuwait überfallen hat, wird Anthonys Einheit nach Saudi Arabien verlegt, um einem möglichen Angriff Saddam Husseins vorzubeugen. Es beginnt eine schier endlose Zeit des Wartens auf den Ernstfall. Der gewöhnliche Tagesablauf besteht aus Masturbation, Gewehrreinigen, endlosen Diskussionen, gelegentlichem Footballspielen im Wüstensand und erneuter Masturbation.

Als der amerikanisch-irakische Krieg schließlich ausbricht, kommt er den Soldaten wie eine Erlösung vor. Und doch stellt sich der Krieg als ganz anders heraus, als man erwartet hatte …

„Jeder Krieg ist anders. Jeder krieg ist gleich.“ Die Schlussfolgerung, die Pvt. Anthony Swofford am Ende seiner Zeit im Zweiten Golfkrieg formuliert, gilt für Kriege wie für Kriegsfilme. Am Abend, bevor Swoffords Einheit nach Saudi Arabien verlegt wird, schauen sich die Soldaten Coppolas Kriegsfilm Apocalypse Now an und bejubeln die Szene, als die Hubschrauber zu Wagners "Walkürenritt" ein vietnamesisches Dorf bombardieren. Darauf freuen sich die Jungs: Sie wollen es den Irakis mal so richtig zeigen.

Jeder Krieg ist anders. „Also so sehen die aus“, murmelt einer, der den Feind mal im Zielfernrohr identifizieren kann, aber dann nicht schießen darf. Die eben noch jubelnden Jungs werden während ihres Einsatzes nicht einen Schuss auf einen Gegner abfeuern. Sie werden warten, Latrinen schrubben, Alarmübungen machen und Angst haben, dass ihre Freundin daheim sich einen anderen Jungen holt.

Jeder Krieg ist gleich. Die Jungs, die im Krieg keinen einzigen Feindkontakt gehabt haben, werden genauso kaputt sein, gebrochen von dem Irrsinn in einem Kriegsgebiet, von der Grausamkeit der Maschinerie, wie all die Heimkehrer aus all den anderen Kriegen.

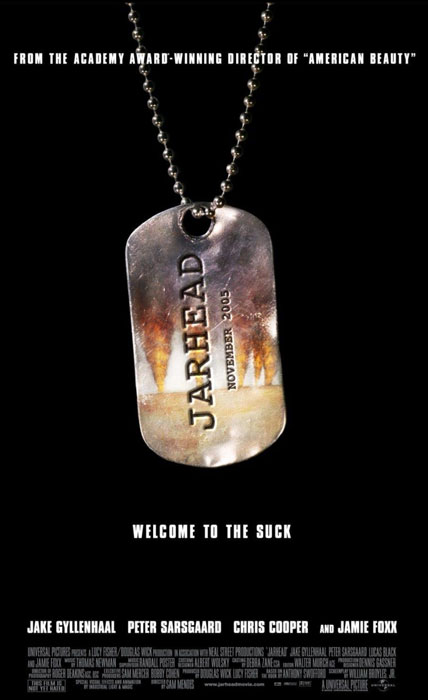

Sam Mendes, der britische Regisseur, der sich für den American way of everything interessiert (Road to Perdition – 2002; American Beauty – 1999), ist auf einen autobiografischen Tatsachenroman gestoßen.  Eine Geschichte aus dem Krieg, die ganz anders ist, als die Geschichten aus den Kriegen, die wir bisher erzählt bekommen haben. Den Feind bekommen sie nicht zu sehen. Nicht, weil der sich in unterirdischen Gängen versteckt hält, sondern, weil er nicht da ist. Die Soldaten sitzen in Saudi Arabien. Saddams Angriff gilt Kuwait. Die US-Militärmaschinierie soll erst eingreifen, wenn saudische Ölfelder – und damit wirtschaftliche Interessen der USA gefährdet sind. Und als es soweit ist, als aus Dessert Shield Desert Storm wird, werden die Angriffe fast ausschließlich durch Lufteinsätze geführt.

Eine Geschichte aus dem Krieg, die ganz anders ist, als die Geschichten aus den Kriegen, die wir bisher erzählt bekommen haben. Den Feind bekommen sie nicht zu sehen. Nicht, weil der sich in unterirdischen Gängen versteckt hält, sondern, weil er nicht da ist. Die Soldaten sitzen in Saudi Arabien. Saddams Angriff gilt Kuwait. Die US-Militärmaschinierie soll erst eingreifen, wenn saudische Ölfelder – und damit wirtschaftliche Interessen der USA gefährdet sind. Und als es soweit ist, als aus Dessert Shield Desert Storm wird, werden die Angriffe fast ausschließlich durch Lufteinsätze geführt.

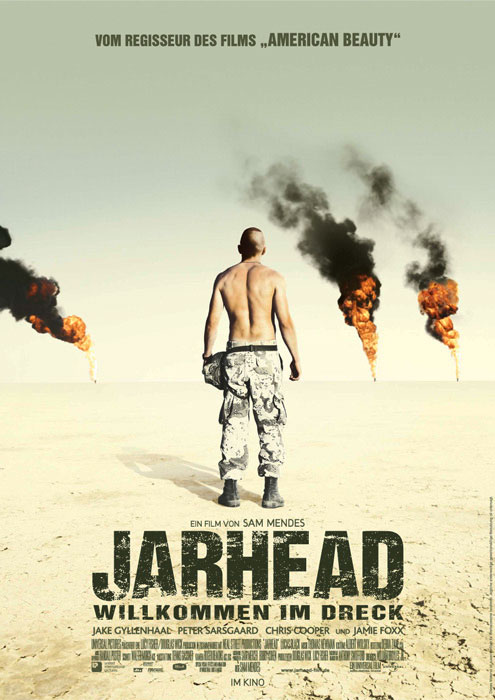

Die Gruppe der Scharfschützen erlebt nur die Reste, den – historisch belegten – Highway of Death, der übersäht ist mit ausgebrannten Wracks und verkohlten Leichen sowie die brennenden Ölfelder, die den Tag zur Nacht macht, der Mensch und Tier binnen weniger Stunden als ölglänzende Zombies erscheinen lässt.

"Jarhead" ist kein Kriegsfilm. Nicht einmal ein Anti-Kriegsfilm. Es ist die Geschichte einer Entfremdung. Männer werden für einen Job im Marine-Corps gecastet, dabei immer noch so angebrüllt und beleidigt, wie weiland ihn Stanley Kubricks Full Metal Jacket, nur um dann in ein Krisengebiet geschickt zu werden, in dem gar kein Krieg herrscht, von dem die heimische Öffentlichkeit aber Heldenbilder übermittelt bekommen möchte. Schließlich hat der Präsident einen Sieg versprochen für die vielen Millionen Steuergelder und dieser Saddam ein anderes Land überfallen (wer damals schon Nachrichten verfolgt hat, erinnert sich, dass viele Amerikaner gar nicht wussten, wo dieses Kuwait eigentlich liegt; es ging damals hauptsächlich um die Öl-Interessen amerikanischer Konzerne). Zwischendurch taucht ein Kamerateam im Marines-Camp auf, für die der Truppführer dann spektakuläre Bilder inszenieren muss – Football bei 47 Grad in voller ABC-Montur etwa – weil halt sonst nichts Aufregendes passiert.

War der cineastisch ausgeweidete Krieg in Vietnam einer, dem am Ende die Sinnlosigkeit aus jeder Leiche sprang, macht Sam Mendes aus den Soldaten des Irakkriegs eine Interessenvertretung. Es geht nicht mehr um Werte, nicht mehr um Kapitalismus gegen Kommunismus. Es geht um: Lass Deine Finger von unseren Ölfeldern. Aus der glorreichen US-Army ist in "Jarhead" in ein paar Nebensätzen eine Söldnertruppe im Dienste wirtschaftlicher Konzerninteressen geworden. Dieser Aspekt kommt freilich zu kurz in dieser subjektiv aus dem Feld erzählten Geschichte. In der geht es ums Warten, um sinnloses Zeit vergeuden. In einem Krieg 2.0, in dem Drohnen und Kampfbomber die notwendigen Jobs übernehmen, für die früher einmal die Scout Sniper ausgebildet waren.

Der Titel "Jarheads", der eigentlich Schraubgläser meint, geht auf die oftmals an den Seiten kahlrasierten Köpfe der Mitglieder des United States Marine Corps zurück. Die Bezeichnung soll auch darauf zurückgehen, dass ihre Köpfe „hohl gemacht“ und dann mit jedem beliebigen Inhalt gefüllt werden können wie Einmachgläser (engl. Jar).