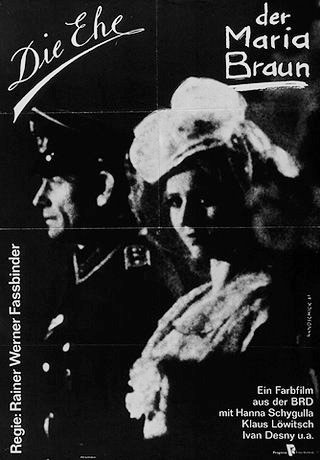

Deutschland, im Jahr 1943: Der Zweite Weltkrieg tobt. Im Bombenhagel wird das Standesamt getroffen, in dem der Soldat Hermann Braun und Maria sich gerade das Ja-Wort geben. Nur einen Tag nach seiner Hochzeit muss Hermann wieder an die Ostfront. Maria bleibt zurück und kämpft gemeinsam mit ihrer verwitweten Mutter ums tägliche Überleben.

Nach Kriegsende beginnt sie, ihren Mann Hermann zu suchen. Als ein Heimkehrer die Nachricht von Hermanns Tod überbringt, geht sie eine Beziehung mit dem GI Bill ein. Doch eines Tages steht Hermann vor der Tür. Es kommt zum Handgemenge zwischen Hermann und Bill.  Maria greift ein und erschlägt Bill mit einer Flasche. Vor dem Militärgericht nimmt Hermann die Schuld auf sich und geht ins Gefängnis.

Maria greift ein und erschlägt Bill mit einer Flasche. Vor dem Militärgericht nimmt Hermann die Schuld auf sich und geht ins Gefängnis.

Während einer Zugfahrt begegnet Maria dann dem Industriellen Karl Oswald, einem Emigranten, der nach dem Ende der Naziherrschaft nach Deutschland zurückgekehrt ist, um seine enteignete Fabrik wieder zu übernehmen.

Maria wird zunächst in Oswalds Firma und bald auch in seinem Privatleben unverzichtbar. Maria schafft mit Hilfe von Oswald den sozialen Aufstieg und erlebt den Wohlstand der Wirtschaftswunderjahre. Dennoch hält sie an ihrer Liebe zu Hermann fest …

Nach Kriegsende sind in Deutschland auf dem Schwarzmarkt plötzlich jede Menge Rasierpinsel für wenig Geld zu kriegen. Braucht keiner mehr. Die Männer sind ja alle weg. Tot, oder in Gefangenschaft. Zurückgeblieben sind die Frauen, die in den Trümmern nach Verwertbarem und nach einem neuen Leben suchen. Trümmerfrauen nennt man sie heute.

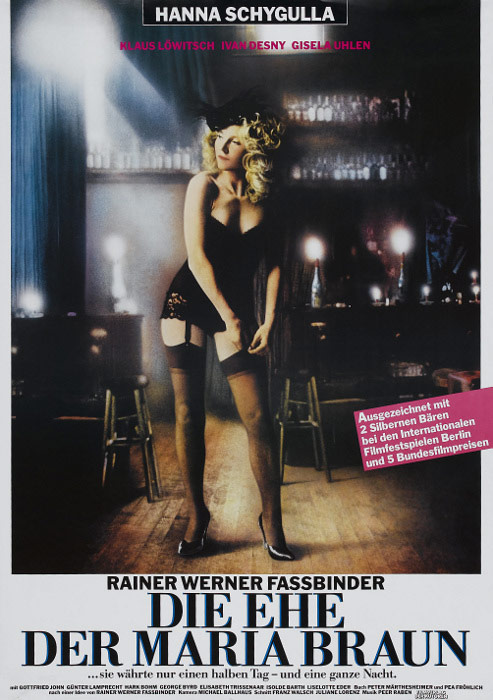

Maria Braun ist eine solche Trümmerfrau. Kaum verheiratet hat sie ihren Mann an den Krieg verloren. Jedenfalls sagen das alle. Nur sie nicht, sie hält an ihm fest, besteht darauf, dass er noch lebt und schlägt sich solange alleine durchs Nachkriegsdeutschland.  In einer Welt, in der die einzigen Männer Besatzer und senile Väter sind, baut sich diese Trümmerfrau ein selbstbestimmtes Leben auf. Als sie sich mit dem Industriellen Oswald einlässt, besteht sie darauf, dass sie mit ihm habe schlafen wollen, nicht etwa umgekehrt; er sei ihr sexuelles Spielzeug.

In einer Welt, in der die einzigen Männer Besatzer und senile Väter sind, baut sich diese Trümmerfrau ein selbstbestimmtes Leben auf. Als sie sich mit dem Industriellen Oswald einlässt, besteht sie darauf, dass sie mit ihm habe schlafen wollen, nicht etwa umgekehrt; er sei ihr sexuelles Spielzeug.

Fassbinders Maria ist der kühlere Mann in diesem Drama, das von zwei tödlichen Explosionen eingerahmt wird. Aus der ersten Explosion erwächst die Ehe mit Hermann, „ein halber Tag und eine Nacht, dann musste er wieder an die Front“, die zweite zerstört die Illusion dieser Märchenwelt, die sich zwischenzeitlich entwickelt hat. In der der harte Klaus Löwitsch den sanften Liebhaber und Hanna Schygulla (Falsche Bewegung – 1975) den taffen Kerl spielt. Maria macht im deutschen Wirtschaftswunder Karriere, steigt auf, kauft sich ein Haus, lässt andere für sich arbeiten – die klassische Biografie eines Mannes aus jener Zeit – nur, um zum Finale festzustellen, dass sie die ganze Zeit eine Marionette an männlich geführten Fäden war. Denn ihr Kerle-Charisma hat einen entscheidenden Webfehler. Maria liebt wirklich, sie zeigt echte Gefühle: „Natürlich ist die Liebe ein Gefühl“, sagt sie. „Und eine große Liebe ist ein große Gefühl. Und eine große Wahrheit.“ „Wahrheit?“, ätzt ihre Freundin Betti: „Die Wahrheit hat man im Bauch, wenn man Hunger hat. Gefühle? Gefühle hat man zwischen den Beinen.“ Betti wird von ihrem Mann verlassen, sie ist ihm zu dumm, „man kann mit ihr nicht reden. Sie kann kochen“. Sie wird einsam und dick, wird im Film angedeutet.

Rainer Werner Fassbinder liefert ein sarkastisches Porträt der Nachkriegszeit in Deutschland, in dem die Rollen getauscht sind. Die Titelheldin schlägt sich alleine durch, kommt über die Schwächen der anderen, vorzugsweise der Männer, zu Macht und Einfluss und träumt doch von ihrer einen großen Liebe Hermann, der für sie in den Krieg und später ins Gefängnis geht. Das ist der romantische Teil des großen Dramas aus dem Wirtschaftswunderland.