In Gronau wächst ein kleiner Junge heran, Udo, Sohn eines Klempners, dem dieser früh klar macht: „Ein Lindenberg wird immer Klempner!“ Der kleine Udo möchte aber Schlagzeuger werden. Wollte der Vater auch, sagt der, und kippt einen Schnaps, „Ist eine brotlose Kunst, da kannste nur in Feuerwehrkapellen spielen ... Also merk dir: Wir Lindenbergs werden alle Klempner, und sonst nichts.“ Und dann schenkt der Vater dem Kleinen doch ein Schlagzeug und der Kleine beginnt eifrig zu trommeln. Der kleine Udo, mit Nachnamen Lindenberg, verlässt das Elternhaus, kaum dass er volljährig ist.

Er gewinnt einen Musikwettbewerb als bester Schlagzeuger und geht nach Düsseldorf, um eine Lehre als Kellner durchzuziehen. Denn als Kellner, weiß ein weitergereister Bekannter, kannst Du die ganze Welt bereisen. Klappt aber nicht. Das mit dem Kellner. Udo ist immer zu spät, hat eine Affaire mit einer reifen Hotelbewohnerin, die dort ganzjährig logiert und schlägt sich die Nächte in den Jazzkellern der Stadt bei Schnaps und Bier um die Ohren – und wird dort, als er mal einspringt, als Schlagzeuger entdeckt, der für ein paar Gigs zur Truppenbetreuung der US-Soldaten in Libyen angeheuert wird. Aber hier wird der harte Rock 'n' Roll getrommelt; ist nicht Udos Ding, und durch einen Zufall entdeckt ein Musik-Entrepreneur Udos Talent fürs Singen. Aber als der Manager ihn dann unvorbereitet ans Mikrofon holt, geht die Sache furchtbar schief. Salzgebäck und Gläser fliegen Richtung Bühne.

Neuanfang in Hamburg. Wo er sich mit kleinen Gigs in Pornoschuppen auf der Reeperbahn und dem Trommeltakt für Werbejiungles gerade so über Wasser hält. Der Kiez hat ihn bald aufgenommen, in seine Mitte geholt. Die Huren lieben den unbeholfenen, aber immer optimistischen Jungen, der auf der Suche nach seinem Ding ist, Musik mit deutschen Texten. Aber sein Manager, Herr Mattheisen, schwatzt ihm ein Album mit englischen Texten auf, dass dann furchtbar flippt. Enttäuscht – „Dann werde ich halt Kommunist!“ – schmeißt er die Brocken hin und reist nach Ost-Berlin, wo er eine Liebesgeschichte mit der alleinerziehenden Petra beginnt. Als auch die traurig scheitert, stellt er sich im "Onkel Pö's" auf die Bühne und singt „Mädchen aus Ost-Berlin“. Der Aufstieg des Udo Lindenberg beginnt …

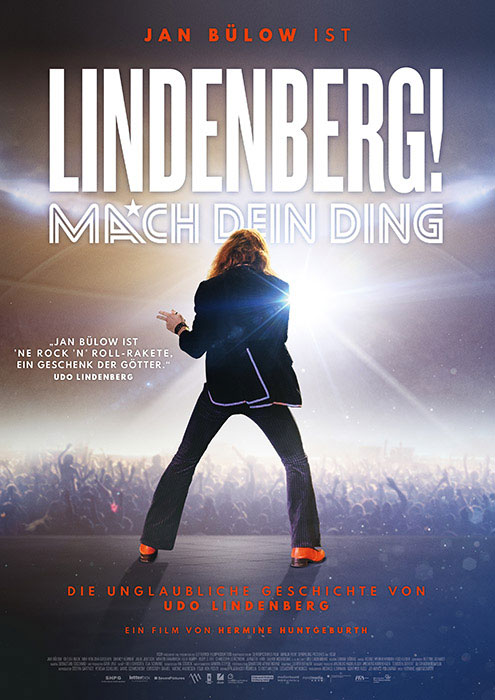

Erst Bohemian Rhapsody für Freddie Mercury und Queen, dann Rocketman für Elton John. Jetzt "Lindenberg! Mach Dein Ding" für einen der, wenn nicht den erfolgreichsten deutschen Rockmusiker. Ist nur ein Zufall, betonen die Hamburger Produzenten, sie hatten dieses Projekt schon lange in der Schublade und sind nur froh, dass Hollywood nicht schneller war und selbst noch ein paar Musiker-Biografien auf den Markt geschmissen haben.

Und dieses Lindenberg-Ding ist ja auch ein sicheres Ding. Die Deutschen lieben ihren vernuschelten Hutträger mit Zigarre, der keinem weh tut, der in seinen vielen guten Momenten geniale Rocksongs komponiert, und der – jedenfalls in den Jugendjahren seiner Karriere, den 1960er und -70er Jahren – etwas tat, was auch die Deutschen gerne tun, aber heute lieber nicht mehr so öffentlich: Er soff Unmengen Schnaps, Wodka, Bier und was sonst noch hinter der Theke stand, und rauchte eine nach der anderen. Ohne dies hätte es den Udo Lindenberg, den wir kennen, nicht gegeben. Jedenfalls insinuiert das der Film.

Die Legende sagt, Udos Durchbruch sei gewesen, als er bei seinem ersten großen Konzert, jenem Gig, bei dem es wirklich darauf ankam, sturzbetrunken die Treppe runter auf die Bühne geflogen sei, sich dann berappelt habe und, noch im Liegen, "Alles klar auf der Andrea Doria" angestimmt hätte. Die Folge: Die Band spielt sich begeistert über diesen coolen Typen in einen Rausch, der Saal tobt, die Legende ist geboren. Die Geschichte habe ich in den späten 80er, frühen 90er Jahren einmal in der Zeitung gelesen und dann nie wieder; sie wurde eine dieser Künstler-Legenden, die das Marketing vom Plattenlabel dazu erfindet, um irgend so ein Jubiläums-Best-of-Album besser verkaufen zu können. Aber jetzt ist dieser Treppensturz die Klammer dieses Films. Vielleicht ist es also doch so gewesen, und Alkohol der kreativere Exzess.

Weil wir also alle, oder jedenfalls fast alle, Udo gut finden, seine Melodien im Schlaf kennen, manchmal mitschnippen, wenn wir sie im Radio, im Fernsehen, im Kaufhaus hören, schnippen wir auch im Kinosessel mit. "Mach Dein Ding" ist in der Tat ein sicheres Ding, weil der Soundtrack gut ist und die sympathische Hauptfigur in ihrer naiven 60er-Jahre-Sixties-Revoluzzer-Gehabe vieles falsch macht, aber gar nichts falsch machen kann, weil wir ja schon wissen, dass alles, was da auf der Leinwand schief geht, am Ende zu einem guten Ende führt. Andere Biopics behelfen sich gegen diese lästige Vorkenntnis der Kinogänger, indem sie einen bestimmten Punkt in der Karriere herausgreifen, meistens einen kritischen, an dem sich die Charaktereigenschaften des Protagonisten – zumindest jene, die der Film herausstellen will – in beispielhafter Weise entfalten.

Und-dann-passiert-dies-und-dann-passiert-das-und-dann-und-dann-und-dann-Weg. Man könnte diese starrköpfige Gradlinigkeit der Erzählung aufreizend finden; immerhin erzählt sie aus den frühen Lindenberg-Jahren, die heute nur noch wenig präsent sind. Da können ihre Set-Dekorateure herrlich die 60er und 70er Jahren wieder aufleben lassen – für Leute, die in den 60er Jahren heranwuchsen, ist das Set-Design dieses Filmes ein Traum, eine Zeitreise zurück in die eigene Kindheit. Bleibt aber Staffage für kein Drama.

Und-dann-passiert-dies-und-dann-passiert-das-und-dann-und-dann-und-dann-Weg. Man könnte diese starrköpfige Gradlinigkeit der Erzählung aufreizend finden; immerhin erzählt sie aus den frühen Lindenberg-Jahren, die heute nur noch wenig präsent sind. Da können ihre Set-Dekorateure herrlich die 60er und 70er Jahren wieder aufleben lassen – für Leute, die in den 60er Jahren heranwuchsen, ist das Set-Design dieses Filmes ein Traum, eine Zeitreise zurück in die eigene Kindheit. Bleibt aber Staffage für kein Drama.

Sinn für Dramaturgie zeigt Huntgeburth nicht. Statt dessen macht sie es wie moderne TV-Reporter, die, weil sie anfangs noch nicht wissen können, was sie am Ende ihrer Dreharbeiten an Storymaterial haben werden, jede Menge Plot-Points setzen, Story-Krümel, die sie zum Finale ihrer Reportage dann wieder aufnehmen und auflösen können; das gibt der freien Reportage ihre Spannungsbögen. Solche Plot Points liegen in der filmischen Biografie des erfolgreichen Rocksängers an jeder Ecke:

- der Vater, der auch Musiker werden wollte, sich aber den Erwartungen unterwarf: „Konsequenz hat einen Namen: Lindenberg!“ Udo wird ihn erlösen, sein Freund sagt ihm vor dem entscheidenden Auftritt ins alkoholvernebelte Gericht: „Du bist seine verdammte Konsequenz, Mann!“

- der entfernte Bekannte, der ihm sagt, dass ihn Kellnern um die Welt bringen werde, was ihn immerhin bis nach Libyen bringt

- das Trauma auf der GI-Bühne in Libyen, das er beim entscheidenden Gig in Hamburg endlich überwinden muss

- jede Menge Typen, denen Huntgeburth gar nicht erst den "Loser" auf die Stirn schreiben muss, um sie als solche zu erkennen, die erklären: Rock auf Deutsch geht gar nicht. „Deutsch ist die Sprache der Täter!" und Udo antwortet: „Ja, und meine Sprache ist das auch.“

- die freundliche Prostituierte Paula, die sich immer auszieht

- Geburtstagskind Lola, mit der man darauf trinkt „dass sie wirklich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht“

- das Mädchen aus Ost-Berlin

- schon als Kind kann Udo den Film "Die Glenn Miller Story" mit James Stewart mitsprechen. Dass in dessen "Chattonooga Choo Choo" Lindenbergs spätere Inspiration für den "Sonderzug nach Pankow" liegt, braucht ab da gar nicht mehr extra erwähnt zu werden

- Und – am Wichtigsten: die Mutter, der Udo schon ihn Kindheitstagen verspricht, sie eines Tages „da raus“ zu holen und die ihm ihrerseits versprach, immer an ihn zu glauben

All diese Punkte und noch viel mehr werden dann nach plusminus 90 Minuten, wenn ihm eine Drag-Queen tröstend (den heute nicht wegzudenkenden) Lidstrich auflegt und die Disney-Erfolgsformel „Sei, was Du sein willst. Und was immer du sein willst, das bist Du dann auch!“ zuhaucht – und Lindeberg gleich danach mit seinem einsam gehauchten "Mädchen aus Ost-Berlin“ die neun Gäste des "Onkel Pö's" gerockt hat – gnadenlos abgearbeitet. Bis bei den Schlusstiteln dann der echte Udo noch ein Gastspiel mit Hut und Sonnenbrille gibt und "Ich hab niemals dran gezweifelt, dass ich das überstehe" singt. Da kann sich der Kinozuschauer, der nun 130 Minuten mit diesem Udo mitgefiebert hat, zufrieden bestätigt zurücklehnen, Alles richtig gemacht!

So einfach ist es dann aber nicht: Konflikte werden nur angedeutet, nie verschärft. Der Vater ist eine Reizfigur, an dem sich der Teenager Udo abarbeiten kann, ist aber kein wirkliches Hindernis; die Reeperbahnfrauen finden ihn schnucklig und führen ihn problemlos, ja gerne in die Dinge des Lebens ein; seine Freundschaft mit Sandkastenkumpel Steffi ist eine On-Off-Beziehung in der gleichmäßigen Form einer Sinuskurve, immer On, wenn es wichtig wird.

Als Drama ist der Film ein Ausfall. Als Golden-Jubilee-Best-of-50-Years-of-Lindenbergs-Panik-Orchester-mit-nie-gesehenen-Szenen aber ist dieser Film eine schöne 70er-Jahre-Travestie mit manchem Gänsehautmoment und gelungenem Soundtrack, die fingerschnippend Spaß macht.