Der musikbegeisterte Design-Student Farrokh Bulsara, von allen Freddie genannt, steigt 1970 als Sänger in die Band Smile ein. Das Publikum ist begeistert von Bulsaras Gesang, seinem extravaganten Auftritt und seinem mutigen Kleidungsstil. Mary Austin, Fan der ersten Stunde, beginnt eine Beziehung mit Bulsara, der sich jetzt Mercury nennt. Die Band heißt nun Queen und nimmt erste Lieder in einem Studio auf. Der erfahrene Musikmanager John Reid, dem der experimentelle Charakter der Band zusagt, nimmt Queen unter Vertrag.

Durch Auftritte bei der BBC und eine Konzerttournee durch die USA wird die Band populär. Mercury, der sich vor der Tour mit Austin verlobt hatte, fühlt sich jetzt zu Männern hingezogen. Zurück in der Heimat beginnen die Musiker mit den Aufnahmen zum Album A Night at the Opera. Ihr Vorhaben, opernhafte Rockmusik zu spielen, will Produzent Ray Foster zunächst nicht akzeptieren. Erst durch Zureden von Reid und dem Anwalt der Band genehmigt Foster das Album.

Für die Produktion zieht sich die Band auf einen Bauernhof zurück. Da sie unter erheblichem Erfolgsdruck steht, liegen die Nerven blank und es kommt öfter zu Reibereien. Die Aufnahme des Stücks Bohemian Rhapsody gerät besonders aufwändig, doch obwohl die Band es für ein Meisterwerk hält, lehnt Foster das Lied als Single-Auskopplung zunächst ab, da es mit einer Länge von sechs Minuten nicht radiotauglich sei, der Text wirr und der Titel sperrig. Im Streit darum, welches Lied ausgekoppelt werden soll, endet die Zusammenarbeit mit Foster.

Nach seiner Rückkehr von einer Welttournee mit Queen lösen er und Mary Austin ihre Verlobung, denn während er sich für bisexuell hält, ist sie sicher, dass er schwul ist. Die beiden bleiben aber zeitlebens eng befreundet. In den folgenden Jahren lebt Mercury seine Vorliebe für exzessive Partys, Drogenkonsum und wechselnde Partnerschaften aus. Darunter leiden sowohl die Freundschaften zu Austin und seinen Kollegen als auch die produktive Studioarbeit. Mercury findet in München seine Wahlheimat, wo die Band einige Aufnahmen einspielt. Er taucht in die schwule Party- und Lederszene ein, was unter anderem zu zahlreichen Gerüchten in der Boulevard-Presse führt. Eine Pressekonferenz gerät zu einer Art Kreuzverhör über Mercurys Sexualleben. Er fühlt sich jetzt erstmals krank.

Er beginnt an Queen zu zweifeln, ist aber zunächst von Reids Angebot für einen Solovertrag so entsetzt, dass er den Manager feuert. Später nimmt er das Angebot an, womit seine Bandkollegen nicht einverstanden sind. Während Mercury auch an seinen Soloalben arbeitet, schottet ihn sein Assistent und Geliebter Paul Prenter nun regelrecht von alten Verbindungen ab; so leitet er auch Anfragen nicht weiter, ob Queen bei Bob Geldofs Wohltätigkeitskonzert Live Aid auftreten wolle.

Eines Tages steht Mary Austin vor seiner Tür und bittet ihn, zurück nach London zu kommen und sein altes Leben mit Queen wieder aufzunehmen. Sie erwähnt auch das Angebot für den Auftritt bei Live Aid. Da wird ihm klar, dass Prenter ihm nicht gut tut, ihn sein jetziges Leben zerstört und er wieder mit Queen auf der Bühne stehen will. Er bricht mit Prenter, kehrt in seine Heimat zurück, versöhnt sich mit der Band und sie beschließen, trotz mangelnder Spielpraxis bei Live Aid aufzutreten.

Zu dieser Zeit erhält Mercury die HIV-Diagnose. Diese teilt er der Band mit und auch seinen Entschluss, so lange wie möglich auf der Bühne zu stehen. Er will nicht als bemitleidenswertes Aids-Opfer behandelt werden …

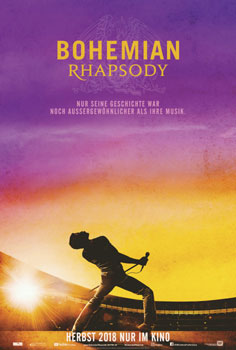

Dies ist die Geschichte eine jungen Mannes, der früh spürt, dass er anders ist als die anderen. Seine Kollegen am Kofferband im Flughafen Heathrow rufen ihn „Pakki“, höhnische Kurzform für Pakistaner, obwohl er eigentlich aus Sansibar stammt; das will er aber auch nicht akzeptieren und so legt er seinen Familiennamen ab – aus Farrokh Bulsara wird in Etappen Freddie Mercury. Seinem stolzen Vater gefällt das nicht, umso mehr Grund für den Jungen, aus dem engen Elternhaus auszubrechen, keinen ordentlichen Beruf zu erlernen, wie sein Vater das wünscht, sondern Sänger in einer Kaschemmen-Rockband zu werden, deren phlegmatische Mitglieder er mit seiner Energie, seiner überbordenden Kreativität und exaltierter Pose zu Weltruhm führt. Schon ganz weit oben stellt er fest, dass er auf Männer steht und nicht, wie lange angenommen, auf seine geliebte Frerundin Mary. Und wieder löst er sich, setzt sich unter Schmerzen durch, bleibt allein – buchstäblich nachts im strömenden Regen – und kommt umso glorioser zurück.

Ungefähr jede zweite Aufsteigergeschichte, die uns das Kino erzählt, läuft so ab, mal besser mal schlechter. Freddie Mercury und seine Rockband Queen hat es aber wirklich gegegen. Was also hätte das für ein irrsinniger Film werden können: Gossendreck gegen Gloria, schmierige Kneipen gegen ausverkaufte Hallen, Homosexuellen-Paranoia (die Gesellschaft in den 1970er Jahren konnte mit Schwulen noch nicht gut umgehen) gegen Jetzt-erst-Recht-Attitüde vor der Kulisse des Wembleystadions beim historischen 20-Minuten-Auftritt für LiveAid.

Schade, dass all das der Film nicht geworden ist. Abgesehen von dem ziemlich in Echtzeit gezeigten LiveAid-Konzert am Ende ist der über zwei Stunden lange Film ein reichhaltig bebilderter Lexikoneintrag unter Q wie "Queen". Der Film zeigt Abstürze, ohne in die Tiefe zu gehen. Er zeigt Episoden, ohne sie in den Bandcharakter einzuordnen. Er hakt nacheinander Ereignisse aus der Bandgeschichte ab, ordentlich – aber unsauber: Er erzählt lauter Szenen neu, die ihm nicht in die Dramaturgie passen. Das geht schon los, wie sich die einzelnen Hauptcharaktere kennengelernt haben, wie Mary, Freddies wichtige Best Friend Forever, dazu kam, dass sein Freund Jim Hutton, nicht Kellner war und so weiter. Manches ist egal, tatsächlich benötigen Spielfilmbiografien dramaturgische Freiheiten, aber dieser Film, den die originären – und im Film auch dargestellten – Bandmitglieder Brian May und Roger Taylor angeschoben haben, verzerrt die Realitäten, die ein Biopic überhaupt erst interessant machen.

Biopics sind ein undankbares Genre: Die Zuschauer wissen meist, auf wessen Lebensgeschichte sie sich im Kinosessel einlassen, kennen die Eckdaten dieses Lebens, womit also können Drehbuch und Regie ihn fesseln? Mit chronologischem Und-dann-und-dann sicher nicht.

Manche Autoren picken sich ein Detail aus dem Leben, das sie als den Wendepunkt der Hauptfigur erkennen, andere springen in der Chronologie hin und her, versuchen dadurch Zusamenhänge zu schaffen, die die reine Geschichtsschreibung nicht herstellt. Die beiden Drehbuchautoren Anthony McCarten und Peter Morgan betten ihre Geschichte in das LiveAid-Konzert 1984 ein. Damit beginnt der Film und mit dem fulminanten Auftritt der Queen dort endet der Film.

Dazwischen verfolgen wir eine Familiengeschichte, in deren Mittelpunkt ein Junge seinen Platz in der Welt sucht. Das ist an und für sich berückend erzählt. Wenn nur das Drumrum auch jenen Charme des Realen versprühen würde, den Rami Malek in die Figur des Freddie Mercury bringt. Malek ist sehenswert. Die Entwicklung vom schüchternen Jungen mit schiefen Zähnen („Das vergrößert den Rachenraum und damit mein Tonspektrum.“) und unfriesierten Haaren hin zum Fantasyprinz Freddie Mercury, der mit großer Geste über die Bühne stolziert und die Massen zur Ekstase bringt, gelingt ihm so, dass man ihm etwaige Mühen im Spiel nicht anseht.

Wahrscheinlich ist der Film an Brian May und Roger Taylor gescheitert, die mit der Idee für einen Queenfilm seit 2008 schwanger gingen, zwischenzeitlich sogar ein Queenmusical auf die Bühne brachten, in der Entwicklung zu diesem Film aber diverse Drehbuchautoren und Hauptdarsteller verschlissen – wegen unterschiedlicher Auffassungen, künstlerischer Differenzen; was man halt so sagt für ein Pressestatement. Während der Dreharbeiten verschwand auch noch Regisseur Bryan Singer vom Set, angeblich was ganz-plötzlich-familiäres, und Dexter Fletcher musste die letzten 16 Drehtage übernehmen. Es schwirren lauter Gerüchte durch die digitalen Medien. Wenn ich mir allerdings den Film anschaue, würde ich sagen: Die Katastrophe nahm ihren Anfang, ihren Verlauf und ihr Ende in der Tatsache, dass May und Taylor mit dem Film vor allem vorschwebte, ihren Charakter familientauglich zu waschen.

Kreative Streitigkeiten in der Band fallen meist auf Mercury zurück, weil der konsequent zu spät kommt. Mal streiten sie um Songtexte, mal um ein Riff, welcher Song kommt aufs Album, welcher nicht und so weiter. Zumindest behauptet das der Film.

Kreative Streitigkeiten in der Band fallen meist auf Mercury zurück, weil der konsequent zu spät kommt. Mal streiten sie um Songtexte, mal um ein Riff, welcher Song kommt aufs Album, welcher nicht und so weiter. Zumindest behauptet das der Film.

Außer, dass Freddie, selbsterklärte hysterische Diva der Band, geradezu provozierend regelmäßig überall zu spät ist, werden alle anderen Auseinandersetzungen nur angedeutet, aber keiner wird ausdekliniert – immer wird ein paar Minuten später der fertige Song, über den eben noch gestritten worden war, auf einer Bühne performt. Während die anderen Bandmitglieder ihre eigenen Familien gründen, bleibt Freddie mit der Schwulenszene in London allein. Freunde findet er dort nicht, nur Speichellecker, Schnorrer und Ja-Sager. Und so sagt er sich los von seiner Queen-Familie, will es alleine besser machen … und scheitert, weil er sich auf die falschen Freunde verlassen hat. Das ist im klassischen Drama, in der Heldenreise der tiefste Punkt. An dem muss der Held nun alles geben, sich öffnen, um zurück ans Licht zu gelangen.

Das mag von außen betrachtet alles so ähnlich gewesen sein. Interessant aber wäre ja bei einem Biopic, die inneren Kämpfe, die inneren Zerwürfnisse offenzulegen. Das verhindert die May-Taylor-Waschmaschine.

Der einzige, der hier bis zum Morgengrauen durchfeiert und -säuft, also das tut, was Lieschen Müller von erfolgreichen Rockstars erwartet und was auch allen Mitgliedern der Band von ihren Biografen nachgesagt wird, ist Freddie. Die anderen drei haben bei Freddies Extrem-Partys ihre Frauen dabei und gehen um zehn Uhr nach Hause – „Es ist genug, Freddie!“ ermahnt der Film-Brian-May seinen Leadsänger immer wieder, was so aussieht, als wäre ohne May Queen schon früh gescheitert. Von Roger Taylor übermitteln die Queen-Biografen, der habe in Wahrheit keine einzige Party ausgelassen und bis zur Morgendämmerung Groupies flachgelegt.

Warum ich das so ausführlich erwähne? Weil das die Glaubwürdigkeit des Film zersetzt. Es ist dann eben doch eine Und-dann-und-dann-Erzählung geworden, die fürs Lexikon Station an Station reiht. Dieser Vollständigkeitswahn erstickt jede dramaturgische Volte. Wie in einer TV-Serie ist ein Problem nur dazu da, um schnell geklärt zu werden und Charaktereigenschaften zu verteilen.

Alles andere ist ein opulent bebildertes History-Format. Vielleicht doch lieber die Platten nochmal auflegen.