Sam Lowry ist ein kleiner Angestellter im Archiv des allmächtigen „Ministeriums für Information“ (M.O.I.). In seinen Träumen trifft er als geflügelter Held in schimmernder Rüstung eine blonde Schönheit in wallendem Weiß. Im wirklichen Leben möchte er gerne unauffällig leben. Seine einflussreiche Mutter, die mit ihrer Freundin um den besseren Schönheitschirurgen konkurriert, arrangiert eine Beförderung, die Sam aber ablehnt.

Durch einen Druckfehler kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung, indem anstatt eines als „Terrorist” gesuchten freischaffenden Heizungsinstallateurs namens Tuttle, der sich dem alles beherrschenden Bürokratieapparat dieser Gesellschaft entzieht, ein unbescholtener Familienvater namens Buttle verhaftet und zu Tode gefoltert wird. Sam wird die bürokratische Nachbearbeitung dieses Irrtums aufgetragen. Den Rückvergütungsscheck für die vorgesehene „Informationswiedergutmachungszahlung” überbringt er persönlich der Witwe. Dabei begegnet er der Frau aus seinen Träumen, der Lastwagenfahrerin Jill Layton, einer Nachbarin Buttles.

Um sie wiederzufinden, akzeptiert er die Beförderung und nutzt zugleich den Kontakt zu seinem ehrgeizigen Freund Jack, der in hoher Stellung einer geheimen Tätigkeit nachgeht. Von Jack erfährt Sam von der geplanten Verhaftung Jills.

Er versucht Jill zu retten, indem er in die Datenbank des Ministeriums ihren Tod einträgt. Jedoch werden beide in der Wohnung von Sams Mutter überrumpelt, wobei Sam verhaftet und Jill offenbar getötet wird …

Unterm Strich, wenn ich all den Set-Design-Bombast, die gruselige Dystopie beiseite schiebe, ist "Brazil" ein Liebesfilm, einer voller Sehnsucht, Romantik und Schmerz. Da ist der kleine Beamte Lowry, eingeengt in einer grauen Welt aus Vorschriften, Formularen, Bürointrigen und Karrieristen, der von einem blonden Engel träumt und diesen dann in der Realität tatsächlich kennenlernt – wo diese allerdings als „Terroristin“ gejagt wird.

Aber was heißt schon „Terroristin“? In einer Gesellschaft, die sich in den völligen Stillstand verwaltet hat – und damit so eine Art Peter-Prinzip, wonach in einem Unternehmen jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen, auf Gesellschaftsabende beschreibt. Hier haben sich die Hierarchien so perfekt etabliert, dass nichts mehr außer der Hierarchie funktioniert. und in der also jemand, der einfach nur auf einen Missstand aufmerksam machen will, als Störenfried, als Terrorist gebrandmarkt wird – weil dieser Missstand die Karriere eines Angestellten im Ministerium verkratzen könnte.

Wie diese Gesellschaft funktioniert, zeigt Terry Gilliam zu Beginn, als er erst eine tote Fliege von der Decke in einen Fernschreiber fallen lässt, wo sie einen Druckfehler auslöst – „Buttle“ statt „Tuttle“ – was für sich genommen schon gruslig anmutet, weil wir bereits den Apparat kennengelernt haben, das alles beherrschende Regierungssystem, also ahnen, dass die tote Fliege nichts Gutes bewirkt. Dann springt die Erzählung ins Innere der Macht, ins Ministerium für Information und dort in die Abteilung Dokumentation. Es ist ein langer Schlauch, durch den viele Menschen wuseln, Büroboten, Auswertet, IT-Spezialisten, Archivare … sie alle folgen scheinbar einem geregelten Ablauf, keiner kommt keinem in die Quere, Ergebnisse werden erzielt, Listen erstellt. Am Kopf des Schlauchs steht der Abteilungsleiter, Mr. Kurtzman, den Ian Holm (Alien – 1979) mit flackerndem Blick als schmallippigen Bürokarrieristen spielt. Scheinbar hat dieser Mr. Kurtzman alles im Blick – und damit im Griff. aber kaum verschwindet er in seinem Büro, schalten alle diese wuseligen Mitarbeiter auf ein anderes Fernsehprogramm und schauen einen alten Western. Und kaum steckt Kurtzman seinen Kopf wieder durch die Tür, wuseln alle wieder umeinander. Das ist die Beschreibung von dysfunktional. Egal, was uns der Film nun erzählen wird, das kann kein gutes Ende nehmen.

Es wäre aber ein Fehler, deshalb diesen Film nicht sehen zu wollen. Terry Gilliam, der mit Die Ritter der Kokosnuss (1975) gezeigt hat, dass er Komik, Anarchie und Drama zusammenzubringen versteht, erzählt nicht einfach die Liebesgeschichte eines Träumers, die zwischen grauen Bürokraten und fehlenden Formularen zerrieben wird. Er baut gleich eine neue Welt.  Eine, die aussieht, als wäre es unsere in drei, vier Jahrzehnten. Gilliams Dystopie ist ein Panoptikum skurriler Typen: Lowrys einflussreiche Mutter, die sich regelmäßig die Haut straffen lässt, einen dekorativen, mit Leopardenfell bezogenen Schuh als Hut trägt und sich mit ihrer besten FreundFeindin darüber streitet, wer von beiden den besseren Schönheitschirurg unter Vertrag hat – eine der beiden Damen wir gegen Ende des Films als gallertartige Masse aus einem Sarg glitschen.

Eine, die aussieht, als wäre es unsere in drei, vier Jahrzehnten. Gilliams Dystopie ist ein Panoptikum skurriler Typen: Lowrys einflussreiche Mutter, die sich regelmäßig die Haut straffen lässt, einen dekorativen, mit Leopardenfell bezogenen Schuh als Hut trägt und sich mit ihrer besten FreundFeindin darüber streitet, wer von beiden den besseren Schönheitschirurg unter Vertrag hat – eine der beiden Damen wir gegen Ende des Films als gallertartige Masse aus einem Sarg glitschen.

Echte Nahrung gibt es schon lange nicht mehr. Edel-Restaurants bieten nur noch bunte, an Pudding erinnernde Kugeln an, die als Ente à l'Orange angepriesen werden – und auch in den Restaurants gilt die Bestellung erst als bestellt, wenn die Nummer des Menüs korrekt ausgesprochen wird. Es ist eine Gesellschaft, die sich derart zu Tode organisiert hat, dass man für jeden Schritt in eigenes Formular benötigt, dass die Arbeit liegen bleibt; die zentrale Servicegesellschaft ("Central Service") findet kein Personal mehr, was zu unerfreulichen Wartezeiten führt, wenn die Heizung kaputt ist, was offenbar dauernd der Fall ist. In diesem Umfeld hat sich der eingangs gesuchte "Terrorist" Tuttle ein Geschäft aufgebaut, indem er an den Formular-und-Hotline-verseuchten Wartezeiten vorbei einen Just-Call-Service eingerichtet hat – prompt ist der als „Streikbrecher“ verschrieen und als Terrorist auf der Abschussliste.

Anders gesagt: Terry Gilliam will – vielleicht – eine Liebesgeschichte erzählen. Aber bestimmt nicht auf die übliche Art und Weise. Er will sie auch mit Bild füllen – was für einen Kinofilm ja schon mal keine schlechte Idee ist. Un dann erzählt er seine Liebesgeschichte inmitten einer grauen, weitgehend zerstörten Welt, deren Gesellschaft sich mit bunten Billboards am Straßenrand davor abschottet, um sich so wenigstens noch die Illusion einer heilen Welt vorzugaukeln

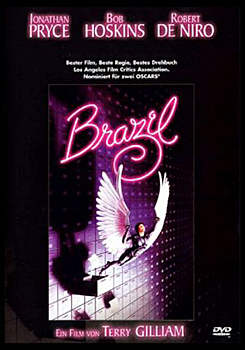

Neben kraftvollen Bildern stehen wunderbare Dialoge, egal ob ein Kind sich vom Nikolaus im Kaufhaus seine „eigene Kreditkarte“ wünscht, oder sich SEK-Beamte über die gepanzerte Uniform beklagen, unter der man so schwitzt und einer sagt, da habe er Glück mit seinen großen Augenbrauen, die würden den fließenden Schweiß hinter die Ohren ableiten. Und im Zentrum des Wahnsinns steht Jonathan Pryce als Sam Lowry. Pryce ist ein in 13 Jahren versierter TV-Akteur mit gelegentlichen Ausflügen in kleine Kinorollen. Hier hat er seine erste große Rolle und es dürfte nicht seine letzte große Rolle sein. In seiner hibbligen Fahrigkeit erinnert er an Stan Laurel – Frisur, Mimik, selbst die Ohren stimmen. Und dass er sich gegen den visuellen Bombast seines Regisseurs, in dieser komplizierten, eigentlich von allem ablenkender Mischung aus Franz Kafka, George Orwell und durchgeknallter Monty-Python-Anarchie einfach mit seiner freundlichen Verliebtheit derart locker durchsetzt, sagt viel über die Qualität dieses Schauspielers.

Terry Gilliams Film, der an George Orwells "1984" erinnert, gehört zu den Filmen, die man im Laufe der Zeit ruhig mehrmals sehen kann. Jedesmal bieten sie neue An- und Einsichten. Und das liegt nur zum Teil an dem steten Wechsel zwischen surrealistischen Traumvisionen und rasanten Action-Turbulenzen. Vor allem liegt das daran, dass es von dem Film unterschiedliche Schnittfassungen gibt. In Europa kam er in einer 142 Minuten langen Fassung ins Kino, in den USA in einer gekürzten 132-Minuten-Fassung. Für die amerikanische Laserdisc-Veröffentlichung in der Criterion Collection erstellte Gilliam 1993 auf Basis der europäischen Schnittfassung einen 143 Minuten langen Director's Cut. Zudem gibt es eine nur im amerikanischen Fernsehen gezeigte Fassung (die sogenannte "Love Conquers All"-Version), die nach der Bearbeitung nur noch 94 Minuten zählt. Herausgeschnitten wurden zahlreiche Szenen, die dem Verleih zu negativ erschienen, sowie der Schluss, der das Happy End als Traum-Flucht des gefolterten Sam Lowry enthüllt.

Der Filmtitel ist eine Anspielung auf die Samba "Brazil" ("Aquarela do Brasil") von Ary Barroso (1939), die in einer Version von Geoff Muldaur die Titelmelodie des Films bildet und in verschiedensten Abwandlungen im Film wiederkehrt. Gilliam selbst sagte in einem Featurette zum Thema: „Ursprünglich begann der Film in Port Talbot, Wales. In Port Talbot wird Stahl erzeugt. Der Strand ist vom Kohlenstaub total schwarz. Schiffe laufen auf den Inseln ein und riesige Förderbänder transportieren die Kohle, alles ist voll Staub, der Strand ist rabenschwarz. Da saß ich bei Sonnenuntergang. Ich sah nur das Bild eines Typen vor mir, der dort den Sonnenuntergang ansah, während sein Radio seltsame Musik empfing, wie Brazil, lateinamerikanische, romantische Musik. So fing alles an. Und darum geht es in dem Film nach wie vor. Es geht um jemanden, der all dem entfliehen will, der glaubt, es gebe eine Fluchtmöglichkeit.”