Kubo führt in Japan vor unserer Zeit ein ruhiges und bescheidenes Leben als Geschichtenerzähler in einem kleinen Küstendorf, wo er sich um seine kranke Mutter kümmert. Er vermisst seinen Vater Hanzo, ein mächtiger Krieger, der starb, als Kubo noch ein kleiner Junge war. Damals schützte er ihn vor dem bösen Mondkönig, der dem Jungen das Augenlicht nehmen wollte – ein ewiges Andenken daran hat der Junge behalten: Er trägt eine Augenklappe. Er lebt in dauernder Gefahr, von den bösen Mächten entdeckt zu werden und so beschwört ihn seine sieche Mutter, niemals, unter keinen Umständen draußen zu sein, wenn es Nacht wird.

Eines Tages jedoch übermannt Kubo die Trauer um seinen Vater, als er sieht, wie das ganz Dorf am Friedhof zusammenkommt und die Vorfahren ehrt, indem es bei Einbruch der dunkelheit Laternen aufsteigen lässt. Es dauert nicht lange, da tauchen die Schwestern auf, zwei böse Geister, die tatsächlich Kubos Tanten sind – so, wie der Mondkönig sein Großvater. Kubos Trauer und die Schwestern beleben eine uralte Fehde wieder.

So gerät er zwischen die Fronten eines Kampfes zwischen Göttern und Samuraikrieger, in dem diese nach Blutrache sinnen, aber auch das Leben des Jungen bedrohen. Um zu überleben, muss er eine magische Rüstung finden, die einst sein Vater getragen hatte.

Gemeinsam mit seinen neuen Freunden Monkey und Beetle macht sich Kubo auf den Weg, stets auf der Hut vor den Gefahren, die allerorts lauern …

Ein liebevoll erzählter Film über die Macht der Geschichten. Das Ende einer Geschichte ist stets der Anfang einer neuen. Der kleine Kubo ist ein Meister darin, Geschichten zu erzählen; in einer wunderschön animierten Szene erleben wir den Jungen, wie er – ohne es selbst zu wissen – die Geschichte seines Vaters und auch sein künftiges Schicksal vor der Dorfgemeinschaft ausbreitet und wie die jedes Mal aufs Neue gebannt lauscht – und wie Kubo jedesmal nicht das Ende der Geschichte erreicht, weil es dunkel wird. Des Jungen erzählerische Meisterschaft endet im kompakten Storyaufbau.

Es ist eine schöne Volte, wenn der schurkische Mondkönig ihm auf dem Höhepunkt des Showdowns ein Leben in unendlicher Unsterblichkeit anbietet und der Junge, der so verzweifelt ein Ende für seine Geschichten sucht, das mit dem Ausdruck von Abscheu zurückweist: „Jede Geschichte hat ein Ende!“ Die Farbdesigner haben diese Szene angemessen in fahlblaues Mondlicht getaucht, damit auch den Kindern im Publikum klar ist, dass das, was der blasse Mondkönig da anbietet, reizlos ist.

Dieser Mondkönig selbst hat sein Augenlicht verloren, deshalb kann er nicht, wie Kubo schließt, „in die Herzen der Menschen schauen“ und es ist eine herzenswarme Fügung nach dem Showdown, dass der in Märchen und Disneyfilmen allfällig herbeitgejubelte Höllensturz des Schurken ausfällt zugunsten eines im wahren Leben selten gewordenen Gemeinschaftsgeistes. Da sitze ich im Kinosessel und schaue gerne zu, obwohl der Film an mancher Stelle holpert: Da segt die Mutter dem Jungen gerade eben nochmal, er dürfe unter gar keinen Umständen nachts aus der Höhle und im nächsten Moment macht der Junge genau das und es ist kein Unfall, es ist keine Verführung, kein scheiße-schief-gelaufen, es passiert einfach – unlogisch. Solche Situationen gibt es noch zwei im Film und ich will sie mir merken, damit ich sie – durchdachte Drehbücher gehören im modernen Kino halt unbedingt dazu – aufschreiben kann. Aber eigentlich sind diese Fehler am Ende doch wurscht.

Das Set für „Kubo“ – Wälder, Herbstlaubboote, riesenhafte Skelette – steht in einer einfachen Halle in Portland (Oregon), die zur Firma Laika gehört. Hier werden Filme noch überwiegend analog hergestellt: Menschen bewegen die Puppen in Millimeterschritten, nehmen ein Filmbild auf – ein einziges – bewegen dann wieder die Figur, nehmen wieder ein Bild auf und so weiter; die Geschichten um „Wallace und Gromit“ sind so entstanden, Laika hat auch schon Tim Burtons „Nightmare before Christmas“ oder „Coraline“ bewegt. Trotzdem greifen auch die Laika-Leute zum Digitalen; dafür sind Filme, die heutzutage im Kino überzeugen sollen, viel zu komplex. Als Kubo im Dorf seine Geschichten erzählt, gibt es analog bewegte Zuhörer – aber im Hintergrund übernimmt das Digitale, das Computer generated Image (CGI); das Meer, über das Kubo mit dem Blätterboot fährt, ist digital – da hätte analog nur die Plastikfolien-Variante geholfen, die wir aus der Augsburger Puppenkiste kennen; und Plastikfolie als Wasserersatz geht im zeitgenössischen Kino nicht mehr.

Wie schön, dass die technischen Finessen der Filmemacher so groß sind, dass die Technik hinter diesem Film kaum auffällt. „Kubo“ ist ein packendes, rührendes, zu Herzen gehendes Abenteuermärchen mit Kung-Fu-Einlagen, das bedauerlich schlecht im Kino angekommen ist. Die Produktionskosten für diesen Film betrugen rund 60 Millionen US-Dollar. Seit der Film im August in den USA gestartet ist, hat er weltweit gerade mal 68,6 Millionen Dollar eingespielt.

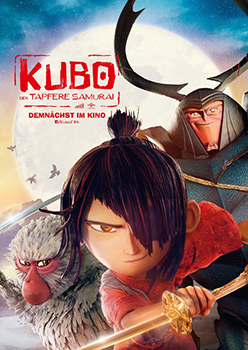

Die Produzenten sollten auf das Marketing zu ihren Filmen ähnlich viel Sorgfalt verwenden, wie auf die Millimeterarbeit beim Filmdreh. Die Kinos zum Beispiel scheinen sich nicht bemüßigt gefühlt zu haben, den Film herauszustellen, haben sich um den Film schlicht nicht gekümmert – kaum Trailer, nichtssagende Allerwelt-Plakate mit (schon wieder) Animationsfilmfiguren. Das ist im heutigen Dauerbombardement mit süßlichen Kindern und lustigen Tieren zu wenig.

Die Geschichte dieses Films hätte ein glücklicheres Ende verdient.