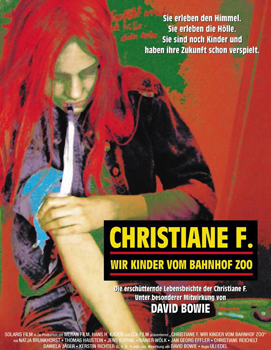

Der Film erzählt das Leben von Christiane Felscherinow aus Berlin-Gropiusstadt. Um 1974 kommt sie über Freunde erstmals mit Drogen in Berührung. Sie erzählt ihrer Mutter, dass sie bei ihrer Freundin Kessi übernachten würde, geht aber fast jedes Wochenende in die Diskothek „Sound“. Dort beginnt sie erstmals, Drogen einzunehmen – zunächst nur LSD und Cannabis, bis sie auf Heroin umsteigt. Die beginnende Sucht ist schon bald nicht mehr zu kontrollieren, sodass Christiane, um ihren Drogenkonsum finanzieren zu können, schließlich im Alter von 14 Jahren beginnt, am Bahnhof Zoo der Prostitution nachzugehen. Ihr Freund Detlef, ebenfalls Strichjunge und wie sie heroinabhängig, kann sie davon nicht abhalten.

Christianes Mutter weiß nichts von der Sucht der Tochter, bis es beinahe zu spät ist. Sie veranlasst, dass Christiane und Detlef zu Hause einen Entzug von der Droge machen. Allerdings verfallen beide bereits am ersten „cleanen“ Tag wieder ihrer Sucht. In der Folge wird es für Christiane immer schwerer, diese zu finanzieren, und sie prostituiert sich erneut.

Detlef zieht, nachdem sich sein Freund Axel, bei dem er bis dahin wohnte, den „Goldenen Schuss“ gesetzt hat, bei seinem Freier ein. Christianes und Detlefs Beziehung zerbricht dadurch …

Ich kann nicht erkennen, was Regisseur Ulrich Edel, sein Autor Herman Weigel und sein Produzent Bernd Eichinger eigentlich mit diesem Film bezwecken. Wollen sie schockieren? Möglichst ungeschönt die Situation am Babystrich zeigen? Okay: gelungen!

Wollten sie die Geschichte eines jungen Mädchens, eines Kindes, erzählen, das in die Heroinhölle abrutscht? Misslungen! Edel hat offenbar nicht die kleinste Empathie für seine Hauptfiguren. Das macht die Idendifikation des Zuschauers mit irgendjemandem dort oben auf der Leinwand schwierig. Über weite Strecken wirkt der Film wie ein Exploitation-Movie, das sich am ausgebreiteten Skandalon weidet. Nackte Mädchen, kotzende Kinder, fickende Freier – jaja, Bernd, das zeigen wir … alles.

Wäre weniger mehr gewesen? Ich weiß nicht. Ich habe den Film nicht gut ausgehalten. In den krassen Momenten war er … krass. Über die Laufzeit von 138 Minuten ist er … langweilig; auf so eine öffentlich-rechtlich gepflegte Weise langweilig. Man spürt förmlich, wie hinter den Kulissen viele Köchinnen und Köche mitgemischt haben: hier die TV-Redakteure, die ab einem gewissen Budget bei jedem deutschen Kinofilm mitsprechen und – ihrem öffentlich Auftrag gemäß – Entscheidungen treffen, die im aus Gebühren (von uns allen) finanzierten Fernsehen richtig sein können und im Kino dennoch falsch. Die beiden Journalisten, die die Buchvorlage geschrieben haben, werden im Drehbuch herumgerührt haben ebenso wie die echte Christiane F., die erpicht sein dürfte, das ihr Leben und das ihrer Freunde nicht dem gesetzten Bildungsbürgertum zum Ich hab‘s ja immer gesagt-Fraß vorgeworfen wird. Edel zerrt und inszeniert an Bremsseilen – bloß nichts, was irgendwer als Beschönigung, als Heroisierung der jugendlichen Drogenhölle interpretieren könnte. Also hat der Film zwei große Leerstellen.

Die Leerstellen eines großen Dramas

Die eine Leerstelle sind die Eltern. Aus dem Buch weiß man: Mutter überfordert, Vater Alkoholiker. Im Film weiß man nichts davon. Der Vater taucht als Abwesender auf, der anfangs Christianes jüngere Schwester zu sich holt, von der Mutter, dass sie sich jetzt mit einem Klaus trifft, der Christiane mal als hilflosen Ich bin vielleicht Dein nächster Vormund-Anwanz-Versuch eine David-Bowie-Platte schenkt, die das Mädchen längst hat. Aber als sie abstürzt, ist im Film auch die Mutter verschwunden, merkt erst was, als ihr kleines Mädchen halbtot im Badezimmer liegt. Nachdem sie ihr einen kalten Entzug verordnet hat und Christiane wieder – und nun endgültig – abstürzt, taucht sie nicht am Bahnhof auf, um nach ihrer Tochter zu suchen. Sie war aber, nach Christianes Badezimmer-Zusammenbruch, am Bahnhof, um deren Freund Detlef abzuholen, sozusagen als Begleiter beim kalten Entzug. Und wo ist sie jetzt? Auf Dienstreise? Das ist nicht überfordert. Das ist eine Leerstelle im Script.

Die zweite Leerstelle ist das Mädchen selbst, von der ich nichts erfahre. Ich weiß nicht, was sie antreibt, ob sie etwas antreibt. Da sie in seliges Lächeln verfällt, als sie auf einem Plakat liest, das David Bowie in die Stadt kommt, muss darin wohl eine Faszination liegen, irgendwo in dem, was der Thin White Duke in ihr auslöst, vielelicht die Welt, die er verkörpert? Das bleibt offen. Auf dem Konzert steht sie teilnahmslos am Fuß der Bühne, sieht Bowie an, Bowie sieht sie an – und da ist nichts als Leere. Wenige Stunden später der erste Druck, Heroin intravenös. Machen doch alle. Sie will wohl raus da, wo sie ist. Soweit suggeriert das gleich der erste Satz des Films. Die Kamera wandert da durch die nächtlichen, grau-blauen Mauerberge der Gropiusstadt und ihre Stimme aus dem Off sinniert: „Pisse und Scheiße. So riecht es hier. Was sollten die Kids auch machen, wenn sie mal müssen. Bis die mit dem Fahrstuhl im 13. Stock sind, haben die sich in die Hose gemacht und kriegen eine Tracht Prügel; da machen sie lieber in den Hausflur.“ Also raus zu Bowie?

Bloß nicht inszenieren

Da merken wir Edels Nervosität, die Drogenhölle junger Kinder bloß nicht durch Inszenierung schönzufärben; eine irgendwie geartete, fürs Kino inszenierte Welt, in die sich die 13-Jährige träumt, könnte ja als so eine Art bunter "Sergeant Peppers Lonely Hearts Club"-Allegorie verteufelt werden, in der Lucy in the Sky with Diamonds schwebt und With a little Help from my Friends in die Strawberry Fields Forever gelangt. Dafür wurde David Bowies "Heroes" eine Art Soundtrack zu Christianes Film-Leben (auch wenn Bowie ihn gar nicht zu diesem Film geschrieben hat):

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing will drive them away

We can beat them, just for one day

We can be heroes, just for one day

And you, you can be mean

And I, I'll drink all the time

'Cause we're lovers, and that is a fact

Yes we're lovers, and that is that

Though nothing will keep us together

We could steal time just for one day

We can be heroes for ever and ever

What d'you say?

Als Motivation taugt das aber auch nicht. Dass Christianes Eltern getrennt leben, die Mutter der Tochter viel durchgehen lässt, reicht als Erklärung für Christianes Absturz jedenfalls nicht aus. Der Spielfilm, der soweit wir wissen auf wahren Begebenheiten basiert, verweigert sich jeder Dramaturgie. Ich kenne die Motivation von Edel, Eichinger und Weigel nicht, aber dieses Nicht erklären, aber mit der Kamera draufhalten, idealisiert die Gosse auch zu einem Ort, an dem das Leben zwischen Kifferfreundschaft und Drogen, zwischen schnellem Sex und dem nächsten Schuss irgendwas abenteuerliches hat – trotz drastischer Szenen über und in stinkenden, schmutzigen Kloschüsseln – zumal seit dem Bestseller, dem der Film folgt, leidlich bekannt ist, dass das Mädchen seine Höllenfahrt überlebt hat und sich ganz ordentlich berappelt zu haben scheint

„Geiles Gefühl, ne?“

So einfach an Drogen zu kommen, wie der Film suggeriert, ist verführerisch für übersättigte Minderjährige, denen keine Eltern ein Vorbild bieten, kein Türsteher den Weg in die Disco – und damit die Drogen – verstellt und David Bowie, dieser Gott der exaltierten GlamRock-Pose ("Schöner Gigolo, armer Gigolo" – 1978; Der Mann, der vom Himmel fiel – 1976), als erstrebenswerte Ideal des Cool gilt. Und plötzlich gehen sie anschaffen – „ist nur ein Job“. Das macht den Film unabhängig von Gefühlen wie "Beklommenheit", "Abscheu", "Erschrecken", "Mitleid" schwierig: Er ist halt auch – im Sinne einer Dokumentation – eine Studie des jugendlichen Drogenmilieus rund um den Bahnhof Zoo, der zeigt, was ist – „geiles Gefühl, ne?“ sagt Detlef und Christiane nickt zugedröhnt. Die Kamera folgt Christianes zielloser Suche, eben tätowiert sie sich mit selbst gebastelter Nadel, dann schmeißt sie einen Trip, dann nimmt sie nach einem David-Bowie-Konzert das erste mal Heroin – „Ich will das nur mal probieren, danach ist Schluss.“ „Das sagen alle!“.

Und dann blitzt sie eben doch auf, die Lust des Regisseurs zu inszenieren. Zwischendurch, fast unmerklich, gibt es Zeitlupenszenen. Wenn Christiane zum ersten Mal zu einem Freier ins Auto steigt, also die Hauptfigur den nächsten entscheidenden Schritt in die Hölle macht, verlangsamt Edel für ein paar Sekunden, während Christiane auf der Beifahrerseite einsteigt, das Bild. Wenn er sonst schon keine Dramaturgie einsetzen darf, weil solch künstlich erzeugte Spannung als Schönfärberei missgedeutet werden kann, dann will er wenigstens hier ein Ausrufezeichen setzen.

Natja Brunckhorst: Erste Rolle, ohne Anlauf großartig

Natja Brunckhorst als Christiane, das Mädchen mit den braunen Augen und den vollen Lippen, verführt den Zuschauer, mit ihr zu kommen – es ist doch so einfach. Und morgen hören wir damit auf. Und dann dann hängt man in der letzten halben Filmstunde in der Falle mit iht, erlebt Absturz, Einsamkeit, tote Fixerfreunde, es ist zum Davonlaufen, wenn man denn noch könnte. Brunckhorst ist Klasse und beklemmend. Spielt die das alles? Oder ist das echt? Bei allen Vorbehalten gegen den Film ist Brunckhorsts Spiel und ihr Zusammenspiel mit der sehr authentischen, auf Künstlichkeit und Zusatzlicht weitgehend verzichtende Kamera, schwer beeindruckend! Der Dreh am Originalschauplatz mit trostlosen Totalen und gesichtslosen Passanten aus der Realwelt unterstreicht das Elend. Manchmal springen Passanten erschrocken zur Seite, wenn sie die Kamera bemerken. Da wurden keine Sets abgesperrt für ein großes Filmteam, der Film riecht nach rauer Handarbeit direkt vor Ort, da atmet er den Geist des deutschen Autorenfilms, der seit den frühen 1970er Jahren an Originalschauplätzen das wahre Leben portraitieren wollte.

Jeder Junkie rät Christiane „Mädchen, lass die Finger davon.“ Dieses wahre Leben am Originalschauplatz erzählt und beschreibt in aller Drastik die Buchvorlage, die zwei Journalisten aus Tonbandsessions mit Christiane Felscherinow geschrieben haben. Im Spielfilm funktioniert diese Herangehensweise nur bedingt. Kino braucht, auch das macht Edels Film deutlich, Dramaturgie. „Ulrich, lass die Finger davon!“