Richard, ein zielloser Traveler, der Videospiele mag, findet dieses Paradies auf einer Karte, die er im Nachbarzimmer einer Absteige in Bangkok verschwinden lässt. Der Besitzer der Karte hat sich gerade umgebracht.

Die selbstgemalte Karte zeigt den Lageplan einer geheimnisvollen Insel. Daneben ein schwarzes Kreuz. Und in winzigen Lettern das Wort „Strand”. Gemeinsam mit dem Pärchen Etienne und Françoise macht sich Richard auf den Weg zu der abseits aller Touristenrouten gelegenen Insel, auf der angeblich eine auserlesene Schar von Rucksackreisenden in ihrem privaten Garten Eden lebt.

Richard und seine Begleiter landen auf der insel, die zur Hälfte von Marihuanabauern und einer sektenähnlichen Kommune bewohnt wird. Die Neuankömmlinge schließen sich den Aussteigern an, aber ihr Platz an der Sonne wird bald von inneren und äußeren Konflikten überwölkt, die sich gefährlich zuspitzen und gewalttätig eskalieren.

Der Strand färbt sich rot …

Dass der westlich geprägte Mensch, Bewohner der selbsternannten "ersten Welt", nicht für das Paradies gemacht ist, merkt er daran, dass er gar nicht merkt, dass er angekommen ist und sich statt dessen erbittert über den Weg dahin streitet – „Du nennst mich ein Arschloch?!?“ –, weil das Paradies schließlich als "Strand" bezeichnet wurde und nicht als malerischer Wasserfall in einem malerischen Waldgebiet. Der aus lokaler Sicht als "Zivilisationskrüppel" zu bezeichnende Rucksacktourist endet im allgemeinen in überlaufenen Städtchen am Meer, an dessen Küste sich Bars und Hotels abwechseln. Gesucht haben die hier gestrandeten Traveller alle etwas anderes, aber dieses Andere gibt es nicht mehr: „Du hoffst und Du träumst, aber Du glaubst nicht daran, dass es Dir jemals widerfahren wird. Nicht so, wie man es aus den Filmen kennt. Und wenn es dann doch passiert, erwartest Du, dass es sich anders anfühlt. Wirklicher. Mehr wie IMAX. Aber als es mir passierte, fühlte ich nichts. Gar nichts!”

Als Alex Garlands Roman "The Beach" 1996 zum Weltbestseller wurde, war es schon keine Erkenntnis mehr, dass der Tourist das Ziel seiner Sehnsucht zwangsläufig zerstört, weil ihm immer andere dorthin nachfolgen. Aber der Roman traf einen Nerv in der nach Sinnsuche strebenden Lesegemeinde.

Richard, der einsame Traveller auf der Suche nach, tja, nach was eigentlich; wie alle anderen eiert er ziellos durch die Kneipen-Straßen Bangkoks und erzählt aus dem Off, was ihm durch den Kopf geht, wenn er durch diese Bumsbuden flaniert: „Suche die Erfahrung. Und wenn sie weh tut, ist sie es wahrscheinlich wert.“ Dazu trinkt Richard ein Glas Schlangenblut. Eine schmerzhafte Erfahrung bekommen wir nicht zu sehen. Kommentare aus dem Off sind immer ein guter Kniff, wenn man sein Filmdrama nicht in Bilder packen kann, die jeder überall auf der Welt versteht; weltweites Verstehen ist aber nötig, wenn man als Regisseur 50 Millionen Dollar überantwortet bekommt, um einen gerade überall gefeierten Buchbestseller verfilmen will. „Wir reisen tausende von Meilen, bloß um fern zu sehen und irgendwo einzuchecken, wo wir es genauso komfortabel haben, wie Zuhause. Und Du fragst Dich Was hat das alles für einen Sinn?“ Was der Zuschauer im Kinosessel nicht im Bild erkennt, bekommt er von Richard also erzählt. Was genau Richard dabei an der selbstgemalten Karte seines Hostelnachbarn, der sich eben die Pulsadern aufgeschnitten hat, elektrisiert, erklärt aber auch der Off-Text nicht. Hier setzt Danny Boyle (Lebe lieber ungewöhnlich – 1997; Trainspotting – Neue Helden – 1996; "Kleine Morde unter Freunden" – 1994) die abstrakte Sehsucht seines Publikums auf Abenteuer einfach mal voraus – wer ohne solche Sehnsucht würde sich auch einen Film über Aussteiger im Paradies anschauen wollen?

Es mag dem Unvermögen des Autors dieses Textes geschuldet sein und hier verrät er ein kleines Geheimnis: Der titelgebende Strand hat nichts von dem, was einen Paradies gleichen Strand ausmachen würde. Er ist winzig, umgeben von einer Felsenbucht – schön, aber absolut kein Kracher. Nicht mal der Sand sieht paradiesisch weiß aus. Aber er ist nun mal da und so finden sich rund um diesen Strand ein paar Aussteiger, die sich ein Leben aufgebaut haben, nach eigenen Regeln, mit der resoluten Sal als eine Art Herbergsmutter und, und da schimmert schon der Samen des Scheiterns durch, mit Nachbarn, die hier große Cannabisplantagen mit Waffengewalt verwalten. Die Aussteiger aus aller westlicher Welt sind nur geduldet, nicht willkommen. Kaum sind Richard und seine beiden französischen Reisebekanntschaften nach angemessen strapaziöser Anreise in diesem Paradies angekommen und aufgenommen, ist auch schon, wie Richard aus dem Off erzählt, so viel Zeit vergangen, dass er sich an sein früheres Leben gar nicht mehr erinnert. Dabei sehen er und seine beiden Franzosen kaum verwilderter aus als die bürgerlichen Existenzen, die sie zu Beginn des Films noch waren. Show, don't tell! sagt eine wichtige Lektion im Filmseminar für Regisseure. Danny Boyle tells but doesn't show. Dafür zeigt er aber eine nur für die Verfilmung erfundene Romanze zwischen Richard und der Französin Françoise. Im Hollywoodkino braucht der Kinoheld eine ihn anbetende Frau. Auch wenn der daraus entstehende Dreieckskonflikt für das eigentliche Drama unerheblich ist und im weiteren Verlauf der Handlung lose in der Luft hängen bleibt.

Film muss, jedenfalls, wenn er in Hollywood produziert wird, auf die äußeren Dramen fokussieren. Innere Konflikte, wie sie die Romanvorlage verhandelt, sind der großen Leinwand Feind. Folglich gibt es im Paradies bald Eifersüchteleien, Partys nach erfolgreichem Fischfang und sogar Haiattacken. Zwischen den Bildern reift im Kinosessel die Erkenntnis, dass das Paradies etwas sehr individuelles sein muss, etwas außerhalb der Inselgesellschaft, die selbst in klar strukturierter, westlich geprägter Hierarchie lebt. Als wieder mal der Reis von Schimmel befallen ist, wird ein Versorgungstrip in die fern gelegene thailändische Zivilisation organisiert. Plötzlich haben alle "Aussteiger" lange Einkaufslisten für Seife, Bleichmittel, Gummihandschuhe, Tampons, Aspirin und was es an zivilisatorischem Fortschritt noch so gibt. Motto: Paradies ist toll, aber nur, wenn es ausreichend Spüli gibt.  Hier hat der Film seine beste Zeit, Widersprüche treten zutage, Lebenslügen fliegen auf – die weiter oben aus dem Off formulierte These über das Fernziel komfortabel wie Zuhause wird gepackt in Kinobilder. Als einer der Strandbewohner von einem Hai angefressen wird, erlaubt die Gemeinschaft nicht, dass ein Arzt auf die geheim gehaltene Insel kommt, setzt den während der abendlichen Parties wahrlich lästig stöhnenden Mitbewohner stattdessen im Wald aus und sammelt sich am nächsten Morgen zum fröhlichen Volleyballspiel. Dass diese Ungeheuerlichkeit niemanden im Paradies zu stören scheint, moderiert der Off-Text mit einem „Aus den Augen und tatsächlich aus dem Sinn. Als er erstmal weg war, fühlten wir uns viel besser …“ beiseite. Sowas funktioniert, noch etwas ausformuliert, geschrieben in einem Buch. In einem Film ist diese behauptete Nonchalance schwer zu glaubender Tobak.

Hier hat der Film seine beste Zeit, Widersprüche treten zutage, Lebenslügen fliegen auf – die weiter oben aus dem Off formulierte These über das Fernziel komfortabel wie Zuhause wird gepackt in Kinobilder. Als einer der Strandbewohner von einem Hai angefressen wird, erlaubt die Gemeinschaft nicht, dass ein Arzt auf die geheim gehaltene Insel kommt, setzt den während der abendlichen Parties wahrlich lästig stöhnenden Mitbewohner stattdessen im Wald aus und sammelt sich am nächsten Morgen zum fröhlichen Volleyballspiel. Dass diese Ungeheuerlichkeit niemanden im Paradies zu stören scheint, moderiert der Off-Text mit einem „Aus den Augen und tatsächlich aus dem Sinn. Als er erstmal weg war, fühlten wir uns viel besser …“ beiseite. Sowas funktioniert, noch etwas ausformuliert, geschrieben in einem Buch. In einem Film ist diese behauptete Nonchalance schwer zu glaubender Tobak.

Aber vielleicht will der Film ja auf genau diesen Zynismus hinaus? Offenbar dann doch nicht: Als im Finale die Gemeinschaft von den gar nicht so friedlichen Cannabisbauern vor die Wahl gestellt wird, die Insel entweder zu verlassen, oder einen der Ihren per Russischem Roulette gegebenenfalls zu töten, sind alle ganz entsetzt und brechen in engelsgleich unschuldige Schluchzorgien aus – ganz so, als hätten sie nicht eben erst einen Freund mit halb abgebissenem Bein hinterm Haus entsorgt, dessen Stöhnen ihnen lästig war. Hier schrammt das Medium Film an den scharfkantigen Grenzen des Mediums Buch entlang. Alex Garlands Romanvorlage gilt als „unverfilmbar“. Dass es dann doch einer verfilmt, ist ein Verkaufsargument fürs Marketing. Da macht es nichts, dass der Film, der seine zentralen Motive über den Off-Text und nicht über die Bilder erzählt, die These der Unverfilmbarkeit bewiesen hat. Die Kinokarte ist da ja schon verkauft. Aus Produzentensicht hat das erfreulich oft funktioniert: 50 Millionen Dollar hat die Produktion des Films ungefähr gekostet. Laut Umsatz-Portal Box Office Mojo hat er aber das beinahe Dreifache, 144 Millionen Dollar, eingespielt.

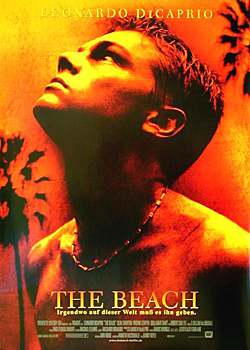

Der Film lief im Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele 2000 und machte neben dem Stichwort "Kultbuch" vor allem Schlagzeilen damit, dass zum ersten Mal nach seinem Erfolg durch Titanic Leonardo DiCaprio wieder im Kino auftauchte. Sichtlich überrascht, dass seine Rolle in James Camerons Untergangs-Epos so einen Hype um seine Person hatte auslösen können, hatte sich DiCaprio bis auf einen schon länger vereinbarten Kurzauftritt bei Woody Allen zurückgezogen (Celebrity – Schön, reich, berühmt – 1998; Titanic – 1997; William Shakespeares Romeo & Julia – 1996; Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa – 1993).

Nun spielt DiCaprio solide in einem Film mit schönen Bildern aus einer exotischen Gegend, in der man sich einen Urlaub gut vorstellen könnte, wenn die Anreise nicht so beschwerlich wäre und man nicht Gefahr liefe, am angeblich unberührten Strand auf faschistoide Aussteiger zu treffen. Die Jurys von "2010 Teen Choice Award" und Goldener Himbeere (der Anti-Oscar) fanden ihn einer Nominierung würdig. Der gesellschaftliche Background interessiert kaum noch jemanden. Die glorifizierten Aussteiger-Jahre sind längst Ernüchterung gewichen. Selbst jene Traveler, die dauerhaft im Traumland Indien, Thailand geblieben und dort nicht im Drogennebel versunken sind, leben selten im Paradies. Sie halten sich mit Tauchschulen über Wasser, die sich im täglichen Konkurrenzkampf aufreiben. Die anderen, die zurückgekommen sind, arbeiten in bürgerichen Berufen oder schreiben Bücher über ihre wilden Jahre. Zu dem Thema ist zum Filmstart längst alles gesagt. "The Beach" trifft auf kein Bedürfnis mehr.