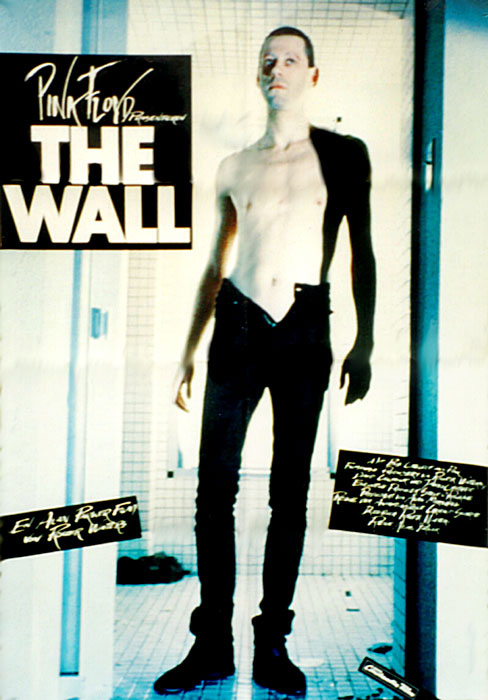

Ein Mann sitzt einsam und allein in seinem sehr großen Hotelzimmer. Der Mann ist ein Rockstar, er heißt Pink und wartet auf seinen Auftritt. Aber was heißt schon Auftritt? Für wen und für was. In seiner Suite pumpt er sich mit Drogen voll und hängt seinen Gedanken nach.

Der Vater, den er nicht kennengelernt hat, weil der im Krieg gefallen ist, in irgendeinem Schützengraben. Die Mutter, die sich zu einem überfürsorglichen Dämon entwickelt. Die kreischenden Fans, die den Star, nicht den Menschen sehen wollen.

Pink konsumiert Drogen und bekommt von seinem Arzt Beruhigungsmittel verschrieben, die vor allem helfen, dass er die Auftritte mit der Band durchstehen kann. Als Folge daraus phantasiert er sich in einen diktatorischen Herrscher nach nationalsozialistischem Vorbild und findet sich schließlich als Angeklagter in einem Weltgericht wieder: Die Mauer, die Pink um sich herum aufgebaut hat, wird gesprengt und damit niedergerissen …

„We don't need no education!“ rufen die Kinder. Sie brauchen keine Erziehung. Nicht diese Erziehung, die sie zu gleichförmigen Wesen ohne eigenen Verstand macht, die dazu führt, dass sie alle mit ausdruckslosem Gesicht in den großen Fleischwolf des Lebens gedreht werden. Gehorche! Konsumiere! Schweig! Roger Waters Konzeptalbum "The Wall", das er für diesen Film in ein Drehbuch umgearbeitet hat, klingt, wie eine frische Version von Orwells "1984".

Ich war 18 Jahre alt, als das Album "The Wall" von Pink Floyd 1979 in die Plattenläden kam und es galt, was für die Alben der Band "Genesis" jener Zeit galt: So ganz durchdrungen habe ich, obwohl der begierige Abiturient in mir alles versuchte, das Konzept des Albums mit der Mauer damals nicht. Aber We don't need no education verstand jeder Schüler mit Grundkenntnissen in Schulenglisch.

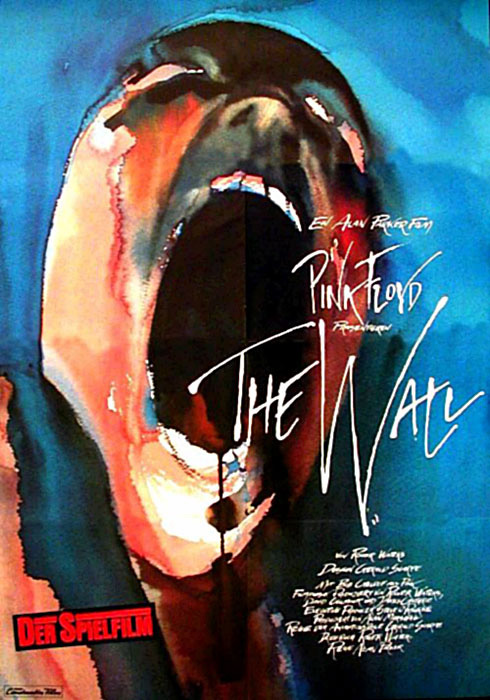

Alan Parker ("Fame – Der Weg zum Ruhm" – 1978; "12 Uhr nachts – Midnight Express" – 1978), der Regisseur der Verfilmung dieses Konzeptalbums, hat seine eigene Bildsprache. Er hat nicht davor zurückgescheut, die Bandenkriege der Prohibition nur mit Kindern zu inszenieren ("Bugsy Malone" – 1976). Aus seiner und Waters' Sicht ist ein irrer Film entstanden.  Eine stringente Handlung findet sich nicht. Parker inszeniert einen Drogenrausch in 70mm-DolbyStereo, in dem die Traumata einer Kriegskindheit und einer Nachkriegsgesellschaft, die auf Teufel komm raus wieder Spaß haben will, einer überfürsorglichen Mutter und einer gescheiterten Ehe einen inzestuösen Pas-de-Deux eingehen. Ein Jahr nach dem Start des Musiksenders MTV beeindruckt dieses audiovisuelle Kunststück durch visuelle Kraft und eine ganz eigene Atmosphäre.

Eine stringente Handlung findet sich nicht. Parker inszeniert einen Drogenrausch in 70mm-DolbyStereo, in dem die Traumata einer Kriegskindheit und einer Nachkriegsgesellschaft, die auf Teufel komm raus wieder Spaß haben will, einer überfürsorglichen Mutter und einer gescheiterten Ehe einen inzestuösen Pas-de-Deux eingehen. Ein Jahr nach dem Start des Musiksenders MTV beeindruckt dieses audiovisuelle Kunststück durch visuelle Kraft und eine ganz eigene Atmosphäre.

Pink, der Rockstar, der irgendwie Roger Waters ist und irgendwie auch Jedermann im Kinosessel, verzweifelt am britischen Erziehungssystem. Sein Vater wird einsam und unbekannt in einem Schützengraben tot gebombt. Aber darüber spricht niemand. In Kriegsfilmen im Fernsehen sieht Pink stattdessen feierliche Offiziere in schmucken Uniformen, die mit autoritärem Brummbass militärische Verluste als notwendiges Übel übergehen und im gesetzten Ton eines Bürokraten die nächste Strategie gegen den Feind feiern. In der Schule und im Alltag tun alle so – Lehrer, Mütter, Ladenbesitzer – als sei es völlig normal, der britischen Glorie zu huldigen, obwohl die doch, zumindest aus dem Blickwinkel des Musikers Pink, zu gleich überhaupt gar nichts geführt hat. Außer, dass er ohne väterliches Vorbild groß werden muss. Und als er dann ein großer Star ist, werden ihm allerlei Groupies zugeführt, auf dass er zufrieden und gesättigt sei, wenn er auf die Bühne geht und die Massen beglückt.

Bei Roger Waters und Alan Parker sind Rockmusiker und Faschisten nicht mehr weit voneinander entfernt: Beide stehen auf der Bühne und lenken die Massen. Für Pink, den einsamen, vaterlosen Künstler ist diese dauernde Lebenserfahrung so furchtbar, dass er sukzessive eine Mauer um sich herum errichtet, die ihn beschützt vor all dem Irrsinn da draußen – vor Lehrern, die von der Glorie des Vaterlandes, die in Kriegen erobert wurde, schwadronieren, von der Realität aber lieber die Augen verschließen, vor Musikmanagern, die ihn, den kranken Zugekoksten mit Medikamenten wach spritzen, damit der auf die Bühne kann, auf dass die zahlenden Massen nicht ihr Eintrittsgeld zurückfordern können, vor Müttern, die ihren Kleinen vor dem Unbill des Lebens abschirmen, vor Ehefrauen, die dem Star aus Marketing-Gründen angeheiratet werden.

Irgendwie kennen wir das alles natürlich schon; sofern wir das "The Wall"-Album von Pink Floyd gehört haben. Aber was Alan Parker daraus für die Kinoleinwand gemacht hat, ist einzigartig. Er revolutioniert das Genre der Rockoper. Natürlich hätte man einen aufwändigen Mitschnitt eines Live-Konzerts mit ein paar Spielszenen mixen können. Parker geht den umgekehrten Weg, nimmt die musikalische Vorlage als Score, unter dem er seine Visionen des einsamen Rockstars, der eine Metapher auf uns alle ist, inszeniert. "Pink Floyd – The Wall" ist das erste Musikvideo in Spielfilmlänge. Und der erste Film, der mich noch zwei Stunden danach zum Schweigen gebracht hat. Der Teenager in mir war sprachlos; es war ja schon alles gesagt!